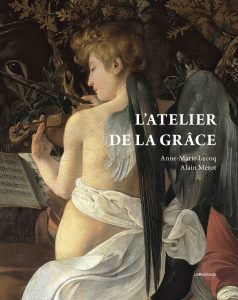

L’Atelier de la grâce

L’Atelier de la grâce

par Anne-Marie Lecoq et Alain Mérot,

Paris, Editions Le Passage, 20025.

Pages : 504

320 illustrations

Format : 19,7 × 25 cm

ISBN : 978-2-84742-521-5

Faveur divine mystérieusement accordée aux mortels – tel le don du printemps, toujours immérité et toujours renouvelé –, la grâce est douceur, clarté, fluidité, légèreté. Associée à la jeunesse, elle vient animer la beauté, elle est la vie même. Chaque grande époque lui a apporté de nouveaux caractères : fécondité et lumière pour les anciens Grecs, nécessité du lien social et de l’amitié chez les Romains, charité et visions paradisiaques au Moyen Âge.

Fortes de ce triple héritage, la Renaissance puis l’époque moderne, au moins jusqu’au xviiie siècle, ont reconnu dans l’artiste le vecteur par excellence de la grâce. Par le travail que celle-ci opère en lui, il est à même de faire bénéficier son public des effets du don rare dont il est tributaire. Rencontre qui tient du miracle : l’œuvre gracieuse a toujours été difficile à définir, sinon par ce « je ne sais quoi » qui fait tout son charme.

Au cœur de ce livre, qui associe l’histoire de l’art et des théories poétiques et esthétiques à celle des religions et des sociétés, se trouvent donc les artistes et leurs créations. Les étudier sous l’angle de la grâce permet de les voir dans un nouveau jour, d’en distinguer les multiples nuances et implications, de saisir le fil qui, dès les origines, les relie. Autour du groupe antique des trois Grâces et de ses métamorphoses successives, véritable point focal de cette étude, les statues des dieux païens rencontrent les Vierges du Moyen Âge mais aussi telle Vénus de Botticelli, tel ange de Fra Angelico ou du Caravage, tel enfant de Chardin… C’est dire l’ambition, mais aussi la variété d’un ouvrage qui réservera à ses lecteurs plus d’une surprise.

Les auteurs :

Anne-Marie Lecoq, ingénieur de recherches honoraire au Collège de France, où elle a travaillé aux côtés d’André Chastel, puis de Marc Fumaroli, spécialiste de la Renaissance, est l’auteur de plusieurs livres sur des questions d’iconologie : La Peinture dans la peinture (avec P. Georgel), 1987 ; François Ier imaginaire, 1988 ; La Leçon de peinture du duc de Bourgogne, 2003 ; Le Bouclier d’Achille, 2010.

Alain Mérot, professeur émérite d’histoire de l’art moderne à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de la peinture du xviie siècle, a publié notamment les monographies Nicolas Poussin, 1994/2011, et Eustache Le Sueur, 2000 ; une synthèse sur La Peinture française au xviie siècle, 1994 ; et plusieurs essais : Retraites mondaines. Aspects de la décoration intérieures à Paris au xviie siècle, 1990 ; Généalogies du baroque, 2006 ; Du paysage en peinture à l’époque moderne, 2009.

Sommaire

Introduction. Les trois Grâces mais pas la grâce ?

livre I la grâce et les grâces : les idées et les images (Anne-Marie Lecoq) p. 19

Première partie. Le socle antique : la charis grecque

– Chapitre 1 – Les Grâces d’Aphrodite et d’Apollon

Les joies du printemps

Les bienfaits d’Apollon

La danse des Charites

Les dons d’Aphrodite

Le plaisir de l’éclat : bronziers, orfèvres et tisserandes

La charis et les Charites dans la poésie érotique

Les premières images des Charites

– Chapitre 2 – La charis du poète, du philosophe et du rhéteur

Le don fait au poète : Pindare

Une qualité de l’âme : Platon

Une qualité du discours : Démétrios et Denys d’Halicarnasse

La venustas des orateurs latins : Cicéron et Quintilien

– Chapitre 3 – La charis du peintre et du sculpteur

Des arts de la parole aux arts figuratifs

Apelle et Praxitèle, artistes « vénusiens »

L’âge d’or de la charis

Matières à délectation

– Chapitre 4 – Les Grâces de la société

Le plaisir d’être reconnu

Philosophie du don et du « lien social » : les trois Grâces enlacées

Les images des trois Grâces enlacées

Épilogue – La grâce inaccessible à l’art ?

Deuxième partie. La grâce chrétienne

– Chapitre 1 – La grâce de l’artiste : l’« Hôte » intérieur

De saint Augustin au moine Théophile

Un peintre en état de grâce : Fra Angelico

Le dessin intérieur

L’artiste « régisseur de la grâce divine »

La grâce d’être né peintre

La grâce, beauté de l’âme : de Benedetto Varchi à André Félibien

– Chapitre 2 – Quand la Grâce transparaît. L’« Épouse » du Cantique

« Réjouis-toi, pleine de grâce ! »

Les images : la jeunesse et l’éclat

« Qu’il me baise d’un baiser de sa bouche » (Cantique, 1, 2)

La Vierge « Douce Amante » : la révolution du sourire et la grâce gothique

– Chapitre 3 – Les bien-aimés de Dieu

Jean-Baptiste l’« ami de l’Époux » et le nouvel Antéros

Daniel « l’homme des désirs » et Jean « le disciple que Jésus aimait »

La jubilation des bienheureux

– Chapitre 4 – Le charme des anges

Les premiers favoris

La grâce de la légèreté et la grâce de l’éclat : l’oiseau étincelant

La grâce de la jeunesse : des nobles dignitaires aux tendres serviteurs

Des anges qui sont des Érotes

La grâce de l’enfance : le triomphe des Amours

Des kerûbhim aux chérubins

La grâce du sourire : de Reims au Bernin

Une grâce troublante : Léonard et l’Ange du désert

Des anges qui sont des Grâces : Piero della Francesca et Caravage

– Chapitre 5 – La nature réconciliée

Le lait de la terre

L’Enfant à la pomme

Le geste du nourrisson

La Madone dans la prairie

Une splendeur née de la poussière : ors et marbres, perles et pierreries

Dans le jardin d’Amour

Épilogue – Les dernières fêtes de la Grâce

Troisième partie. Le retour des trois Grâces

– Chapitre 1 – La réintégration

Au commencement : les Grâces de l’amitié

Les Grâces de Vénus et d’Apollon chez les illustrateurs (xive-xve siècles)

Rimini et Ferrare

– Chapitre 2 – Une triade polysémique

Alberti, Botticelli et la Primavera

Les Grâces néoplatoniciennes

Raphaël et Corrège

– Chapitre 3 – Des Grâces différentes

Poliphile et Gargantua

Les Grâces adossées

– Chapitre 4 – Le hiéroglyphe de la bienfaisance

Les nouveaux mythographes

Les Grâces de la République : Tintoret

Alciat et Valeriano

Les Grâces de l’Iconologie

Trois amies, trois sœurs : de Reynolds à Canova

– Chapitre 5 – Trois Vénus naturelles

Les Grâces en villégiature : Raphaël et Jules Romain

Les Nymphes des sources

Fontainebleau

Concours de beauté

À la fontaine de vie : Rubens

Épilogue – Quelques héritages

livre II l’esthétique de la grâce à l’époque moderne (Alain Mérot) p. 197

Prologue – Trois Grâces, trois Arts

– Chapitre 1 – Beauté et grâce : les secrets de l’art et de l’artiste

Beauté, grâce et venustà dans l’Iconologie de Ripa

La grâce et la manière : quelques questions essentielles

Grâce et beauté à l’époque moderne

Les grâces de l’artiste

Bonne naissance et bonnes manières : la grâce comme qualité sociale

Échanges de dons

Artiste inspiré et « génie »

– Chapitre 2 – Quelques modèles

Ce qui ne s’imite pas ?

La sculpture, des antiques aux modernes

Raphaël

Corrège

Guido Reni

Le Sueur contre Poussin

Reynolds

– Chapitre 3 – Proportions et mouvement

L’architecture rapportée au corps humain : les ordres

Corps gracieux et beauté vénusienne

Les parties du corps et leurs agréments

Poses et postures

Continuité et prévisibilité

L’unité singulière de l’individu

– Chapitre 4 – Ligne, coloris, lumière

Le gracieux comme style « moyen » : brièveté, ornement, suavité

La ligne

Ligne de beauté et ligne de grâce

Coloris et clair-obscur

« Beautés du pinceau » et « légèreté de l’outil »

– Chapitre 5 – Le refus de l’expressif : les grâces contre les passions

Le mode gracieux

L’expression des passions au xviie siècle

« Ces sortes de beautés qui ne durent qu’un moment » : la recherche de la spontanéité dans les attitudes et la danse au xviiie siècle

Les grâces contre les passions au xviiie siècle : les grâces simples de l’enfance

La grâce néoclassique : le danger de la « défiguration »

– Chapitre 6 – Vraies et fausses grâces : le sentiment du xviiie siècle

Les fausses grâces du temps : petits tableaux, petites idées

De l’ornement et de l’arabesque

Sentiment et effusion : une esthétique « sensitive » de la grâce

Naïveté ou mièvrerie : efforts et écueils du néoclassicisme

– Chapitre 7 – Grâce et inquiétude moderne

Néoplatonisme et augustinisme, grâce accessible et grâce dérobée

Le Dieu caché : la grâce au cœur des ténèbres

Le je ne sais quoi et ses enjeux

Sentiment de nostalgie et sensualité chaste : l’influence de Winckelmann

Réactiver la grâce par le sublime et l’inquiétante étrangeté

Grâce souffrante ou grâce inconsciente

Notes p. 445

Bibliographie

Index

Crédits photographiques

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.