Appel à communication : Workshop Le reflet à l’œuvre (Paris, 22-23 janvier 2026)

Appel à communication : Workshop Le reflet à l’œuvre (Paris, 22-23 janvier 2026)

Conjointement avec l’ANR AORUM, l’équipe de FabLight lance un appel à communication pour le workshop Le reflet à l’œuvre : représentation, perception, fabrique du phénomène lumineux en art, qui aura lieu les 22 et 23 janvier 2026 à l’INHA (Paris).

Date limite : 22 septembre.

Téléchargez l’appel à communication en français

Téléchargez l’appel à communication en anglais

Depuis quelques années, le développement des Sensory Studies en histoire de l’art tend à réintroduire la prise en compte des perceptions sensorielles dans l’analyse des œuvres (par exemple Constance Claassen pour le toucher, Erika Wicky pour l’odorat, Marta Battisti pour l’ouïe). En s’inscrivant dans ces approches, le workshop « reflets », qui se tiendra à l’INHA (Paris) les 22 et 23 janvier 2026, vise à appréhender de façon interdisciplinaire la question du reflet dans l’art du XVIe au XVIIIe siècle.

La définition du reflet a été de longue date associée à celle de la peinture (Dictionnaire universel de Furetière). Jouant des apports des savoirs de l’optique, ses effets accompagnent la transformation des jeux de lumière dans les tableaux et gravures de son interprétation spirituelle et religieuse vers sa progressive rationalisation. Le reflet ouvre l’horizon sur l’hors-champ du tableau, complexifie les perspectives, accentue la forme des volumes et renseigne sur la nature de la matière restituée. S’il est bien une des incarnations de la lumière représentée et invite à explorer la polysémie des sens attachés à ses usages, il se situe également à l’interface concrète entre l’œuvre et celui qui la regarde.

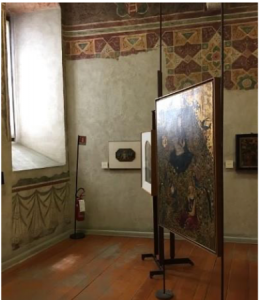

De plus en plus, les recherches s’intéressent en effet aux ambiances lumineuses et à la façon dont on crée ou dont on perçoit une œuvre (peinture, sculpture…) en prenant en compte la question de la place du sujet (artiste ou spectateur) par rapport aux dispositifs d’éclairage (naturel et artificiel). Elles considèrent l’œuvre comme un objet inscrit dans un environnement physique et atmosphérique, et non pas seulement comme une image et prennent en compte le regard comme élément déterminant de la contemplation et de l’analyse.

Depuis deux décennies, les technologies numériques permettent d’élaborer des reconstitutions d’œuvres d’art dans leur ambiance lumineuse d’origine, depuis leur réalisation au sein de l’atelier, jusqu’à leur lieu de destination. Les travaux pionniers menés par la recherche étatsunienne, encore peu développés en Europe, ont ouvert des pistes fructueuses à même de renouveler en profondeur les méthodes de l’histoire de l’art. L’analyse des reflets lumineux peints sur les surfaces réfléchissantes d’un tableau (comme sur le blanc de l’œil et la perle de nacre de la Jeune fille à la perle de Vermeer) apporte également des informations sur les sources d’éclairage mobilisées par le peintre (Stork et al. 2008), tandis que la notion de Pictorialized illumination, introduite par Justin Underhill, permet d’interroger les interactions phénoménologiques entre l’éclairage réel du lieu et les jeux de lumières, d’ombres et reflets peints. Les simulations numériques offrent la visualisation dynamique des différentes modalités de l’éclairage de l’œuvre et des jeux de reflets, selon l’heure du jour et les saisons (Underhill 2018, 2019). Ces approches s’inscrivent ainsi dans le champ des études de réception tout en mettant l’accent sur les conditions matérielles et les processus créatifs qui sont à l’origine de l’œuvre.

De plus, l’apparence visuelle d’une matière est au centre des préoccupations de chercheurs, cherchant à comprendre, extraire et restituer des attributs visuels tels que la couleur, mais également la brillance, la matité, la translucidité ou encore l’opacité (Simonot & al 2019, GDR APPAMAT). Ces caractéristiques sont particulièrement délicates à appréhender lorsqu’il s’agit de matières complexes, comme peut l’être la peinture, composée de métaux, de vernis, de couches pigmentaires diffusantes et de surfaces artistiquement travaillées. Elles ont stimulé les échanges disciplinaires avec les chimistes, opticiens, physiciens, restaurateurs et conservateurs, enrichissant l’histoire des techniques de surfaces (glacis, vernis).

Le reflet, issu de l’interaction de la lumière avec l’objet, devient d’une part un sujet de réflexion sur le choix des matières, de l’ambiance lumineuse et de la mise en scène, et, d’autre part, un véritable outil d’analyse des savoir-faire historiques.

Cette journée d’études Le reflet à l’œuvre : représentation, perception, fabrique du phénomène lumineux en art aura pour ambition de faire dialoguer des communications issues de divers domaines (histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques, physique, informatique, philosophie) pour appréhender la question du reflet et des interactions entre lumière et œuvre à travers plusieurs axes de réflexion :

- Comment définir une ambiance lumineuse du point de vue historique ou philosophique, du point de vue de la physique, du point de vue de la restitution numérique ?

- Comment appréhender le reflet à partir de ces différentes approches disciplinaires ?

- Quels sont les connaissances et savoir-faire mobilisés pour transcrire et exploiter les reflets ?

- Qu’apporte la prise en compte de ces phénomènes à l’analyse des œuvres et à la scénographie muséale ?

- Supplément d’informations, faux-semblant ou obstacle à la perception, à quelles ambivalences le reflet renvoie-t-il ?

- Comment l’étude matérielle des surfaces ouvre-t-elle de nouvelles perspectives à l’interprétation historique des effets sensibles de la réflexion, des pratiques de conservation et d’exposition passées ?

Cette rencontre est organisée conjointement entre les équipes des projets ANR AORUM (Analyse de l’OR et de ses Usages comme Matériau pictural, Europe occidentale, XVIe-XVIIe siècles, ANR-22-CE27-0010) et FabLight (La fabrique de l’éclairage dans les arts visuels au temps des Lumières (1760-1820), ANR-22-CE38-0009). Ces deux programmes s’inscrivent dans le renouvellement de l’histoire de l’art en croisant les approches matérielle et sensible et l’analyse des représentations. L’un vise à explorer le jeu des œuvres avec l’ambiance lumineuse des espaces où elles sont exposées, grâce à l’analyse optique de la brillance des dorures (AORUM). L’autre cherche à modéliser par des restitutions numériques l’usage de la lumière, tant dans son traitement dans la peinture que dans celui de l’apprentissage et la pratique des peintres et dessinateurs au XVIIIe siècle (FabLight). Par leur approche interdisciplinaire, ils visent à mieux comprendre l’enrichissement ou les déplacements de sens autour de la représentation et de l’usage de la lumière.

Les propositions comprendront un résumé en français ou en anglais (1500 caractères), une courte notice bio-bibliographique. Elles sont à faire parvenir au plus tard le 22 septembre 2025 à Romain Thomas romain.thomas@inha.fr et Johanna Daniel johanna.p.daniel@gmail.com

Comité d’organisation : Johanna Daniel (LARHRA, université Lyon2), Anne Pillonnet (ILM/CNRS, université Lyon 1), Marie Thébaud-Sorger (CAK/CNRS), Romain Thomas (INHA et HAR, université Paris Nanterre)

Comité scientifique : Elliot Adam (université Lille 3 (à partir de septembre 2025)), Christine Andraud (CRC/MNHN) , Anne Pillonnet (ILM/CNRS, université Lyon 1), Sophie Raux (LARHRA, université Lyon2), Christophe Renaud (LISIC, Université Littoral Côte d’Opale), Marie Thébaud-Sorger (CAK/CNRS), Romain Thomas (INHA et HAR, université Paris Nanterre)

Bibliographie sommaire :

- M. Battisti, V. Von Hoffmann, É. Wicky (dir.), « Figures du sentir. Percevoir, connaître et représenter l’expérience sensorielle du Moyen-Âge à la période contemporaine », dossier thématique de la revue Arts et Savoirs, 2023, n° 20 https://journals.openedition.org/aes/6048

- C. Classen, The Museum of the Senses Experiencing Art and Collections, Bloomsbury, 2017.

- David Howes, The Sensory Studies Manifesto, Tracking the Sensorial Revolution in the Arts and Human Sciences, University of Toronto Press, 2022.

https://utppublishing.com/doi/book/10.3138/9781487528621 - GDR Appamat Arts et patrimoine – GDR APPAMAT

- L. Simonot, P. Boulenguez, Quand la lumière diffuse la lumière, Presses des Mines, 2019.

- D. Stork et al., « Inferring illumination direction estimated from disparate sources in paintings : An investigation into Vermeer’s Girl with a pearl earring », dans D. Tork et J. Coddington (dir.), Computer Image Analysis in the Study of Art, SPIE-IS&T, 2008, vol. 6810 https://doi.org/10.1117/12.759726

- J. Underhill, « Peter Paul Rubens and the Rationalization of Light », Journal of Art History, 2018, Vol. 87, n°1, p. 1-22. https://doi.org/10.1080/00233609.2017.1315170

- J. Underhill, « The Twilight of Presence: Pictorialized Illumination in Leonardo da Vinci’s Last Supper », Leonardo, 2019, Vol. 52, n°1, p. 44-53. https://doi.org/10.1162/leon_a_01343

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.