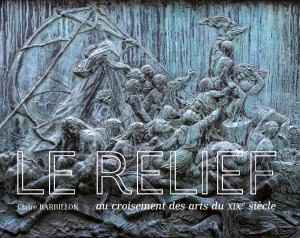

Le Relief au croisement des arts du XIXe siècle

de Claire Barbillon, Professeur à l’Université de Poitiers

Paris, Picard, 2014.

Alors qu’elle fait l’objet, depuis les grandes redécouvertes des années 1980, d’études monographiques pointues, la sculpture du xixe siècle n’est pas souvent revisitée dans son ensemble. L’essai proposé par Claire Barbillon s’attache à suivre, sur l’ensemble du siècle, une de ses manifestations fondamentales, continue mais jusqu’à présent peu étudiée : le relief. Qu’il soit qualifié de bas-relief ou de haut-relief, celui-ci interpelle par l’ambiguïté qu’il entretient avec la représentation en trois dimensions. Par sa nature même, il se confronte au dessin, à la peinture, à l’architecture et à l’écriture, avec lesquels il entre en dialogue constant et fécond. Étonnamment resté en marge de l’histoire des arts, le relief permet pourtant, à lui seul, de traverser les sensibilités les plus fortes du xixe siècle ; mieux qu’aucun autre art, il incarne le romantisme. David d’Angers, Rude, Etex, Carpeaux, Dalou, Gaugin, Rodin, Bourdelle ou encore Maillol signent ainsi des reliefs précieux ou des compositions monumentales, sur lesquels s’appuie l’auteur pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la sculpture au xixe, le siècle du croisement des arts.

Alors qu’elle fait l’objet, depuis les grandes redécouvertes des années 1980, d’études monographiques pointues, la sculpture du xixe siècle n’est pas souvent revisitée dans son ensemble. L’essai proposé par Claire Barbillon s’attache à suivre, sur l’ensemble du siècle, une de ses manifestations fondamentales, continue mais jusqu’à présent peu étudiée : le relief. Qu’il soit qualifié de bas-relief ou de haut-relief, celui-ci interpelle par l’ambiguïté qu’il entretient avec la représentation en trois dimensions. Par sa nature même, il se confronte au dessin, à la peinture, à l’architecture et à l’écriture, avec lesquels il entre en dialogue constant et fécond. Étonnamment resté en marge de l’histoire des arts, le relief permet pourtant, à lui seul, de traverser les sensibilités les plus fortes du xixe siècle ; mieux qu’aucun autre art, il incarne le romantisme. David d’Angers, Rude, Etex, Carpeaux, Dalou, Gaugin, Rodin, Bourdelle ou encore Maillol signent ainsi des reliefs précieux ou des compositions monumentales, sur lesquels s’appuie l’auteur pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la sculpture au xixe, le siècle du croisement des arts.

L’auteur : Claire Barbillon est professeur d’histoire de l’art à l’université de Poitiers. Elle a débuté sa carrière au musée d’Orsay, puis à l’Institut national d’histoire de l’art. Elle a été directrice des études de l’École du Louvre et maître de conférences à l’université de Paris Ouest Nanterre.

Pour commander l’ouvrage sur le site de l’éditeur : cliquez ici.

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1. Le relief, une ambiguïté intrinsèque

1 – L’ambiguïté au cœur même de la définition

2 – Le relief, au croisement de plusieurs techniques et de plusieurs matériaux

3 – Le relief : au croisement de plusieurs genres

4 – Le relief et ses résistances à une définition formelle

Chapitre 2. Le relief, affirmation ou resistance des styles

1 – Le relief, cœur ou périphérie de la sculpture néo-classique ?

2 – Le relief : lieu d’élection du romantisme en sculpture

3 – Virtuosité, éloquence et réalisme : les paradoxes du relief éclectique

4 – La déconstruction narrative du relief symboliste

5 – Le relief : une occasion pour repenser la question du style en sculpture

Chapitre 3. L’architecture : enjeu de dépendance ou d’épanouissement du relief

1 – Les bas-reliefs soumis à l’architecture : le modèle antique et ses avatars

- La source du miracle grec : l’Egypte et l’Orient. Le modèle de Denderah

- La suprématie de la frise du Parthénon : imitations et détournements

- Le bas-relief romain, décadent ou remarquable

2 – S’émanciper de l’architecture, la nier ou la servir : guerre et paix entre les reliefs et les murs

- L’émancipation progressive des frontons

- Le relief envahissant, ou l’effacement de la structure des monuments

Chapitre 4. Entre le peint et le sculpté : la fécondité du paragone

1 – Le relief, épicentre du paragone ?

- Le paragone à la Renaissance : la victoire de la peinture, l’hybridité du relief

- Le camp adverse : le relief « d’autant plus détestable qu’il se rapproche de la peinture »

- Le rôle central du relief dans le paragone aux xviie et xviiie siècles

- Le relief au cœur de la rivalité entre peinture et sculpture au xixe siècle : un paragone qui ne dit plus son nom

2 – Résister à la picturalité : le relief sculptural

- Critique de la picturalité : simuler le marbre ou le bronze

- Une alternative au relief pictural : la maîtrise des plans et le méplat

- Plutôt que la peinture, le dessin en union avec le relief

- Un renouveau de la lutte contre la picturalité du relief

3 – Assumer la picturalité : une impulsion féconde pour le relief

- Le renouvellement des sujets des bas-reliefs : un creuset commun avec la peinture

- Les équivoques du relief : la couleur de la monochromie

- L’espace du relief : limite, perspective et mouvement

- La polychromie, sans retour vers la picturalité

Chapitre 5 : « Comme un livre de marbre », le relief comme écriture

1 – Le mythe fondateur de l’analogie entre relief et écriture : le bouclier d’Achille

2 – Les enjeux du mythe hiéroglyphique : une écriture symbolique

3 – Les bas-reliefs, « notes en bas de page » : une écriture justificative

4 – Le relief historiographique : une écriture de l’histoire de l’art ?

Conclusion

Bibliographie

Index

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.