Pauline Mari

Les Diagonales du fou

Dans L’Œil du labyrinthe de Mario Caiano

Histoire de l’art, numéro 81 (2017/2)

VARIA

Télécharger l’article au format pdf

Parabole du non-voyant

Voici comment Mario Caiano fait débuter L’Occhio nel labirinto (L’Œil du labyrinthe), giallo de coproduction italo-monégasque, tourné en Italie et distribué en 19721 : au son d’une partition de jazz signée Roberto Nicolosi, les titres rouges du générique apparaissent dans le noir sur un mur crépi. Ce mur « aveugle » résume le propos du film ; on ne retrouvera rien avant d’avoir recouvré la vision. Le but n’est pas de sortir du labyrinthe mais d’en atteindre l’œil, désignation, en architecture, de son centre géographique. Ce jeu de mot accouche d’une ambiguïté perceptive sur l’affiche du film où près d’un couteau sanguinolent un œil humain contient en son disque un dégradé couleur de cercles concentriques (fig. 1). Pareil arc-en-ciel avait déjà conquis la peinture abstraite, des cibles pop de l’Américain Jasper Johns aux reliefs op du Japonais Tadasky, de l’Argentin Julio Le Parc et de François Morellet2. Puisque dans un labyrinthe, l’« œil » désigne le centre, cela signifie que l’œil représenté sur l’affiche, sous sa double acception, figurée et métonymique, est autant la pupille que l’organe entier. Il est bien la partie et le tout. Mais comment l’œil pourrait-il simultanément être à l’intérieur du labyrinthe et être le labyrinthe même ? Comment pourrait-il être vu et voyant, tout à la fois ? C’est donc un opus de cinéma bis qui sut résumer l’énigme de la phénoménologie la plus commentée de Maurice Merleau-Ponty et des artistes après-guerre.

Pourquoi sauver des limbes un giallo, passé inaperçu en son temps ? Inaperçu, en dehors des circuits rodés de la distribution du gore. Il y a que ce film, L’Occhio nel labirinto, a fabriqué, probablement sans le savoir, un remarquable objet – mais nous pourrions dire « espace » – d’art cinétique, et que cet objet se montre arrimé à des mythes, qui reclassent sa référence aux grands enjeux de l’anthropologie. Dégagé de la lorgnette formaliste, l’art de Gianni Colombo, auquel cet objet se compare, loin de se perdre, se retrouve. Étudié à travers ce prisme, cet art enrichit une histoire culturelle du regard, et même du sens du regard, à laquelle Michel Foucault venait d’offrir, l’année du film de Caiano, sa réflexion la plus aboutie3.

Colombo est un pionnier de l’ambiente (ou « environnement »), un genre artistique qui s’est incarné chez les cinétiques dans un cortège de propositions : Pénétrables du Vénézuélien Jesús-Rafael Soto, Cabines de chromosaturation de son compatriote Carlos Cruz-Diez, cellules aux Répartitions aléatoires de Morellet à l’entrée des labyrinthes du Groupe de recherche d’art visuel et autres sas, corridors et chambres anéchoïques promis à l’éveil sensoriel. Né en 1937 à Milan et disparu en 1993 à Melzo, Colombo fonde le Gruppo T en 1959 avec trois camarades, Davide Boriani, Giovanni Anceschi et Gabriele Devecchi, rejoints par Grazia Varisco en 1960. Leur aventure cesse en 1968 comme tant d’autres collectifs cinétiques. Le Gruppo T est souvent considéré comme un GRAV italien. Il est vrai que les deux étaient de fidèles camarades et de réguliers partenaires d’exposition4. Il est vrai, aussi, que le concept d’« habitabilité » forgé par Colombo remplit le cahier des charges du GRAV : instabilité visuelle et corporelle (kinesthésie, proprioception), injonction à la participation, démocratisation de l’art, résultat ludique.

Réécrire la généalogie cinétique aurait peu d’intérêt, là n’est pas l’intention. Mais à voir comme dans les gialli, la situation perceptive des personnages, et par conséquent du spectateur, voisine des dispositions du public dans un ambiente, il convient de convoquer le « démon de l’analogie » pour paraphraser Mallarmé. Les gialli, du nom de la couverture jaune des polars édités par Mondadori, sont des films érotico-morbides qui renouvellent de sang frais le cinéma italien à partir des années 1960 jusqu’à la fin des années 1970. Dans bien des gialli, la sophistication formelle est reine, l’espace obéit à une organisation rigoureuse, les lumières sont anxiogènes et tournent à plein régime, investies d’un rôle hyperesthésique. Le supplicié est au lieu du crime ce que le spectateur est à l’ambiente. Les deux sont malmenés, assaillis de flashs, désorientés. De quoi l’ambiente est-il le symptôme ? Et si c’était plutôt Colombo qui avait « volé » au cinéma son histoire de l’œil ? Où donc d’ailleurs en était-elle en 1972 ?

White cube en rotation

Le générique se clôt sur une citation de Jorge Luis Borges : « Un labyrinthe est construit pour confondre les âmes des hommes. Son architecture rigoureuse répond à cette fonction. » Elle est exactement tirée de L’Immortel (1947), la première nouvelle de L’Aleph5 où le narrateur en exode doit traverser un chaos de galeries afin d’accéder à des palais emmurés : « On n’y rencontrait que couloirs sans issue, hautes fenêtres inaccessibles, portes colossales donnant sur une cellule ou sur un puits, incroyables escaliers inversés, aux degrés et à la rampe tournés vers le bas6. » Si, en 1971, un dessin paradoxal de Maurits Cornelis Escher pouvait illustrer la scène, le modèle de représentation idéal du labyrinthe borgésien était tout trouvé : l’ambiente.

La scène inaugurale confirme cette option. Après la citation, la main d’un homme en sang apparaît au mur, des râles de douleur et d’essoufflement se font entendre. La caméra pivote vers la droite et révèle, ce faisant, son emplacement au ras du sol : la victime est accroupie et s’apprête à continuer sa course. Un mouvement à cent quatre-vingts degrés la suit, révélant cette fois-ci les lieux. À gauche s’enfoncent des travées qui se continuent, à droite, dans les colonnes d’une rotonde en contrebas. C’est là que s’achemine le fugitif. Nous sommes sous les combles d’une grange, en fait dans un studio, tout de blanc repeint, les lumières parfaitement composées. Des spots d’éclairage cachés dans les poutres de la rotonde modulent les ombres selon les codes de la dramaturgie expressionniste. Il faut voir, en effet, comme la silhouette se découpe, menue, en contre-jour, sous les poutrelles. Caiano a utilisé une lentille grand angle pour creuser par effet de dilatation l’échelle des objets et ainsi jouer sur leur disproportion. L’acteur (Horst Frank) poursuit, haletant, son pénible chemin. Le voici filmé à la renverse dans un corridor carrollien. Comme une hyperbole de l’escalier, ce couloir de la mort est rythmé de marches démesurément grandes que l’individu blessé doit escalader. Un plan cadre ses jambes dans l’encoignure d’une marche. Ras du sol à nouveau. Cut. Il achoppe sur un mur en angle. Un poignard lui assène un coup dans le dos et il repart le long de travées obliques qui dégagent, au milieu, une perspective des plus op : un rectangle concentrique noir et blanc, minimaliste, surmoderne (fig. 2) – cet effet vient des puits de lumière alternés d’une pièce à l’autre, et des poutres et estrades. Un gros plan réédite la perception d’une série de travées. Dans le noir, l’homme implore son bourreau invisible. La course repart en sens inverse. Dernier ras du sol. Le blessé à l’agonie s’effondre près d’une travée. Mais soudain le poignard resurgit, et vient s’embourber dans la chair. Fin de séquence. Il aura donc fallu peu de choses pour faire un ambiente : une citation de Borges, un montage itératif, un cadrage chevronné.

Fig. 3. Gianni Colombo photographié dans Topoestesia – tre zone contingue, 1965-1970, Palazzo delle Esposizioni, Rome, 1970 © Archivio Gianni Colombo.

À l’époque du tournage, Gianni Colombo réalise dix expositions par an. Si le modèle labyrinthique n’est pas déclaré, il en structure ses ambienti. Renfoncements et chicanes sont le théâtre d’« osmoses dimensionnelles7 » accentuées tant par l’éclairage – l’espace se rétracte au gré des caprices des projecteurs qui sont en mode alternatif, zoom ou stroboscopique – que par l’inclinaison réelle des sols et des murs. Comme ces déclivités entrent en contradiction avec la verticale gravitaire qui structure les repères du cerveau, le spectateur est dérouté8. Le labyrinthe devient alors métaphore dès lors que la désorientation n’entrave plus la conquête du terrain mais sa compréhension. Dès 1965, Colombo inaugurait les Tre zone contigue a inclinazioni diverse (fig. 3) lors de l’exposition Nova Tendencija 3 de Zagreb, à la Galerija Suvremene Umjetnosti. L’ambiente consistait en un cube basculé, à l’échelle d’une pièce, et dont on sortait par deux couloirs à l’inclinaison opposée. Réseau ligné et lampe de Wood ajoutaient à la confusion. Horst Hachler, le scénariste allemand de L’Occhio nel labirinto, était-il entré dans la version présentée à Cassel en 1968 à la Documenta 4 ? Caiano et Antonio Saguera, les autres scénaristes, avaient-ils erré en 1970 au Studio Marconi de Milan, la ville de Colombo où fut en partie tourné le film ?

Si réemploi il y eut, celui-ci est à chercher à la Biennale de Venise. En 1970, le pavillon français expose un ambiente signé François Morellet et Claude Parent tout à fait dans l’idée du labyrinthe du film. De vastes pentes se heurtaient par vagues de dénivellement. Morellet avait installé sur les bords de l’environnement des néons clignotants et des plaques réfléchissantes9. Quatre ans auparavant, Parent et Paul Virilio avaient commencé à promouvoir la Fonction oblique avec leur groupe Architecture Principe qui travaillait à déloger le corps locomoteur de la confortable sédentarité dans laquelle l’époque classique l’avait situé. Le labyrinthe du film ressemble audit pavillon : même dépouillement, même non-couleur des matériaux, même vide ostentatoire, et mêmes vections. Les décorateurs de L’Occhio nel labirinto avaient-il escaladé ces pentes ? Possible. Les décors et le style de la réalisation se rapprochent plus encore d’une version de Topoestesia montrée à la Hayward Gallery de Londres lors de l’exposition Pier + Ocean. Construction in the Art of the Seventies en 1980. Neuf ans après le film… À qui donc alors attribuer l’invention ?

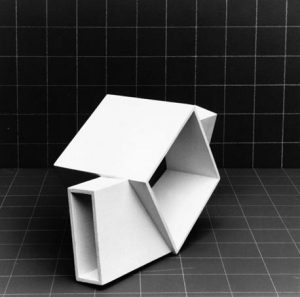

Caméra réifiée

Indéniable hit de Gianni Colombo, Topoestesia regroupe une famille d’ambienti apparus après Tre zone contigue et qui proposent un usage à contre-emploi des poteaux, des pilastres et des architraves (fig. 4 et 5). Le but est de perturber, pour la renouveler, notre appréhension routinière de la topographie. En 1980, le public londonien pouvait ainsi enjamber de grands cadres formant un couloir anamorphosé. Ailleurs une charpente en T barrait l’air de trajectoires obliques, comme dans L’Occhio nel labirinto. Si les grandes marches filmées par Caiano dans une idée carrollienne arrivent trois ans après les Variations sur l’escalade du GRAV (Buffalo), elles ont quatre ans d’avance sur Bariestesia de Colombo, kits d’escaliers à l’architectonique imprévisible et qui troublent les réflexes locomoteurs. Comprenons bien : Colombo n’a pas imité Caiano, certes. Mais l’ambiente vient indéniablement du cinéma.

Dans les années 1950 à Milan, quand il n’étudiait pas à l’Accademia di Brera, Colombo passait son temps à la Cinémathèque, appréciant les films expérimentaux de Viking Eggeling, Hans Richter et Fernand Léger. Si sa passion pour Buster Keaton est connue, elle ne dépasse jamais la citation formelle. Ses ambienti ressemblent aux décors de One week (1920, fig. 6), où une « maison démontable10 » livrée en kit est montée à l’envers par mégarde. Buster Keaton, dans le rôle du propriétaire, cumule les gags, exercices de haute-voltige et faux pas. Un lustre sert de poulie, une rambarde décrochée fait échelle, le pavillon vrille telle une toupie dans les bourrasques d’une tempête. Colombo devait jubiler devant de telles visions cartoonesques. Le cinéma n’était pas pour lui qu’un hobby à-propos. Dès 1970, en effet, le public découvrait ses opus favoris dans le catalogue d’Amore mio, une exposition collective à Montepulciano11. Une page rassemblait les photogrammes suivants : Buster Keaton en déséquilibre (Le Mécano), un homme suspendu à un avion (Le Dictateur ?), King Kong de Merian Cooper, Frankenstein de James Whale, les rosaces anthropomorphiques de Busby Berkeley, un film de Mack Sennett, les toits distordus dans Le Cabinet du Docteur Caligari, les plans salaces du Chien andalou et aussi L’Âge d’or, Metropolis, L’Ange bleu, Gilda12. Quel est ce lien mystérieux entre le genre burlesque, où l’effet risible des corps prime sur la psychologie, et le film surréaliste, qui sonde les tréfonds de l’âme ? La surenchère acrobatique aurait-elle quelque lien avec les lapsus de la pensée ?

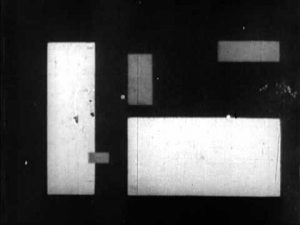

L’Occhio nel labirinto révèle à l’ambiente sa nature cinématographique : ce dispositif tout en obliques serait une réification des mouvements d’appareil, la prise de vues. Décadrages, rotations. Mais cette cinéphilie n’est pas uniquement mimétique. Le « T » du Gruppo T auquel appartient Colombo désigne le temps, la seule énigme qui ait jamais compté pour cet artiste. Le cinéma, parce qu’il relève d’une « épaisseur du présent13 », selon les propos de son partenaire Giovanni Anceschi, présente un intérêt phénoménologique. Or c’est bien l’espace-temps que Caiano investit lorsque, par le montage alterné, il fait croire à un vrai labyrinthe. Le recours à cette illusion remonte au Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein (1925), où un seul plan décline l’escalier d’Odessa après que la femme a lâché des mains le landau de son enfant. Il remonte pareillement à Hans Richter, pionnier allemand du cinéma abstrait, qui change le temps en espace. Dans Rhythmus 21 (1921, fig. 7), le cerveau interprète les variations homothétiques de rectangles (montés plan après plan) comme la même promenade sans rupture dans le champ. Si Caiano tire profit de ces ambiguïtés gestaltiques, Colombo va plus loin. Il les sculpte.

« Nous étions plus que tout de fervents admirateurs de Cesare Musatti », se souvient a posteriori Anceschi. Le psychanalyste Musatti avait introduit dans l’Italie des années 1930 les thèses de Freud et de la Gestaltpsychologie. Il devint par la suite fort prisé des intellectuels. Pasolini l’interviewe lui et Alberto Moravia dans Comizi d’amore (1964)14. Anceschi reconnaît l’influence sur le Gruppo T de Tempo e relazione (1954), et il se trouve que le même Musatti a écrit sur le cinéma avec la précision couplée du psychiatre et du neurologue. Ainsi, dans son recueil posthume Scritti sul cinema, l’auteur se demande d’où vient que le cinéma rend si bien la troisième dimension. À l’écran, chaque petit déplacement objectif se convertit en une grande modification de dimension15. Et c’est cet ordre de variation qui crée une puissante stéréoscopie, laquelle génère l’illusion de profondeur. Voilà pourquoi un dessin animé a plus de corporéité qu’un plan de paysage, car ce qui est sans mouvement est plat. Colombo avait donc tout intérêt à reconduire la perception cinématographique. Il le fit, avec un supplément : dans ses ambienti, on voit comme « derrière l’écran » tout en étant de l’autre côté, dans le film. Qu’est-ce que cela signifie ?

Hypnagogie de farniente

Revenons d’abord à L’Occhio nel labirinto, à la course essoufflée de la victime. Les coups de couteau, rendus juteux par le bruitage, sont peu à peu couverts par une sonnerie de téléphone. Une jeune femme au lit se réveille en hurlant « Luca ! », le prénom de la victime. Le prologue n’était donc qu’un rêve. Le film suivra ainsi Giulia (la pulpeuse Rosemary Dexter) sur les traces de son psychiatre Luca Berti, qui est aussi son amant, et dont elle est sans nouvelles depuis ce cauchemar. L’actrice campe une Milanaise farouche et téméraire qui glisse en décapotable sur l’autostrade et le jazz lascif de Nicolosi. À Maracudi, petit village près de la mer Tyrrhénienne16, Giulia rencontrera Adolfo Celi, alias Franck, l’irrésistible voyou dans le James Bond de 1965 (Thunderball). Il l’enverra à la villa de son ex-épouse Gerda (Alida Valli), une matrone intraitable à la tête d’un trafic de drogue. L’endroit, très californien selon Franck, est un repaire d’artistes débauchés. Thomas et Corinne viennent de Greenwich Village et ont joué à Broadway. Toni est une photographe peroxydée en bikini (Sybil Danning). Eugène, un musicien raté. Louis, le gigolo camé. C’est dans cette villa à la Frank Lloyd Wright, blanche et longitudinale, que prend place ce thriller psychologique, sorte de polar au huis clos chabrolien, lent de tempo sauf dans les rebondissements (tentatives d’assassinat, révélations de secrets) et où d’étranges pensionnaires (transsexuel, pédophile, pucelle) passent leur temps à bronzer.

Au dénouement, le modèle du labyrinthe se déplace sur la villa. Giulia cavale de couloir en véranda sous un objectif grand angle. Dès 1929, l’œil de Man Ray s’engouffre dans la Villa Noailles de Robert Mallet-Stevens, et ce au gré des délinéaments rectilignes. Les Mystères du Château de Dé filme en creux des heures oisives de l’aristocratie le miroir architectural de la rhétorique cinématographique17. Caiano semble en accentuer la portée surréaliste. Car faire du prologue un cauchemar, c’est d’emblée identifier l’espace cinématographique au rêve. Musatti a théorisé l’analogie dans Scritti sul cinema. Le spectateur est un « dormeur », coupé du monde, dans le noir, paradoxalement en état de participation. Selon Musatti, la mémorisation d’un film subit les mêmes défaillances que pour un rêve : mise en désordre des images, rendu flou, faux souvenirs, déformation fantasmatique. Si l’expérience du film équivaut à l’expérience du rêve, et si l’ambiente est d’essence cinématographique (la réification des mouvements de la caméra), l’équation est vite calculée : l’ambiente nous propulse dans l’espace du rêve, mais le rêve quand il est rêvé, quand le corps est en son endroit, la sensorialité en éveil. La leçon est hitchcockienne. Revenant sur Spellbound, Alfred Hitchcock explique à François Truffaut : « […] j’ai voulu absolument rompre avec la tradition des rêves de cinéma qui sont habituellement brumeux et confus, avec l’écran qui tremble, etc.18 ». Effectivement, ce film de 1945 prend le parti de décors nets, clairs-obscurs, tranchés d’arêtes pour représenter le rêve de J. B. (fig. 8). C’est un franc paradoxe que des expériences si intenses, la peur, l’instinct de survie, n’adviennent que durant la petite mort. Le corps en est le grand absent. De la salle de cinéma au rêve, il est paralysé, réduit à une synecdoque de l’esprit. L’ambiente, a contrario, fournit au rêve la physicalité qui lui fait défaut. Écrivons-le noir sur blanc : Gianni Colombo nous donne à habiter des espaces impossibles.

Il faut lire son manuscrit de thèse consacré à Max Ernst. Si l’histoire de l’art a vu dans le cinétisme un rejet ferme du surréalisme (psychanalyse, règne de l’ego, mythologie), cette archive milanaise oblige à la révision. Car dans le texte en question, Ernst fait figure de modèle. C’est un esprit anticonformiste et dadaïste, victorieux du positivisme bourgeois19. Le caractère naïf de son iconographie est une apparence 20. Son style revient des traumatismes de la guerre. Colombo, alors étudiant, obtient un grand entretien à condition de se prêter à une sorte de cadavre exquis. « Où va la peinture ? », lui demande l’Italien. Et le maître, de répondre : « L’œil de l’homme est orné de larmes, d’air coagulé, et figé de neige salée ». « Pourquoi avoir dépeint Léonard de Vinci ? » (Colombo) / « Parce que Léonard de Vinci s’est demandé : pourquoi une peinture est-elle plus belle dans le miroir que dans la réalité ? » (Ernst) / « Minerve ? » / « Ça m’énerve », et ainsi de suite. Vers la fin de l’entretien, Ernst reproche à l’art concret – dont on fait à tort de Colombo un héritier direct – de restaurer le mythe de l’artiste démiurge en voulant recréer les lois de la Nature. Plus haut, Colombo admire les collages d’Ernst ; la disproportion insolite de figures sans rationnalité. Si De Chirico « suspend » l’apparition des fantômes sur ses toiles, Ernst les montre en personne21. Colombo a même tapé à la machine le fameux souvenir du panneau d’acajou (Au-delà de la peinture, 1936) qui raconte comment, lorsqu’il était enfant, les rainures du bois propulsèrent Ernst dans un demi-sommeil optique. L’invention du frottage naquit de ces visions hypnagogiques et du désir d’en prolonger l’état halluciné. Des années plus tard, Colombo les inscrirait en dur. Mais, cela, le cinéma l’avait déjà fait depuis longtemps.

En effet, Mario Bava fabrique un ambiente dans La Ragazza che sapeva troppo (La fille qui en savait trop, 1963), premier giallo de l’histoire. En noir et blanc, les codes se mettent en place. Meurtres à l’arme blanche, tueur ganté, érotisme sadique. Le film est un vibrant hommage à Hitchcock et retrouve, avec lui, l’univers d’Edgar Poe dont Caiano était également un grand lecteur. Une jeune Américaine, Nora Davis, part en vacances à Rome. Par une nuit d’orage diluvien, elle est témoin d’assassinats à répétition sur la Piazza di Spagna. Les médecins de l’hôpital diagnostiquent un « charmant cas de névrose et de mythomanie engendré par une forme d’alcoolisme précoce ». Une nuit, redoutant la venue du meurtrier, l’héroïne barricade son salon avec de la ficelle. Nora rampe et se faufile parmi les entrelacs géométriques de cet écheveau, lumineux, en raison du noir et blanc. Si un tel décor a lieu vingt et un ans après Sixteen Miles of String de Marcel Duchamp (deux kilomètres de ficelle obstruant une salle du Whitelaw Reid Mansion de New York22), il anticipe de quatre Spazio elastico de Colombo. Réalisé en 1967, cet ambiente remporte l’année d’après le grand prix de peinture à la 34e Biennale de Venise. Le public rentre dans une pièce cubique envahie par un réseau de fils, extensibles, blancs, avec intersections à angle droit et à intervalles réguliers. Gêné dans ses déplacements, il doit encore gérer le fléchissement sporadique des segments à l’action motorisée – sacré fil à retordre.

Dans Amanti d’oltretomba (Les Amants d’outre-tombe, 1966), Caiano exploite lui aussi le filon de l’hallucination. Après avoir tué son épouse infidèle, l’odieux Arrowsmith s’en prend à sa sœur jumelle Jenny. Droguée à son insu, la pauvresse, bipolaire de nature, est visitée la nuit par les fantômes des amants, peut-être est-ce le poison, un cauchemar, ou un symptôme de sa pathologie. Le film charrie une batterie de représentations gothiques, fleurs qui saignent, romantisme noir, tableaux symbolistes, château baroque. Le mythe de Faust y tutoie la perversité de Sade. Au générique, Caiano a même emprunté son pseudo à Grünewald, peintre du gore avant l’heure dont il nous montre les œuvres. À chaque cinéma son art, donc. Pour le gothique, un primitif flamand. Pour le giallo, un ambiente.

D’après Stephen Bann, le labyrinthe a séduit les artistes du post-modernisme parce qu’il incarne la « sculpture au champ élargi » (Rosalind Krauss23). Pourtant le candidat au labyrinthe a le champ de vision d’un borgne, et son pouvoir kinesthésique se résume à une gesticulation désemparée. Que parvient-on à voir dans un labyrinthe ? Absolument rien, l’œil y est perdant. Tout le temps que j’y suis, je ne vois rien. En 1963, à la Biennale de Paris, le GRAV avait ouvert le sien avec la planche anatomique d’un œil. L’idée reprenait un précepte énoncé dans leur tract inaugural Assez de mystifications (1961) : « L’œil humain est notre point de départ ». Pas sûr en revanche qu’il fût leur point d’arrivée. Car voir n’est possible qu’à condition de surplomber le labyrinthe. Mais quel serait cet œil magique ?

« Flicker » la mémoire

Aux deux-tiers de L’Occhio nel labirinto, les pensionnaires de la villa vaquent mollement à leurs occupations sur la crique quand, soudain, c’est la sidération dans l’œil d’Eugène puis de Thomas ; un cadavre emmailloté est remonté à la surface de la mer. Giulia l’aperçoit et le zoom sur son œil débouche sur l’insert d’une curieuse peinture (fig. 9). Il s’agit d’un orifice, clairement un œil, globuleux, bombé, situé au centre d’un labyrinthe circulaire, vu d’en haut à la façon des coupes axonométriques. C’est un peu l’Œil ballon d’Odilon Redon (1882) – nous l’appellerons ainsi – mais tourné vers nous, et dont la cavité ressemble à une amphore. De patine brunâtre, le tableau tient assez du futurisme de Luigi Russolo et de l’iconographie bizarre de Lee Bontecou. Aussitôt apparu à l’écran, l’insert se met à tournoyer comme une toupie.

Quel est le sens de cet énigmatique commentaire ? Il nous est donné lors du dénouement, lorsque Franck prend Giulia en chasse dans la villa. La caméra, calée au sol, la récupère dans l’angle d’un mur tel un flipper renvoyant la balle perpendiculairement à sa trajectoire. Giulia est finalement acculée près du lit, aphone de terreur. Franck lui saisit la tête lentement. Ses yeux se floutent en contre-champ. Arrive alors une prodigieuse séquence : l’insert du tableau cité plus haut reparaît nimbé d’un filtre rouge, comme tous les plans suivants, unanimement repris du prologue. Le point de vue a changé ; au début du film, la caméra courait derrière Luca, elle le filme désormais de face. Le montage de cette séquence est d’une rapidité éclair. En voici le déroulé essentiel : gros plan de Lucas hurlant (diablement op avec ce filtre monochrome), zoom sur la peinture de l’Œil ballon, Luca court face caméra, Giulia le poursuit couteau en main (fig. 10), l’œil se met à tournoyer dans le sens des aiguilles d’une montre et vice-versa, gros plan sur le visage féroce de Giulia, puis sur le visage de Luca à l’agonie, plusieurs zooms arrière, dernier effet de toupie. Fin de la séquence. Giulia ouvre les yeux, l’air inquiet. Il fait toujours nuit, elle se lève tel un somnambule attiré par une chose. Les couloirs qu’elle rase se dupliquent au prologue. Le centre de la villa, l’œil du labyrinthe, est atteint, enfin : c’est le tableau de l’Œil ballon. Giulia l’ouvre comme une porte et découvre – horreur ! – la tête de Luca, qui gît frigorifiée. « Oui, c’était toi, Giulia », murmure Franck dans son dos.

Ainsi, Giulia était l’assassin, un être bipolaire lâchement abandonné par son psychiatre, pervers narcissique dont elle s’est vengée. Le film est le récit d’une amnésie psychogène. Giulia a tué puis oublié. Ce cambrioleur qui l’avait agressée à Milan allégorisait le harcèlement de son subconscient. Cette baignade pour rejoindre la villa à la nage évoquait le Lac de Léthé. Bref, c’est d’un œil d’une tout autre nature que nous devons traiter. C’est le troisième œil, l’œil de l’Esprit, qui rend obsolète la notion de stimulus visuel pour ne (re)garder que les contenus. Dès lors, L’Occhio nel labirinto retourne face à face deux chapitres de l’histoire de l’art qui montrent leur dos aux extrémités de la chronologie. Le premier est l’Antiquité et sa mythologie grecque. Le labyrinthe de Dédale, au fond, est une métaphore exemplaire de l’inconscient freudien. Minos fait enfermer un « objet de honte24 », le Minotaure, dans les « multiples détours d’un logis ténébreux », le labyrinthe. Pour le dire autrement, l’inconscient refoule un hideux souvenir dans le for inaccessible de la mémoire, et l’accès au monstre, c’est-à-dire l’information, est bloqué. Il sera de fait difficile pour Thésée, la conscience, d’en retrouver la trace mnésique. Le deuxième chapitre, bien plus court, est l’art cinétique, art fondé au sens propre sur des vues de l’esprit. Dans l’op art, l’after-image (persistance rétinienne) induite par la densité des illusions d’optique concourt à décupler ces vues. Par exemple, Ambiente sperimentale e zone contigue de Colombo laisse à l’after-image le soin de modifier perpétuellement l’architecture des lieux. Des flashs au cycle irrégulier entraînent des variantes psychiques. Notons que Topoestesia existe dans un éclairage rouge et vert. Notons aussi que le projet Crono(cromo)dromo25 fondé sur des itinéraires lumineux se rapproche de l’esthétique du rêve en rouge de Giulia. Le côté flicker de cette scène redonne du sens au flash pratiqué dans l’art cinétique26. Le flash n’a pas l’instantanéité désincarnée que la modernité lui prétend. Il est plénitude mnémonique. Le flash qui intéresse les cinétiques n’est pas tant cet éclair débile venu de quelque projecteur que cette photographie intérieure expulsée sur la rétine, after-image ou souvenir-flash.

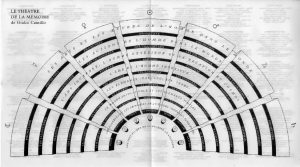

Fig. 11. Théâtre de la mémoire de Giulio Camillo,

reproduit dans Frances A. Yates,

L’Art de la mémoire, Paris, Gallimard, 1987.

Fig. 12. Robert Fludd, L’Ars memoriae

[première page, détail],

tiré de Utriusque Cosmi Historia, Tomus Secundus, Oppenheim, 1619.

Comment à présent se rejoignent ces deux chapitres, l’antique et le cinétique ? Dans son traité De oratore, publié en 55 av. J.-C., Cicéron rapporte qu’un jour Simonide de Céos fut invité par Scopas à déclamer un panégyrique en son honneur. Lors du banquet, le poète est demandé à l’entrée et, pendant son absence, le toit s’effondre. Scopas et les convives sont broyés par les décombres. Mais Simonide, en se rappelant des places qu’ils occupaient à table, parvint à identifier les corps pour les funérailles. Et c’est ainsi, dit-on, qu’il inventa l’Art de la mémoire27. Il s’agira de former en images les choses à mémoriser pour les ranger dans les pièces distinctes d’un palais. D’après Cicéron, Simonide comprit que le sens de la vue est le plus fort de tous les sens, et il en conclut que le souvenir de ce que perçoit l’oreille ou conçoit la pensée se conserverait de la façon la plus sûre, si les yeux concouraient à le transmettre au cerveau28. L’Art de la mémoire connut une fortune considérable dans les traités de rhétorique antiques, de l’anonyme Ad Herennium libri IV à l’Institutio oratoria de Quintilien. La méthode des loci (« chambres » en latin) est redécouverte à la Renaissance. L’architecte Giulio Camillo est invité par François Ier à la Cour de France pour mettre au point son théâtre de Vitruve, qui promettait à l’utilisateur de posséder en un coup d’œil les savoirs du monde (fig. 11). Au XVIIe siècle, Robert Fludd théorise le sien dans l’Ars memoriae. La couverture figure un profil d’homme doté sur la calotte crânienne d’un œil : l’œil interne de la pensée, le troisième œil (fig. 12). On l’aura compris, l’ambiente est l’antithèse de la méthode des loci, son usage à contre-emploi.

Giulia ne s’aide pas à retrouver le meurtre, au contraire elle se l’interdit, s’arrange pour en perdre le criant souvenir. Le labyrinthe est son moyen. Ainsi, sa mémoire peuplée de choses horribles est inopérante alors que les Anciens recommandaient d’affreuses visions pour mieux mémoriser29. L’ambiente est une architecture du détournement. C’est un anti-palais, une anti-mnémotechnique. Que ce soit avec le prologue de L’Occhio nel labirinto ou avec Topoestesia, les règles de la méthode antique sont subverties de bout en bout. Ces loci sont tout ce qui était prohibé, ils sont trop grands, trop sombres, trop brillamment éclairés, et aux entrecolonnements trop nombreux30. Leurs travées sont modulaires comme pour augmenter la confusion. Lorsque Giulia se rend à Maracudi, un villageois la mène et la sème dans un palazzo à l’abandon. Elle se retrouve seule dans ce labyrinthe sans portes ni meubles. Elle rase les murs, consultant à la hâte du regard ces loci vides – de souvenirs. La scène rejoue l’histoire de Simonide à l’instant où le plafond d’un locus s’effondre, manquant de déverser ses gravats sur la jeune femme.

À l’âge moderne, la neurologie médicale découvre que le siège de la mémoire est situé dans le lobe frontal. Il s’agit de l’hippocampe, lequel est lié sur le plan anatomique à l’amygdale, l’organe de contrôle des émotions. L’amygdale retient les souvenirs marquants. Fini, donc, l’œil régalien de la Renaissance, coupé du corps et des affects. Spazio elastico de Colombo reproduit en trois dimensions la grille orthonormée de la perspective albertienne pour mieux la subvertir et l’ébranler. Dans De Pittura (1435), Alberti limitait le visible à des horizons (lignes droites, lignes courbes). Le fil dans Spazio elastico serait un analogon perverti de ce rayon soi-disant « tendu » entre l’œil et l’objet dont la surface est comme couronnée d’une « rangée de dents31 ». En 1970, Colombo et Gabriele Devecchi réglaient définitivement leurs comptes avec le Quattro et le Cinquecento à coups de collages humoristiques. Dans le catalogue Amore mio, l’un a pris la place de Pythagore, l’autre celle d’Héraclite dans L’Ecole d’Athènes de Raphaël. Là, leur visage surmonte le corps de Jésus sur des Vierges à l’enfant. Ailleurs, la fresque Un habitant d’Assise étend son manteau sous les pas de François accueille la « Giotto’s gallery ». Sur la page d’en face, Saint-François [qui] reçoit les stigmates est encagé dans un polyèdre, et la chapelle des environs est remplie d’un mini Spazio elastico hébergeant un personnage (fig. 13). Partout le même fantasme s’exprime, celui de s’extraire de son point de vue de spectateur pour habiter la peinture et voyager tel un super-héros de comic book dans cette psycho-géographie qu’est le tableau. Il s’agit d’être simultanément à l’intérieur du labyrinthe et au-dessus de lui, donc d’être le troisième œil.

Malgré ces gags visuels, la postérité n’a retenu de Colombo que les notices ardues qu’il rédigeait de ses œuvres. Les historiens font assez peu cas de son humour, préférant le chercheur rationnel, discursif, adepte du protocole. Tout se passe comme si Colombo n’avait lâché la main d’Alberti que pour empoigner celle de Descartes32. Pourtant, l’ambiente n’est en rien cartésien, un aveugle y retrouverait son chemin sans difficulté (on voit comme on touche des mains pour Descartes). Le seul œil qui vaille est intérieur, relisons L’Œil et l’Esprit de Maurice Merleau-Ponty (1960). Il est cité Cézanne qui dit que « la nature est intérieure33 », Ernst qui déclare que « le rôle du peintre est de […] projeter ce qui se voit en lui34 ». Or, la peinture, précisément, joue un rôle crucial dans L’Occhio nel labirinto. À Maracudi, Zarka l’enfant autiste offre à Giulia un tableau figurant une scène de meurtre dans un style naïf yougoslave (fig. 14). On y voit un homme blond devant une villa à la toiture rouge. De ses bras levés au ciel, balourds, trop longs, il fuit un énorme couteau dégoulinant de grosses gouttes de sang. Le visage de l’agresseur est caché par son geste. C’est assurément Luca assassiné devant la villa de Gerda.

L’art naïf yougoslave avait à cette époque un public en Italie. Cette peinture déclassée, de tradition rurale, folklorique, nationaliste accédait enfin à la reconnaissance muséale. Lugano en Suisse italienne et Rome organisent respectivement une exposition en 1969 et 1971. Entre ces deux années, Dario Argento attribue à un répugnant personnage de peintre yougoslave mangeur de chats un paysage enneigé à la manière de Brueghel l’Ancien qui figure un homme en poignardant un autre (L’Uccello dalle piume di cristallo). L’art yougoslave regorge de scènes de genre avec ivrognes, brutes épaisses, ainsi que de batailles sanglantes à la gloire des Serbes. Leurs peintres ont la réputation de ne peindre que ce qu’ils ont vu. Conformément à cette idée, Zarka incarne la vérité des yeux. Il a tout de même représenté au revers du tableau une fiction classique, Saint-Michel terrassant le dragon, la lance du guerrier en évidence. Or, à la villa de Gerda, des condottieri aux murs plantent leur pieu dans la prunelle de cavaliers ennemis. Quelle histoire de l’œil nous est donc racontée ?

Il faut déjà dire que la perspective, sur le tableau de Zarka, est inversée à la façon des fresques byzantines. Les lignes fuient en avant sur le principe de la « participation plotinienne » qui disparut à la Renaissance et dont la survivance s’exprima dans les anamorphoses. Jacques Lacan identifia son refoulé dans le crâne en érection des Ambassadeurs d’Holbein (1533), une œuvre soumettant l’œil à la libido35. À sa manière, l’ambiente réinvestit la perspective inversée, en ce sens que les flashs et les pentes à grimper du dispositif obligent le spectateur à reculer au-devant. Comment, à cet instant de l’analyse, ne pas penser aux sursauts des figures d’Ernst, aux hula hoops des rectangles dans Rhythmus 21 de Richter ou à la fuite face caméra de Luca dans le rêve en rouge ?

Follis et œil ballon

Giulia a bel et bien recouvré la vue. Ça y est, elle se voit poignarder Luca sur le parterre de la villa par une journée ensoleillée. Les genoux à terre, elle s’acharne à sectionner le cou du mort, sauf que la pointe du couteau semble davantage forer un trou, comme un œil à percer. Le film achève là de mouliner la mythologie grecque dans les brasseurs de Freud et du surréalisme. Giulia est une incarnation du complexe d’Œdipe : quand on tue le père – classique – il ne reste plus qu’à se crever les yeux. Ou plutôt à se crever l’œil. Le plan suivant met d’ailleurs en abyme ce glissement. Non loin de Giulia et Luca, les habitants de la villa sont allongés côte à côte au soleil, des postiches sur les yeux, mais, sachant que leurs corps forment au sol une étoile à six branches, c’est le gros trou du milieu cerné par les têtes qui s’affirme ; l’œil, encore et toujours (fig. 15). De plus, le film agite le spectre de Polyphème, car au plan psychanalytique le Cyclope symbolise l’œil de la Mort : Ulysse est un guerrier traumatisé, mais qui refuse d’oublier les horreurs de la guerre en succombant au Lac de Léthé, soit à l’Oubli. Le seul moyen de survivre est d’affronter son traumatisme. Il lui faut percer l’œil du monstre afin que ce dernier cesse de le regarder. Ajoutons que dans un stress post-traumatique, le malade revit sans relâche l’expérience de sidération qui fut la sienne et qui consista à voir la Mort en face. Le troisième mythe à l’œuvre renvoie à la tête décapitée de Luca. Si elle évoque saint Jean Baptiste et Salomé (la revanche des femmes), c’est avant tout Méduse, qui a le pouvoir de pétrifier les mortels et dont Persée décolle la tête.

Caiano agrège l’iconographie et les thèmes du surréalisme à ces mythes. Pour Georges Bataille, l’homme possède un œil pinéal au sommet de l’édifice physiologique, qui l’assimile à l’aigle des Anciens fixant le soleil en face36. L’aveuglement comme synonyme de mort est un vieux topos ; qu’on pense à la célèbre maxime 26 de La Rochefoucauld inspirée d’Héraclite, « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement » (Réflexions ou sentences et maximes morales, 1664). Cette lecture du traumatisme éclaire le film. D’après Bataille, « il serait possible de déterminer, au cours de tout complexe de castration, un point solaire, un éblouissement lumineux à peu près aveuglant qui n’a d’issue que dans le sang de la chair tranchée », ce que Giulia fait en tuant au soleil son père symbolique37. De Bataille encore, citons « L’Œil de Granero38 » giclant de sang car encorné par un taureau sous un soleil au zénith, et son texte « Soleil pourri39 » où il est écrit que le soleil regardé dans les yeux s’identifie à un homme qui égorge un taureau, comme dans le culte de Mithra. Tête de taureau, à laquelle Luca, déjà un peu Minotaure, s’apparente à bien des égards.

Nous l’avons dit, à la Renaissance, la pyramide géométrique de la perspective sort des yeux. La modernité inverse la direction. Or qu’obtient-on en retournant ainsi l’entonnoir perspectiviste ? Rien d’autre qu’un œil crevé, transpercé par la pointe de cet entonnoir40. Cette logique qui reconduit l’ambiente sur l’art naïf yougoslave et sur le surréalisme fraye vers une histoire de l’œil nouvelle, traumatique. Dans L’Occhio nel labirinto, le ou la traumatisé(e) est une femme bipolaire qui produit une vision névrotique, le labyrinthe, puis c’est un enfant autiste qui produit une autre image de guingois, de l’art naïf yougoslave.

À chaque fois, donc, le traumatisme se voit lié à un stéréotype de la folie. Les scénaristes du film semblent faire écho aux débats de l’époque. Depuis 1968, l’Italie est traversée de luttes contre l’autoritarisme, l’oppression, le monde des institutions. L’asile de fous est la synthèse de ces trois cadenas. En 1972, cela fait onze ans que Michel Foucault a publié la première édition de son Histoire de la folie, monument de lucidité sur la gouvernance carcérale, et un an que le psychiatre Franco Basaglia, influencé par la phénoménologie, travaille à émanciper ses patients de l’hôpital de Trieste. On les soigne par les arts dans des ateliers de peinture et de théâtre alors qu’auparavant ils étaient livrés aux électrochocs et à la camisole de force. Basaglia allait devenir le chef de file de l’« anti-psychiatrie » ou psychiatrie démocratique41. Quand Caiano et ses pairs rédigent le scénario, le mouvement est en train d’éclore. Il aboutira au crépuscule de la décade à la fermeture réformée des asiles. On les ouvrira un peu comme les artistes avaient ouvert l’œuvre d’art sous l’appel d’Umberto Eco (Opera aperta, 1962) en activant « un champ de relations42 » et acceptant la « discontinuité43 ».

À la fin de L’Occhio nel labirinto, Giulia nous apparaît en folle, pire, en esclave. Assise et vêtue d’une tunique rouge, jambes écartées, elle dessine des êtres micro-cellulaires sur papier. En fredonnant, elle trace au feutre rouge de maladroites circonvolutions. Franck l’interrompt de sa main de rustre, qui pend de la chaise longue, pour réclamer une bière. Il trinquera, mais un couteau dans le dos. Oui, les fous aussi peuvent faire la révolution. Car l’accès de folie de Giulia n’est pas consécutif à sa liberté mais à sa situation renouvelée d’aliénée.

De l’art de déséquilibrer à l’art de déséquilibré, du sens propre au sens figuré, tout n’est qu’une question d’accent. Chez Colombo, l’obliquité est une caricature du régime orthogonal. L’artiste donne au spectateur à habiter un espace impossible, interdit, même : la psyché du fou. De tout temps, l’art occidental a doté la folie de représentations obliques. C’est là une vieille construction culturelle. Délire, du latin delirium, signifie « sortir du sillon ». Folie vient de follere, « souffler » : c’est la « baudruche » qui va çà et là dans les airs, jamais en ligne droite. On parle d’un regard oblique à propos d’un regard aux intentions obscures. Le mot « pervers » est issu de per vetere signifiant tourner autour. On peut d’ailleurs « pervertir » une trajectoire. Ce qui est de travers renvoie à une humeur instable, bizarre. Un être « tordu » ou « dévoyé » est malsain. Dans L’Occhio nel labirinto, le villageois de Maracudi (celui qui sème Giulia dans un palazzo) a un strabisme. Or, n’est-il pas de coutume de faire loucher les individus étranges, vicieux et souffrants confondus ? À sa manière, Gianni Colombo met en scène une esthétique de la folie qui passe tant par la gymnastique délirante de ses ambienti que par leur atmosphère claustrophobe – un fou restant trop longtemps dans ce cube perspectif n’y verrait pas autre chose. En 1975, Colombo se fait ainsi photographier dans l’un de ses ambienti. Il vient à notre rencontre tel un fou en cage, l’œil rieur et le front luisant. Une ampoule éclaire violemment le corridor noir dont le réseau ligné fluorescent est désaxé par rapport aux orthogonales réelles. Ça ne file pas droit, dirait-on familièrement. Cette photographie ressemble par sa construction à un plan de One Week. Buster Keaton, dubitatif, y regarde sa maison déglinguée. Sa tête est inclinée à droite en sens inverse de la baraque qui penche à gauche. Or, il se trouve que ce photogramme, Colombo l’avait reproduit sur une feuille de papier millimétré (conservée à Milan à l’Archivio Gianni Colombo). À la règle, l’artiste avait prolongé les axes du bâtiment et relevé méticuleusement leurs angles, comme s’il avait cherché à rationnaliser la folie. Mais ce geste pseudo-savant est démenti par le résultat, obstinément fou. Les dessins préparatoires de l’artiste sont souvent chaotiques. Les axes du bâti entrecoupent les faisceaux de projecteurs de manière baroque, ou alors c’est un cube isométrique qui s’échappe de sa sévère géométrie, telle une boîte crânienne secouée par l’astre noir.

Pour l’opinion commune, le fou hallucine. En vérité, les neurologues sont unanimes44. Il est rare que l’univers du patient se déforme. À la rigueur, la fièvre ou la macropsie, le mal de Lewis Carroll, peuvent entraîner dilatation et régression spatiales. Mais en art tout est permis, et plus que jamais au cinéma. Au fond, Colombo a la démarche d’un réalisateur qui recourt à la distorsion pour mettre le spectateur dans la peau d’un névrosé. Ce n’est pas un hasard si au panthéon de ses films fétiches trône Le Cabinet du docteur Caligari. Car que fait Robert Wiene sinon nous introduire dans le cerveau d’un malade ? Contrairement à Giulia, Franz est cloîtré à l’asile. Nous comprendrons à la fin qu’il a fantasmé son docteur en meurtrier. Le halo concave de l’écran induit l’idée de champ de vision. Morbide et torturée, cette bulle subjective est toute de guingois, vacante tel un ambiente de Colombo. En 1945, Hitchcock donnait, à son tour, à habiter un espace impossible : la maison du docteur Edwardes45 – ou le cerveau d’un amnésique psychogène (encore un). La séquence du rêve de J. B. est un ambiente qui s’ignore, Salvador Dalí ayant structuré le décor de pentes et précipices. Gregory Peck y dévale au ralenti un carton-pâte nettement découpé tels les sols de Topoestesia. Quant au souvenir traumatique (des traces de ski dans la neige), il est ravivé par des dessins d’obliques, celui de rayures, ou d’une piscine tracée à la fourchette sur une nappe. Systématiquement, donc, le cinéaste qui veut filmer la folie penche le décor dans les termes esthétiques de l’avant-garde de son époque. L’expressionnisme pour Wiene, le surréalisme pour Hitchcock, et pour Caiano le cinétisme. Si l’œuvre de Colombo Topoestesia est fondamentalement un décor de cinéma, la conversion du médium ne nous importe ici que pour la révélation dont elle est l’agent. Dans un axe reliant la phénoménologie à la psychanalyse, et celle-ci à l’histoire des systèmes de pensée, Colombo met viscéralement en scène ce lieu commun qui fait regarder au fou le monde de biais. Dans l’œil de Michel Foucault, l’ambiente, qu’on ne saurait dépolitiser, nous fait comprendre à la manière du lapsus ou du gag burlesque que ce n’est jamais que nous autres qui regardons le fou de travers – en diagonale.

Pauline MARI est historienne de l’art contemporain, spécialiste des échanges esthétiques entre le cinéma et les autres arts. Elle est l’auteur de l’ouvrage Le Voyeur et l’Halluciné. Au cinéma avec l’op art, qui paraît aux Presses Universitaires de Rennes le 7 juin 2018.

Cet article a obtenu le premier prix de l’Apahau 2017, récompensant un article inédit proposé par un doctorant ou post-doctorant.

notes

- Le scénario est de Caiano, Antonio Saguera et Horst Hachler (également producteur). Franco Calabrese (Los amigos, 1973) et Otto Pischinger sont à la direction artistique. Jolanda Benvenuti est au montage. Giovanni Ciarlo est le chef opérateur. Les effets spéciaux sont signés De Rossi Sforza. La pellicule, Eastmancolor.

- Quelques exemples : Target with Four Faces(Johns, 1955), C-142 (Tadasky, 1965), Du jaune au violet (Morellet, 1956), Série 15-13 (Le Parc, 1970).

- Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, 1961.

- Les deux groupes participent à Nove Tendencije(Nouvelles Tendances) qui ouvre en août à la Galerija Suvremene Umjetnosti de Zagreb en 1961. L’année suivante, le GRAV accueille le Gruppo T dans son atelier de la rue Beautreillis pour une première réunion de leur groupe Nouvelle Tendance formé avec le Gruppo N de Padoue et ZERO (Düsseldorf). Toujours en 1962, ils exposent à l’espace Olivetti de Milan.

- Il s’agit du sous-titre français. En voici la traduction éditée : « Un labyrinthe est une demeure faite à dessein pour confondre les hommes ; son architecture, prodigue en symétries, est orientée à cette intention », Œuvres complètes. I, trad. de l’espagnol par Paul Bénichou, Sylvia Bénichou-Roubaud, Jean Pierre Bernès, Roger Caillois et al., Paris, Gallimard, 2010, p. 568.

- Ibid., p. 567.

- L’expression est de l’artiste. Voir son texte publié en français dans Gianni Colombo, cat. exp., Rome, galerie L’Attico, 1967, n. p.

- Voir A. Pierre, « De l’instabilité. Perception visuelle/corporelle de l’espace dans l’environnement cinétique », Les Cahiers du Mnam, n° 78, hiver 2001-2002, p. 41-69.

- Ibid., p. 60.

- C’est le titre français du film.

- Berti et al., Amore mio (cat. exposition : Montepulciano, 1970), Florence, Centro Di, 1970. L’accrochage comprenait des travaux de Getulio Alviani, Achille Bonito Oliva, Mario Ceroli, Luciano Fabro, Paolo Scheggi et Michelangelo Pistoletto.

- Le photogramme est difficile à identifier. Je remercie Jean-Michel Frodon pour son expertise complémentaire.

- Entretien réalisé à Milan, le 15 juin 2014.

- Enquête sur la sexualité, film documentaire présenté au festival de Locarno. Pasolini s’essaie au cinéma-vérité et se lance dans un grand sondage auprès des classes sociales de l’Italie du nord et du sud.

- « Ogni piccolo spostamento obiettivo si converte in una grande modificazione di dimensione» [traduit par nos soins], texte sans date de Cesare Musatti, Scritti sul cinema, recueil d’écrits, Turin, Testo e immagine, 2000, p. 30.

- D’après la carte que déplie Giulia à une station-service, mais le plan est trop court pour en être certain. Le village est imaginaire.

- Cette fascination fut réactivée par Xavier Veilhan dans son récent Vent moderne(2015), film en HD, noir et blanc, 27 min, tourné à la Villa Noailles et projeté le 27 novembre 2016 au Centre Pompidou dans le cadre de « L’Exposition d’un film # 2 » sous la direction de Philippe-Alain Michaud et Mathieu Copeland.

- Hitchcock /Truffaut[1983], édition définitive, Paris, Ramsay, 1984, p. 137.

- Voir G. Colombo, [Sans titre], manuscrit non daté et non paginé. Mes sincères remerciements à Marco Scotini, directeur de l’Archivio Gianni Colombo, qui m’a fait parvenir à titre exceptionnel une copie de ce document.

- Colombo, « Oggi a noi può apparire leggermente romantica o perlomeno ingenua una simile concezione antiformale». En français : « Aujourd’hui il peut nous apparaître légèrement romantique ou du moins naïf par sa concession à l’anti-formel », ibid.

- « […] se nelle tele di De Chirico vi é l’attesa per una apparizione di fantasmi in una di Max Ernst i fantasmi si presentano in persona», ibid.

- Il s’agit de First Papers of Surrealismorganisé en 1942 par André Breton.

- Voir S. Bann, « Un retour de l’art au jardin. Autour de quelques labyrinthes modernes et postmodernes », dans Jardin comme labyrinthe du monde : métamorphoses d’un imaginaire de la Renaissance à nos jours, actes de journée d’étude, Paris, Louvre, 24 mai 2007, Paris, PUPS, 2008, p. 199-215. Bann ne mentionne pas le Gruppo T.

- Ovide, « Le Minotaure et le Labyrinthe », dans Les Métamorphoses, livre VIII, 132-156, trad. du latin par Georges Lafaye, Paris, Gallimard, coll. « folio classique », 1992, p. 260.

- Voir les écrits de l’artiste réunis et traduits en anglais dans Gianni Colombo (1937-1993) : Italia no zenei bijutsu-idou suru kukan(cat. exposition : Tokyo, 1999), Tokyo, Sogetsu Art Museum, 1999, n. p.

- Sur le flicker filmet son esthétique, lire Philippe-Alain Michaud, « Flicker, le ruban instable », Les Cahiers du Mnam, n° 94, hiver 2005-2006, p. 88-95.

- Voir F. A. Yates, L’Art de la mémoire, trad. de l’anglais par Daniel Arasse, Paris, Gallimard, 1987.

- De oratore, II, IXXXVII, 357 ; cité par F. A. Yates, ibid., p. 16.

- Un film d’horreur aurait amplement fait l’affaire : « […] si nous enlaidissons [les images] d’une façon ou d’une autre, en introduisant par exemple une personne tachée de sang, souillée de boue ou couverte de peinture rouge de façon à ce que l’aspect en soit le plus frappant », L’Ad Herennium, III ; cité par F. A. Yates, , p. 22.

- Ibid., p. 19. De même, Robert Fludd préconisait l’usage de colonnes différentes, ibid., p. 357.

- Voir L. B. Alberti, La Peinture[1435], texte latin, traduction française, version italienne, édition de Thomas Golsenne et Bertrand Prévost revue par Yves Hersant, Paris, Seuil, 2004, p. 45-55.

- Descartes, Le Dioptrique, « Discours I », Adam et Tannery, p. 84 ; repris par M. Merleau-Ponty dans L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964, coll. « Folio/ Essais », p. 37.

- Cité par Merleau-Ponty, ibid., p. 22.

- Cité par Charbonnier, Le Monologue du peintre, Paris, Julliard, 1959, p. 34 ; repris par Merleau-Ponty, ibid., p. 30.

- Lacan, Le Séminaire. Livre IX. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 82 ; cité par D. Ottinger, « Éros perspectiviste. La perspective inversée dans la peinture de David Hockney », dans D. Ottinger (dir.), David Hockney : espace-paysage(cat. exposition : Paris, 1999) Paris, Centre Georges Pompidou, 1998, p. 25.

- Bataille, « L’Œil pinéal », dans Écrits posthumes, 1922-1940, Œuvres complètes, tome II, 1970, Paris, Gallimard, p. 21.

- C’était, comme par hasard, le projet d’Hitchcock dans Spellbound: « J’aurais voulu tourner les rêves de Dalí en extérieurs afin que tout soit inondé de soleil et devienne terriblement aigu, mais on m’a refusé cela et j’ai dû tourner en studio », Hitchcock /Truffaut, p. 137.

- Bataille, Histoire de l’œil[1928], Paris, Gallimard, 1993, p. 79.

- Bataille, « Soleil pourri », Documents, 1930, n° 3, p. 173.

- Sur l’œil percé dans l’art moderne, lire Jean Clair, « La Pointe à l’œil », Cahiers du Mnam, 1983-1984, n° 11, Paris, Centre Georges Pompidou, p. 71.

- Lire F. Basaglia (dir.), L’Institution en négation[1968], trad. de l’italien par Louis Bonalumi, Paris, Seuil, 1970. Je remercie vivement le docteur Alain Payen, psychiatre chez Air France, de m’avoir indiqué ce livre.

- Eco, L’Œuvre ouverte[1962], Paris, Seuil, 1965, p. 34.

- Ibid., p. 30 (en italique).

- Mes remerciements les plus chaleureux à Bernard Croisile, chef du service de neuropsychologie à l’Hôpital neurologique de Lyon et auteur de Tout sur la mémoire(Paris, O. Jacob, 2008), qui a répondu à mes nombreuses questions. Je remercie également Gilles Fénelon, neurologue à l’Hôpital Henri-Mondor de Créteil, ainsi que Vincent Étienne Brissaud, neurologue en cabinet privé à Paris.

- Le film fait l’objet d’un essai. Musatti se livre sur ses propres névroses et celles de la profession. Il revient sur la syncope d’un ami psychiatre milanais survenue dans la salle de cinéma de Spellbound. Il comprit plus tard que le suicide du meurtrier avait dû faire écho au vécu de son collègue, le film « racontant les tribulations d’un médecin se voyant supplanter à la tête d’une clinique psychiatrique par un autre praticien nommé directeur ». L’auteur précise qu’un film « peut être indirectement à l’origine d’un mécanisme psychopathologique. Et il peut aller jusqu’à provoquer directement un symptôme névrotique de type hystérique », Musatti au miroir[1987], trad. de l’italien par Anne Guglielmetti, Paris, Buchet-Chastel, 1988, p. 73 et 74.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.