Posté par apahau, le 10 mars 2015;

- Date et lieu du séminaire : 1er avril 2015, Paris, Sciences Po

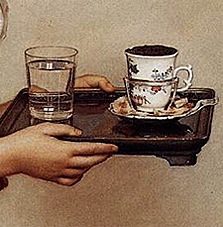

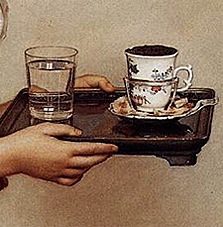

L’Histoire des choses banales est en 1997 le résultat d’un double mouvement de recherches. Personnel, il est à replacer dans une réflexion commencée avec le Peuple de Paris en 1981, qui s’efforce de redonner vie à l’Histoire sociale urbaine. Collectif, c’est un moyen de contribuer à l’Histoire économique délaissée en partie dans le champ français et de collaborer aux interrogations qui mobilisent les historiens européens (J.-C. Perrot, E. Ferrone, J. Brewer, par exemple) sur la compréhension de la naissance des économies de consommation et de commercialisation dominantes. Notre culture a définitivement banalisé l’objet et oublié ce que pouvait être son rôle dans les cultures de . . . → En lire plus L’Histoire des choses banales est en 1997 le résultat d’un double mouvement de recherches. Personnel, il est à replacer dans une réflexion commencée avec le Peuple de Paris en 1981, qui s’efforce de redonner vie à l’Histoire sociale urbaine. Collectif, c’est un moyen de contribuer à l’Histoire économique délaissée en partie dans le champ français et de collaborer aux interrogations qui mobilisent les historiens européens (J.-C. Perrot, E. Ferrone, J. Brewer, par exemple) sur la compréhension de la naissance des économies de consommation et de commercialisation dominantes. Notre culture a définitivement banalisé l’objet et oublié ce que pouvait être son rôle dans les cultures de . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 16 janvier 2015;

- Date et lieu du colloque : 17-19 juin 2015, Paris, Ecole du Louvre.

- Date limite : 15 février 2015

« Tirer des collections, pour l’instruction du public, l’enseignement qu’elles renferment et […] former les conservateurs, les missionnaires et les fouilleurs […]. », tel était le dessein de l’École du Louvre lors de sa fondation en 1882. Parmi les disciplines majoritairement archéologiques que l’institution se propose dans un premier temps d’enseigner, l’égyptologie figure en bonne place et les collections du Louvre servent de support à l’apprentissage de cette discipline. « Tirer des collections, pour l’instruction du public, l’enseignement qu’elles renferment et […] former les conservateurs, les missionnaires et les fouilleurs […]. », tel était le dessein de l’École du Louvre lors de sa fondation en 1882. Parmi les disciplines majoritairement archéologiques que l’institution se propose dans un premier temps d’enseigner, l’égyptologie figure en bonne place et les collections du Louvre servent de support à l’apprentissage de cette discipline.

C’est cette tradition, toujours vivante, qui nourrit le propos de ce colloque ; il vise à mettre en lien les différentes recherches, universitaires et muséales, qui privilégient « l’objet » comme support de leurs études ainsi que . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 9 novembre 2014;

- Date limite : 15 décembre 2014

- Date et lieu du colloque : 14 –17 octobre 2015, Bordeaux,

Le Conseil scientifique du Centre des Mondes Modernes et Contemporains (CEMMC-Bordeaux-Montaigne) a décidé de monter un colloque terminal sur la culture matérielle, car c’est une thématique fédérative qui peut concerner tous nos axes de recherche. Les villes portuaires, par définition cosmopolites et donc métissées, présentent une culture matérielle spécifique avec notamment l’arrivée de produits étrangers voire exotiques, l’établissement de communautés étrangères apportant avec elles d’autres habitudes de consommation, le brassage permanent des cultures. La culture matérielle est utile à l’étude des pouvoirs, notamment dans le domaine des représentations. Enfin, c’est un des critères majeurs . . . → En lire plus Le Conseil scientifique du Centre des Mondes Modernes et Contemporains (CEMMC-Bordeaux-Montaigne) a décidé de monter un colloque terminal sur la culture matérielle, car c’est une thématique fédérative qui peut concerner tous nos axes de recherche. Les villes portuaires, par définition cosmopolites et donc métissées, présentent une culture matérielle spécifique avec notamment l’arrivée de produits étrangers voire exotiques, l’établissement de communautés étrangères apportant avec elles d’autres habitudes de consommation, le brassage permanent des cultures. La culture matérielle est utile à l’étude des pouvoirs, notamment dans le domaine des représentations. Enfin, c’est un des critères majeurs . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 31 octobre 2014;

- Date et lieu de la conférence : 19 novembre 2014, Paris, Sciences PO

Les artistes sont parmi les premiers à prendre au sérieux les choses, non pas comme avant tout inférieures, mais douées de charme, de sens et de facultés propres à donner matière à penser, à croire, à rêver. En les abandonnant à leur circulation, ils ont confié aux collectionneurs et aux musées le soin de classer leurs représentations. Or, il n’y a pas de «sujet» plus déstabilisant que les choses, qui ne vienne plus efficacement mettre en cause les catégories les plus assurées. Les artistes sont parmi les premiers à prendre au sérieux les choses, non pas comme avant tout inférieures, mais douées de charme, de sens et de facultés propres à donner matière à penser, à croire, à rêver. En les abandonnant à leur circulation, ils ont confié aux collectionneurs et aux musées le soin de classer leurs représentations. Or, il n’y a pas de «sujet» plus déstabilisant que les choses, qui ne vienne plus efficacement mettre en cause les catégories les plus assurées.

C’est aussi le constat des sciences humaines et sociales qui ont depuis longtemps considéré ces choses comme des objets complexes, dignes de «biographies» (IgorKopytoff, . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

L’Histoire des choses banales est en 1997 le résultat d’un double mouvement de recherches. Personnel, il est à replacer dans une réflexion commencée avec le Peuple de Paris en 1981, qui s’efforce de redonner vie à l’Histoire sociale urbaine. Collectif, c’est un moyen de contribuer à l’Histoire économique délaissée en partie dans le champ français et de collaborer aux interrogations qui mobilisent les historiens européens (J.-C. Perrot, E. Ferrone, J. Brewer, par exemple) sur la compréhension de la naissance des économies de consommation et de commercialisation dominantes. Notre culture a définitivement banalisé l’objet et oublié ce que pouvait être son rôle dans les cultures de . . . → En lire plus

L’Histoire des choses banales est en 1997 le résultat d’un double mouvement de recherches. Personnel, il est à replacer dans une réflexion commencée avec le Peuple de Paris en 1981, qui s’efforce de redonner vie à l’Histoire sociale urbaine. Collectif, c’est un moyen de contribuer à l’Histoire économique délaissée en partie dans le champ français et de collaborer aux interrogations qui mobilisent les historiens européens (J.-C. Perrot, E. Ferrone, J. Brewer, par exemple) sur la compréhension de la naissance des économies de consommation et de commercialisation dominantes. Notre culture a définitivement banalisé l’objet et oublié ce que pouvait être son rôle dans les cultures de . . . → En lire plus