Posté par Carole Rabiller, le 18 mars 2015;

- Date et lieu de la journée d'étude : samedi 11 avril 2015, Paris, Centre André Chastel, INHA

« Jésus contre le Christ ? », cette formule permettrait de résumer les paradoxes des XIXe et XXe siècles à l’égard de la question religieuse. À mesure que le germe rationaliste, semé par les Lumières, tend à désacraliser la figure christique, Jésus refiguré par les théologiens, les penseurs, les écrivains et les artistes, à leur image et à l’image de leur siècle, exerce sur l’Europe intellectuelle une force d’attraction redoublée. Dans ce climat général complexe, rationaliste mais spirituel, historiciste mais mystique, positiviste mais religieux, nous comprenons que l’imagerie christique, en dehors du simple fait religieux, ne décline pas, mais évolue sous le signe de l’hybridation, du détournement, voire de la « survivance ».

Cette journée d’étude se propose d’analyser l’ensemble de ces « refigurations », et de définir comment les . . . → En lire plus

Posté par Carole Rabiller, le 18 novembre 2014;

- Date limite : 31 janvier 2015

- Date et lieu de la journée d'étude : 11 avril 2015, Institut national d’histoire de l’art (INHA), Paris.

« Jésus contre le Christ ? », cette formule permettrait de résumer les paradoxes des XIXe et XXe siècles à l’égard de la question religieuse. À mesure que le germe rationaliste, semé par les Lumières, tend à désacraliser la figure christique, Jésus refiguré par les théologiens, les penseurs, les écrivains et les artistes, à leur image et à l’image de leur siècle, exerce sur l’Europe intellectuelle une force d’attraction redoublée. Dans ce climat général complexe, rationaliste mais spirituel, historiciste mais mystique, positiviste mais religieux, nous comprenons que l’imagerie christique, en dehors du simple fait religieux, ne décline pas, mais évolue sous le signe de . . . → En lire plus « Jésus contre le Christ ? », cette formule permettrait de résumer les paradoxes des XIXe et XXe siècles à l’égard de la question religieuse. À mesure que le germe rationaliste, semé par les Lumières, tend à désacraliser la figure christique, Jésus refiguré par les théologiens, les penseurs, les écrivains et les artistes, à leur image et à l’image de leur siècle, exerce sur l’Europe intellectuelle une force d’attraction redoublée. Dans ce climat général complexe, rationaliste mais spirituel, historiciste mais mystique, positiviste mais religieux, nous comprenons que l’imagerie christique, en dehors du simple fait religieux, ne décline pas, mais évolue sous le signe de . . . → En lire plus

Posté par Carole Rabiller, le 12 juin 2014;

- Date limite : 15 juillet 2014

- Date et lieu de la journée d'étude : 18 septembre 2014, Institut national d'histoire de l'art (2 Rue Vivienne, 75002 Paris), salle Jullian (1er étage)

Dennis Adams, Malraux’s Shoes, 2012 Vidéo 42 minutes Courtesy of the artist & Gallery Gabrielle Maubrie, Paris.

L’art de composer une thèse… face aux grandes figures de l’histoire de l’art

Comme point d’orgue du Séminaire Doctoral Commun Paris 1/Paris IV, l’équipe organisatrice propose une journée d’étude qui reprend en le poursuivant le thème abordé en 2013/2014. Il s’agit d’envisager L’art de composer une thèse… dans son rapport aux grandes figures de l’histoire de l’art ainsi que la méthodologie qu’engage notre position . . . → En lire plus

Posté par Carole Rabiller, le 20 novembre 2013;

- Date limite : 31 janvier 2014.

- Date et lieu de la journée d'étude : 18-19 avril 2014, Institut national d’histoire de l’art (INHA), Paris.

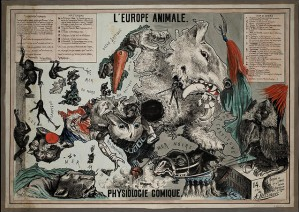

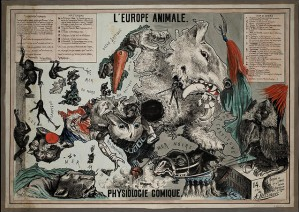

CRITIQUE D’ART ET NATIONALISME

Regards français sur l’art européen au XIXe siècle.

La critique est, en histoire de l’art, l’un des miroirs identitaires d’une nation, une conséquence d’un héritage façonné par les codes sociaux et culturels d’un pays. Elle repose sur des conventions qui lui sont propres, admises et acceptées, consciemment ou non, par ses auteurs et son public. Les textes de critique d’art français apprennent par conséquent tout autant sur la culture de l’observateur que sur celle de l’observé. La critique est, en histoire de l’art, l’un des miroirs identitaires d’une nation, une conséquence d’un héritage façonné par les codes sociaux et culturels d’un pays. Elle repose sur des conventions qui lui sont propres, admises et acceptées, consciemment ou non, par ses auteurs et son public. Les textes de critique d’art français apprennent par conséquent tout autant sur la culture de l’observateur que sur celle de l’observé.

Cette journée d’étude vise ainsi à révéler les dimensions anthropologiques et politiques de la critique d’art française du XIXe siècle. Il s’agira d’appréhender le discours sur l’art comme participation à la . . . → En lire plus

Posté par Carole Rabiller, le 14 octobre 2013;

Appel à communications du Séminaire Commun Paris 1 / Paris IV :

DES PLEINS, DES VIDES

L’art de composer une thèse

Pour sa 5ème année, le Séminaire Doctoral Commun s’articule autour de la problématique des pleins et des vides afin de questionner l’art de composer une thèse. Élaborer une méthodologie revient à faire des choix, délibérés ou imposés par des contraintes propres à chaque sujet : une historiographie fournie ou inexistante, des archives complètes ou lacunaires, un corpus large ou restreint, un contexte théorique circonscrit ou transdisciplinaire…

Évoquant les règles de composition classique, cette dualité imaginaire – des pleins et des vides – nous permet . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|