Journées d’étude : «Ville désirable / ville désirée : construire les imaginaires urbains par le visuel (XVIIIe-XXIe) » (Lyon, 10-11 juin 2025)

Journées d’étude : «Ville désirable / ville désirée : construire les imaginaires urbains par le visuel (XVIIIe-XXIe) » (Lyon, 10-11 juin 2025)

Résumé

Les journées d’étude « Ville désirable / ville désirée : construire les imaginaires urbains par le visuel

(XVIIIe-XXIe) », placent la notion de désir, jusqu’ici particulièrement investie par les études psychologiques et

psychanalytiques, au cœur des interactions entre la ville et ses images. L’idée d’absence, de manque, ou d’envie

à laquelle renvoie cette notion permet de relire et réinterpréter certaines productions visuelles urbaines

produites entre le XVIIIème et le XXIème siècles. Si certains travaux notamment en géographie se sont intéressés

à l’attractivité (Michel Lussault) ou à l’amabilité des villes (Denis Martouzet), ces journées d’étude permettront

d’étudier d’autres dynamiques à l’œuvre au regard de la notion de désir. Qu’il s’agisse de portraits de ville

(André Corboz, David Martens), des images du tourisme (Marie-Eve Bouillon, Valérie Perlès, Anne Reverseau),

de projections de villes du futur (Marie-Madeleine Ozdoba) que nous disent les visuels dans leur rôle

d’intermédiation avec la ville ? Quel rôle ces images jouent-elles dans la lecture de la ville ? Quelles sont les

orientations politiques, sociales, économiques des producteurs et que nous révèlent les médias employés en

termes d’intentions ? Pouvons-nous parler d’une recherche de désirabilité urbaine dans une pratique de la mise

en scène du territoire ? A partir de sources visuelles variées, les journées d’étude entendent donc historiciser les

relations complexes qui existent entre réception d’une image et production d’un désir, et ainsi contribuer à une

histoire culturelle, sociale et visuelle de la ville.

Argumentaire et axes

Les images sont au centre des relations, historiques et contemporaines que nous entretenons avec la ville.

Elles encadrent et médiatisent nos souvenirs, nos expériences, nos projections. Si leur composition répond à des

critères contemporains, la production visuelle d’un désir de ville et d’une ville désirable possède des ramifications

historiques que ces journées d’étude entendent analyser.

Ces journées d’étude s’inscrivent dans un champ riche et diversifié, celui de la représentation

architecturale et urbaine, de l’époque moderne à l’époque contemporaine. Elles s’appuient sur des recherches

qui abordent cette thématique sous différents angles, qu’il s’agisse des médiums – peintures, gravures,

photographies (Giovanni Fanelli, Barbara Mazza, Jean-Philippe Garric, Jean-Michel Leniaud, Daniel Rabreau)

ou des questions de visibilité et de perception (Jean-François Coulais, Ola Söderström). Au-delà de l’histoire de

l’art, d’autres sciences humaines et sociales se sont intéressées aux questions de mise en image et de visibilité des

villes. Face aux travaux portant sur les notions d’attractivité (Michel Lussault, Thierry Paquot), d’amabilité

(Denis Martouzet), de promesse (André Gunthert), de storytelling (Federico Ferrari), de city branding (Alberto

Vanolo) ou encore d’imaginabilité (Kevin Lynch), la notion de désir reste en grande partie absente des théories

de la représentation urbaine. Plusieurs recherches en géographie et en urbanisme ont étudié la production

d’identités visuelles urbaines, les dimensions affectives de la relation à la ville, les qualités promotionnelles des

images, mais peu abordent les enjeux de désir et de désirabilité, notamment dans une perspective visuelle.

Ces deux notions, désir et désirabilité (notamment sociale), ont été largement investies par les études

psychanalytiques et psychologiques (Jacques Lacan, Sigmund Freud, Allen L. Edwards). La notion de « désir »

renvoie, entre autres significations, à une absence, à un manque (Platon). Selon Michela Marzano, « le désir peut

naître uniquement parce que quelqu’un pense pouvoir combler, par un objet spécifique, la « faille » qui l’habite

». En ce sens, quel rôle l’image joue-t-elle dans la création ou dans la compensation de cette dite « faille » ?

Considérant le potentiel heuristique de ces concepts, nous suggérons de les employer afin d’évaluer leur

pertinence et leur prégnance au regard des cultures visuelles (William John Thomas Mitchell, Laura Mulvey,

Maxime Boidy) et, plus spécifiquement ici, de la représentation urbaine. Il ne s’agit pas de remettre en question

la définition du désir ou de la désirabilité sociale, mais de les réinvestir pour envisager les études urbaines à

nouveau frais. Nous supposons que la ville peut être objet de désir, mais qu’il est nécessaire d’analyser ce qui

participe à construire son caractère désirable, et de s’arrêter plus précisément sur le rôle que joue l’image dans

ce phénomène. Nous proposons de réinterroger la place de l’image urbaine, à la croisée de l’histoire des

sensibilités, de l’histoire de l’art et de l’histoire des villes.

Interroger la place des images dans un processus de désirabilité urbaine implique de s’intéresser d’une

part à leurs destinataires, d’autre part à leurs créateurs. À qui s’adressent ces représentations ? Par qui ont-elles

été produites ou voulues et dans quel contexte ? Dans quelle mesure le destinataire est-il pris en compte dans le

processus de création ? Comment les images de villes sont-elles effectivement reçues par les habitant-es, les

artistes ou les voyageurs ? Peut-on mesurer leur efficacité sur le désir de déplacement ? Plus encore, comment

les mécanismes visuels qui invitent au désir urbain participent, en retour, à la fabrique d’une ville désirable ?

Il s’agit donc de penser la ville non pas directement selon ses usages, mais selon ses représentations ;

comment elle est saisie, produite et reçue. En s’intéressant à une variété de médiums, nous cherchons à

interroger sur le temps long les manières dont la ville est envisagée en tant qu’objet de désir. Vues d’optiques,

dessins d’architectes, photographies touristiques, rendus architecturaux, panoramas circulaires, cartes et

maquettes : autant de sources possibles qui soulignent l’épaisseur de la culture visuelle urbaine. En s’appuyant

sur des corpus iconographiques produits du XVIIIe au XXIe siècle en Europe, les propositions de communication

pourront mettre en valeur les processus de production, de construction et de circulation d’images de villes

désirables. Interroger ces modalités permettra, dans le même temps, de mettre en lumière les aspects politiques,

économiques et sociaux à l’œuvre derrière les imaginaires de la ville désirée ou désirable.

Les propositions peuvent relever de différents champs disciplinaires tels que l’histoire de l’art, l’architecture,

l’urbanisme, la géographie, l’information-communication.

Sans exclure d’autres approches, les contributions pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants :

Axe 1 : Aux origines des images : les producteurs de la désirabilité urbaine

Une attention particulière sera donnée aux producteurs et productrices d’images : architectes, photographes,

dessinateurs, designers graphistes, maquettistes, cartographes, mais aussi éditeurs, marchands, diplomates ou

personnalités politiques. Quelles étaient leurs attentes, motivations et considérations derrière leurs réalisations

? Quelles sont les sources pour documenter sur le temps long la construction de la désirabilité urbaine au cœur

de ces images ? Comment la représentation des manifestations urbaines, des créations architecturales, qu’elles

soient réelles, fictives ou idéalisées, ou encore des conditions climatiques, est-elle orchestrée ? Quels artistes ou

commanditaires œuvrent à conférer une forme d’attractivité à ces villes ? Comment la fabrication varie-t-elle en

fonction des publics visés ? Plutôt que de simplement documenter la ville, ces images contribuent à sa narration

et à sa promotion ; l’analyse de leur élaboration permettra d’explorer le rôle et les intentions de chaque acteur

impliqué dans la fabrication de ces images.

Axe 2 : Supports, médias, matérialités : circulations de la désirabilité

Les producteurs et commanditaires d’images s’appuient sur des canaux de circulation pour faire de la ville un

espace désiré. En s’intéressant à la presse, aux livres photo, à la télévision ou encore aux réseaux numériques,

ce sont d’une part les méthodes de mise en scène de l’image et d’autre part les récepteurs potentiels de ces

visuels qui apparaissent en substrat. En quoi les médias employés pour la diffusion de ces visuels orientent-ils

l’adresse et le message énoncé ? Dans quelle mesure les supports employés forment-ils un contexte d’énonciation

qui contribuerait à fournir une lecture spécifique de l’espace urbain ? Pouvons-nous identifier des ruptures ou

des permanences dans les façons de médiatiser la désirabilité urbaine ? Les propositions pourront s’intéresser à

l’intermédialité des images urbaines, à partir de cas où la ville est représentée au travers de différents médias. Il

pourra ici être question de diffusion et de mise en circulation de visuels urbains analogues et des objectifs visés

par la démultiplication des médias employés. Ces phénomènes de diffusion médiatique pourront aussi être

étudiés dans une perspective géographique, par exemple à partir d’études de cas de circulations de l’image d’une

ville à travers l’Europe.

Axe 3 : Les images du voyage, paradigmes de la ville désirable ?

Dans quelle mesure l’industrie touristique, avec ses impératifs économiques et dans ses usages politiques, a-telle contribué à forger le canon de la ville désirable ? Les questions de la production de la norme et du stéréotype

sont au cœur des espaces médiatiques du voyage et du tourisme. Promouvoir une ville désirable passe-t-il

nécessairement par le recours à certains clichés urbains fédérateurs (Anne Reverseau) ? Est-il possible d’en établir

une généalogie ? Au-delà des motifs mobilisés par les images touristiques, nous souhaitons nous pencher sur les

manières de donner à voir, c’est-à-dire sur les stratégies, les codes et les processus éditoriaux. Les progrès des

techniques de l’estampe et l’intérêt pour les villes ont entraîné une multiplication des gravures et lithographies,

façonnant les imaginaires géographiques. Plus tard, les travaux de Marie-Eve Bouillon soulignent la proximité

entre le développement des industries photographiques et touristiques, montrant comment les nouvelles

possibilités techniques induites par la photographie ont produit des manières de vendre des destinations, de

susciter le désir pour des espaces. Les relations entre possibilités techniques, normes éditoriales et imaginaires

visuels seront ainsi explorées.

Axe 4 : Images du futur : la désirabilité au cœur du projet urbain

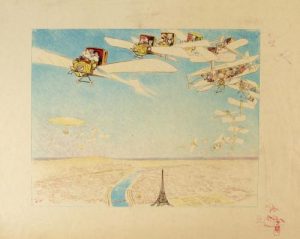

Les illustrations d’Albert Robida, l’œuvre d’Antonio Sant’Elia, les créations d’Archigram ou les images du

mouvement solarpunk comme celles du projet Utopia 2048, s’inscrivent dans une pratique de projection de

villes possibles. Au-delà de l’aspect utopique ou prospectif de ces productions, elles sollicitent un imaginaire

(Paul Ricoeur) saisissable par leurs contemporains et supposent d’autres manières de penser, de créer, de

produire mais aussi de vivre la ville. La codification employée au sein des images révèle certaines attentes, voire

suscite certains espoirs auxquels les projets d’urbanisme pourraient répondre. Les propositions pourront ainsi

interroger le rôle de l’image de la ville en tant que véhicule d’imaginaires et ainsi lier l’image, qu’elle soit

fictionnelle ou de projet, à son contexte et à ses problématiques contemporaines. À partir d’images de projets,

construits ou non, il s’agira d’interroger la manière dont ces sources proposent une ville désirable et de mesurer

leur efficacité, ou au contraire, leur stérilité.

Modalités de soumission et consignes

Les propositions de communication ne doivent pas excéder 3000 signes (espaces compris) et doivent être

accompagnées d’une courte biographie précisant le rattachement institutionnel des participant.e.s. Merci de

préciser à quel(s) axes(s) de l’appel votre proposition s’intègre. Elles sont à envoyer avant le 31 janvier

2025 à l’adresse mail : villedesirable@gmail.com.

Une notification aux candidat.e.s les informant de la décision des organisateurs sera adressée fin février 2025.

Les journées d’études se dérouleront les 10 et 11 juin 2025 à Lyon. Les communications d’une durée de 20

minutes seront suivies d’échanges avec la salle.

Comité d’organisation et de sélection des propositions : Marie Blanc (LARHRA / UGA), Johanna Daniel

(LARHRA / Université Lyon 2), Loïc Sagnard (LARHRA / Université Lyon 2), Hugo Tardy (Framespa,

Université Toulouse Jean Jaurès).

Bibliographie indicative

Patrick Baudry, Thierry Paquot (éd.), L’urbain et ses imaginaires, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme

d’Aquitaine, coll. « Politiques urbaines », 2003.

Maxime Boidy, « Signification, pouvoir, désir » dans Les études visuelles, Saint-Denis, France, Presses

universitaires de Vincennes, 2017, p. 101-119.

Marie-Ève Bouillon, « Photographes et opérateurs : Le travail des Neurdein frères (1863-1918) », dans Mil neuf

cent, Revue d’histoire intellectuelle, n°36, p. 95-114, 2018, [en ligne].

Marie-Ève Bouillon, Laureline Meizel, « Derrière l’image. Pour une histoire sociale et culturelle des productrices

et producteurs de photographies » dans Photographica n°4, Paris, Editions de la Sorbonne, 2022.

Marie-Ève Bouillon, Valérie Perlès (dir.), Nouvelles du paradis : la carte postale de vacances, catalogue d’exposition

(Paris, Musée de la Poste, 6 septembre 2023-18 mars 2024), Paris : Éditions Loco, 2023.

Pauline Chougnet, Jean-Philippe Garric, La ligne et l’ombre : dessins d’architectes XVIeme-XIXeme siècle, Paris : BnF

Editions, 2020.

Jean-Louis Cohen, Formes urbaines en mouvement : l’architecture et l’interurbanité, Cours au collège de France, Paris, 2021.

André Corboz, « Petite typologie de l’image urbaine », dans De la ville au patrimoine urbain. Histoires de forme et de

sens, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 89-117.

Jean-François Coulais, Images virtuelles et horizons du regard : visibilités calculées dans l’histoire des représentations, Genève, MétisPresses, 2015.

Benoit Faye, Claude Lacour, « Identité urbaine, question d’images », Revue d’Économie Régionale & Urbaine [en

ligne], no 5, Paris, 2020, p. 803-827, [en ligne].

Giovanni Fanelli, Barbara Mazza, Histoire de la photographie d’architecture, Lausanne, Suisse, Presses

polytechniques et universitaires romandes, 2016.

Federico Ferrari (dir.), La fabrique des images : l’architecture à l’ère postmoderne, Gollion, Infolio éditions, 2017.

André Gunthert, « Entre performance et contrat, la promesse des images d’architecture », dans Alessia de Biase,

Pierre Chabard (dir.), Représenter : objets, outils, processus, actes des 4èmes rencontres doctorales en architecture

et paysage, Paris, France, Éditions de la Villette, 2020.

Michel Lussault, « Image », dans Jacques Lévy, Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace

des sociétés, Paris : Belin, 2013.

Kevin Lynch, L’image de la cité (1960), trad. fr. (Marie-Françoise Vénard et Jean-Louis Vénard), Paris : Dunod,

1998.

David Martens, « Portraits phototextuels de pays. Jalons pour l’identification d’un genre méconnu »,

Communication & langages, 2019/4 N° 202, 2019, p.3-24, [en ligne].

Denis Martouzet (dir.), Ville aimable, Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2014.

Michela Marzano, « Le désir : un équilibre instable entre manque et puissance » dans Analyse Freudienne Presse [en

ligne], n°15, 2007, [en ligne].

Marie-Madeleine Ozdoba « La mise en paysage du Front de Seine : de la ville du futur à la ville durable (1960-

2010) », dans Articulo – Journal of Urban Research, Special issue 4, 2013, [en ligne].

Thierry Paquot, « Qu’est-ce que représenter les villes et l’urbain ? », dans Jean-Pierre Augustin, Michel Favory

(éd.), 50 questions à la ville : Comment penser et agir sur la ville (autour de Jean Dumas), Pessac : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, coll. « Politiques urbaines », 2010.

Anne Reverseau, « Incontournables clichés : Reprise iconographique des photographies de pays dans les années

1930 », dans Image & Narrative, vol. 22, no 2, p. 58-70, 2021, [en ligne].

Paul Ricoeur, L’Imagination, Cours à l’Université de Chicago (1975), trad. fr. (Jean-Luc Amalric), Paris : Seuil,

2024.

Ola Söderström, Des images pour agir : le visuel en urbanisme, Lausanne : Editions Payot, 2000.

Thibault Tellier, « La renommée des villes ou comment une ville communique-t-elle sur son image ? Enjeux et

perspectives historiques », dans Histoire urbaine, vol. 56, no 3, 2019, p. 5-10, [en ligne].

Alberto Vanolo, “The image of the creative city : some reflections on urban branding in Turin”, dans Cities, vol.

25, n° 6, 2008, p. 370-382, [en ligne].

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.