Philippe Cinquini

Les artistes chinois à l’École des beaux-arts de Paris

Histoire de l’art, numéro 82 (2018/1)

ÉTUDE

[…] au sujet de mon élève, Fan Ying, sujet de la Céleste République. L’Empire était céleste, je suppose République idem. Fan Ying est un brave garçon, pas bête du tout, fort intelligent même, et qui a bien travaillé bien qu’un peu irrégulièrement. Je crois bien qu’il avait à gagner sa vie, sa pension étant plus que modeste. Donc, cher ami, donnez bons renseignements.1

Dans ce billet adressé en juillet 1915 à son collègue Raphaël Collin professeur à l’École des beaux-arts de Paris, Fernand Cormon faisait coïncider, non sans humour, un regard daté (le Céleste Empire) avec la nouvelle situation politique qui prévalait en Chine depuis 1912 (la République). Cette ironie à propos du contexte chinois lui permettait aussi d’évoquer avec affection un élève inscrit depuis mars 1914 dans son atelier à l’École des beaux-arts. Sans le savoir, le vieux professeur pointait le début d’une présence chinoise qui devait se développer rue Bonaparte avec une ampleur particulière durant toute la durée de la Première République chinoise, soit jusque 1949. En effet, les Chinois constituèrent le contingent d’élèves étrangers le plus nombreux entre les deux guerres mondiales dans les sections de peinture et de sculpture, loin devant les Américains – sans parler des Japonais qui avaient alors quasiment déserté l’École des beaux-arts.

Dès la fin des années 1910, le retour des premiers artistes Liufa 2 infléchit les débats sur la création et l’enseignement des arts en Chine. Après s’être inspirés du Japon, les Chinois trouvaient directement à Paris la source des modèles occidentaux qu’ils avaient entrevus à Tokyo. L’École des beaux-arts de Paris fut ainsi pendant trente ans le foyer principal d’activité pour les artistes chinois en France et un centre important dans les transferts culturels entre la Chine et l’Occident.

Comment ce phénomène a-t-il pu se développer en France et produire ses effets en Chine, au point de marquer profondément le milieu artistique chinois jusqu’au début des années 1950 ? Tout part de la relation privilégiée entre la Chine et la France au début du siècle. La présence chinoise à l’École des beaux-arts répondait au programme d’une esthétique républicaine inspirée du modèle académique français ; la France y apporta son soutien. Ensuite, le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris devint un enjeu entre différentes tendances et finit par alimenter ceux qui cherchaient en France dans le réalisme et le naturalisme les facteurs qui moderniseraient l’art chinois. Enfin, le peintre Xu Beihong eut un rôle crucial dans cette évolution. Par sa maîtrise du dessin académique et de la peinture à l’huile, il renouvela la peinture à l’encre chinoise autour d’un projet pictural toujours en accord avec le programme républicain et humaniste initial. Ce n’est qu’avec sa disparition prématurée en 1953 que s’effaça progressivement l’héritage de plusieurs générations d’artistes chinois passés par l’École des beaux-arts de Paris.

L’esthétique républicaine chinoise ou la Chine à l’école de la France

L’idée admise d’un Paris capitale mondiale des arts dans l’entre-deux-guerres ne suffit pas à expliquer l’arrivée en si grand nombre de Chinois à l’École des beaux-arts. C’est le regard que la Chine portait sur la France qui éclaire les profondes raisons idéologiques qui furent à l’origine du phénomène qui nous occupe. Depuis la fin du xixe siècle, des réformateurs chinois avaient imaginé une nouvelle relation avec l’Occident qui enraierait le déclin de leur nation. Malgré l’échec de la Réforme des Cent jours en 1898, la Chine n’avait pas renoncé à relever le défi de l’Occident et à trouver sa place parmi les puissances modernes. En matière de culture et d’instruction, elle répondait à l’orientalisme par une sorte d’occidentalisme 3 qui mélangeait l’étude des réalisations occidentales et leur mise en pratique en Chine, sans réduire complètement la part d’imagination qui venait de l’horizon européen. Cet effort de redressement entraîna le départ de nombreux étudiants chinois à l’étranger, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon et en Europe. À leur retour en Chine, ces étudiants se faisaient les promoteurs et les acteurs de la modernisation.

Parmi les réformateurs chinois les plus à l’avant-garde, beaucoup choisirent la France comme modèle. La Troisième République leur semblait exemplaire dans la relation qu’elle établissait entre un système politique héritier de la Révolution française et une culture humaniste toujours féconde à l’ère des sciences et de l’industrie. Le rayonnement culturel de la France reposait aussi sur l’exercice de sa puissance. Cette corrélation était perçue comme une évidence par les élites en Chine. Au moins jusqu’aux années 1930, l’art français dit académique, qui était encore assimilé à toute l’École française, était vu comme une des expressions du génie français. Lié aux intellectuels anarchisants et francophiles Li Shizeng (1881-1973) et Wu Zhihui (1865-1953), Cai Yuanpei (1868-1940), grand lettré, figure essentielle du Tongmenghui 4 et un temps ministre de l’éducation, associa dans les années 1910 une esthétique républicaine au « mouvement de la nouvelle culture » (Xinwenhua Yundong). Placée sous l’égide de la science et de la démocratie (Kexue yu Minzhu), cette pensée révolutionnaire attribuait à l’art une fonction très importante dans les réformes à accomplir ; cette fonction très idéologique prévalut durant toute la période Minguo (1912-1949) ; elle ne céda la place qu’en 1942 à une nouvelle conception de l’art définie dans Les Causeries de Yan’an, expérimentée à l’Académie Lu Xun et imposée après 1949 par l’Académie centrale des beaux-arts de Chine fondée en 1950 à Pékin.

Pour Cai Yuanpei l’art était, en tant que tel, une force de changement ; il devait se situer au cœur de la relation avec l’étranger tout en renforçant la cohésion nationale. L’art était en mesure de remplacer le rite d’inspiration confucéenne et même la religion. L’État devait animer ce dispositif au moyen d’un système d’enseignement public qui pouvait changer les mentalités par l’éducation aux arts et au beau. Or, malgré le combat contre l’emprise des étrangers (dont celle de la France) et le rejet du traité de Versailles, cette esthétique républicaine chinoise puisait largement ses modèles en France. Cai Yuanpei signifiait aussi que l’élan chinois vers les beaux-arts français avait un fondement politique qui le distinguait de l’effort japonais. Dans le discours prononcé à Paris le 29 mars 1916 à l’occasion de la création de l’Association d’éducation franco-chinoise, la référence à la Révolution française affirma le dialogue entre les deux républiques. Laïcité, humanisme, universalisme et positivisme étaient la sève du Faguo Jiaoyu (l’éducation française). Bien que formé à Leipzig, Cai Yuanpei mettait la Chine à l’école de la France :

[…] faute de s’appuyer sur la science, les artistes chinois ne maîtrisent pas la technique pour peindre des choses précises. C’est pourquoi la Chine voudrait avoir comme professeur la France et faire évoluer sa peinture.5

1918 fut une année charnière en Chine avec la fondation à Pékin de deux institutions pilotes dans le domaine artistique. En mars, Cai Yuanpei, alors recteur de l’Université de Pékin (Beida) créait la Huafa Yanjiuhui, une association d’experts et d’artistes qui fonctionnait comme un laboratoire des beaux-arts. De la théorie à la pratique et à la pédagogie, elle promouvait une synthèse sino-occidentale qui devait s’appuyer sur les méthodes de l’art académique vues comme scientifiques. En avril, Cai Yuanpei présida également à l’établissement de la première école des beaux-arts publique de Chine, le Beiping Yizhuan. La première organisation devait servir de vivier de professeurs pour les étudiants de la seconde. Dans les deux cas, on voulait réinvestir l’expérience déjà acquise au Japon et recevoir celle que l’on cherchait désormais en Europe et en France. Le réalisme, le dessin académique, l’anatomie artistique, plus encore que la technique à l’huile déjà connue depuis le xviie siècle en Chine, constituaient les éléments essentiels d’une révolution à accomplir. L’idéalisme concret de Cai Yuanpei et les nouveaux moyens pédagogiques déployés offraient aux images une signification nouvelle en Chine. Comme objet fabriqué, une représentation atteignait de façon inédite le rang d’œuvre d’art. Par sa plastique, l’œuvre avait valeur en soi tout en se manifestant dans l’espace social. Elle n’était plus seulement le reflet des qualités morales de son auteur mais le véhicule d’une réalité supérieure que désignaient précisément ses qualités formelles. Et pour apprendre à fabriquer des images artistiques, l’École des beaux-arts de Paris apparaissait comme une référence fiable.

Dans un texte publié en 19146, Cai Yuanpei avait déjà mentionné l’École des beaux-arts de Paris comme foyer d’une mobilité exemplaire des étudiants. Par le Prix de Rome, « l’Université des beaux-arts de Paris » (Bali Meishu Daxue) envoyait les meilleurs de ses éléments à l’Académie de France. Avec la bourse et le voyage, Cai Yuanpei résumait aussi le fonctionnement de l’École des beaux-arts. La mobilité étudiante qu’il appelait de ses vœux était institutionnalisée. Avec le soutien de l’État, les écoles d’art devaient soit dépêcher à l’étranger, soit accueillir les meilleurs élèves. Par cette circulation, l’École des beaux-arts de Paris était le lieu légitime d’une synthèse entre l’histoire et les préoccupations modernes. L’institution rassemblait les maîtres et les aspirants artistes autour du culte du beau pour répandre avec le soutien public ses bienfaits dans la société.

L’effort éducatif français ou le rayonnement de la France en Chine

Le Journal de Shanghai7 rapporta dans son édition du dimanche 19 février 1928 le voyage diplomatique à Nankin de l’ambassadeur de France en Chine. La ville portait les stigmates des destructions occasionnées par l’expédition du Nord (Beifa) et la situation était calamiteuse. À leur arrivée le samedi 4 février, les Français furent étroitement encadrés par les officiels nationalistes pour circuler dans une ville occupée par la soldatesque menaçante. Pourtant, la délégation fut reçue le lendemain en grande pompe au Yamen du Généralissime Chiang Kai-Shek (Jiang Jieshi, 1887-1975). On franchit la cour jusqu’au salon, à travers les fanfares et orchestres qui jouaient la Marseillaise et des airs à la mode. Au banquet, la délégation retrouva Li Shizeng : son allure bohème, ses bonnes manières et son français impeccable tranchaient avec la brutalité militaire. Une visite fut rendue au ministre de l’instruction publique ; à travers cet épisode, on voit la France, toujours prestigieuse mais impuissante en Chine, rappeler son attachement à l’éducation et aux étudiants Liufa :

Dans l’après-midi, M. de Martel s’était rendu à une invitation du Ministère de l’Instruction publique pour y rencontrer quelques étudiants de retour de France. Il sut trouver quelques mots pour leur exprimer sa sympathie et l’espoir d’une utile collaboration. Quant à Tsai Yuen-Pei [Cai Yuanpei], il parla avec sa courtoisie habituelle, son bon goût, ses charmantes façons.

Le bilan de la présence française en Chine depuis le milieu du xixe siècle fait apparaître de nombreux paradoxes. D’un côté, la France coloniale des concessions et du protectorat8 connut une pente ascendante, puis rapidement déclinante au début du siècle suivant ; de l’autre, une influence française républicaine et laïque traversa la culture et les beaux-arts chinois au point de pénétrer profondément dans la révolution chinoise. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les intérêts français croisèrent, au moins momentanément, ceux de la Chine. Celle-ci devait dépasser le système impérial afin de recouvrer la puissance alors que la France tâchait de surmonter le système colonial pour maintenir son rayonnement. Aussi la France développa-t-elle en Chine une ingénierie éducative qui forma avec succès une élite chinoise francophile. Sa plus belle institution, l’université Aurore (Zhendan Daxue) fondée en 1903 à Shanghai, était l’héritière des Jésuites de Tushanwan tout en étant largement financée et encadrée par la République française même après la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. M. Grosbois, inspecteur de l’enseignement dans la concession française de Shanghai déclarait :

La génération qui a fondé la République a été attirée vers nous par notre philosophie politique et le souvenir de la Révolution. La génération actuelle a le même idéal avec le besoin de créer, dans tous les domaines, les cadres nécessaires du pays et c’est encore vers nous qu’elle se tourne pour une bonne partie de son élite.9”

Dans ce contexte, la concession française de Shanghai était un point de jonction entre les deux pays ; elle constituait un terrain de jeu et d’expérimentation pour les jeunes artistes et intellectuels chinois en quête d’influences étrangères ; beaucoup s’y confrontèrent avant d’arriver à Paris. À travers elle, Cai Yuanpei réinterprétait également l’exemple français d’un art public qui projetait aux yeux du plus grand nombre les aspirations du régime républicain au progrès politique et social. Avec ses rues bordées de platanes, ses places décorées, ses pavillons, son habitat social, ses musées et ses parcs, jusqu’à ses cimetières et ses ruines qui stimulaient l’imagination des artistes, la concession française de Shanghai donnait un avant-goût du vrai Paris et illustrait le modèle de ce que pouvait être le nouveau cadre urbain moderne en Chine.

Cent trente-deux élèves chinois à l’École des beaux-arts et trois groupes entre 1914 et 1955

Le 24 décembre 1919, Li Chaoshi (1893-1971), un des premiers Liufa de l’École des beaux-arts de Paris rentrés en Chine, donna une conférence au Shanghai Meizhuan. Pour conclure, Liu Haisu (1896-1994), le directeur de cette école des beaux-arts privée et la plus importante en Chine jusqu’aux années 1930, tint devant l’assemblée d’étudiants et de professeurs des propos d’une remarquable portée symbolique et pratique :

M. Li nous a indiqué que les écoles des beaux-arts, les institutions de recherche et l’organisation des expositions du Japon sont toutes des imitations de celles de la France. Donc, ce serait mieux d’aller directement en France pour faire ses études.10

Les archives enseignent que le lien entre la Chine et la France évoqué plus haut eut moins pour conséquence d’envoyer les étudiants chinois participer à l’École de Paris11 que d’orienter leur flux vers la rue Bonaparte. Des études antérieures ont commencé à établir une liste complète des élèves chinois à l’École des beaux-arts de Paris ; elles demeurent incomplètes et n’épuisent pas toutes les sources disponibles sous la cote des Archives nationales AJ/5212. Elles se sont limitées à traiter trois séries d’archives : les listes des élèves reçus au concours d’admission, les listes d’inscription dans les ateliers et les dossiers individuels disponibles13. Or, ces documents ne permettent pas d’identifier tous les agents car ils ne tiennent pas compte des « galeries » (salles de moulages) qui constituent une pièce essentielle du puzzle14. Ils ne donnent qu’une image statique du phénomène : les registres d’inscriptions ne traduisent pas le contenu en temps et en qualité du parcours des élèves. Même les dossiers individuels n’apportent pas de réponse complète, d’autant que tous les élèves cantonnés dans les galeries n’étaient pas dûment enregistrés et que ces dossiers manquent presque totalement après la Seconde Guerre mondiale. Aussi, il nous a fallu identifier un type de document permettant de savoir ce que les élèves faisaient à l’École des beaux-arts, à quel moment et sur quelle durée. Les « relevés de présence » apportèrent la solution15 ; ils rendent compte, presque au jour le jour, du parcours des agents dans leurs différentes pratiques (galeries, ateliers, cours du soir etc.).

L’enquête permit de comprendre le parcours des étudiants au sein de l’institution. Or, il ne ressemblait en rien à un cursus universitaire, ni à celui d’une grande école. Sa particularité s’expliquait par l’épaisseur historique de l’École des beaux-arts depuis la création de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. L’École consiste en une accumulation phénoménale de bâtiments historiques dont la topographie doit être comprise pour qui veut interpréter les informations des archives : les « galeries » situées essentiellement dans le Palais des études et la Chapelle, n’ont que peu à voir avec les « ateliers » logés dans l’Hôtel de Chimay. À ces lieux correspondaient des inscriptions d’élèves qu’il faut distinguer de l’admission officielle après la réussite au concours des places16. Avec un effectif de cent trente-deux élèves entre 1914 et 1955, les Chinois ont représenté dans l’entre-deux-guerres le groupe étranger le plus important dans les sections de peinture et de sculpture. Avec une liste complète des élèves chinois et une vision détaillée de l’évolution de leurs pratiques, nous pouvons suivre le développement du phénomène sur quatre décennies en France avant d’en comprendre la signification en Chine.

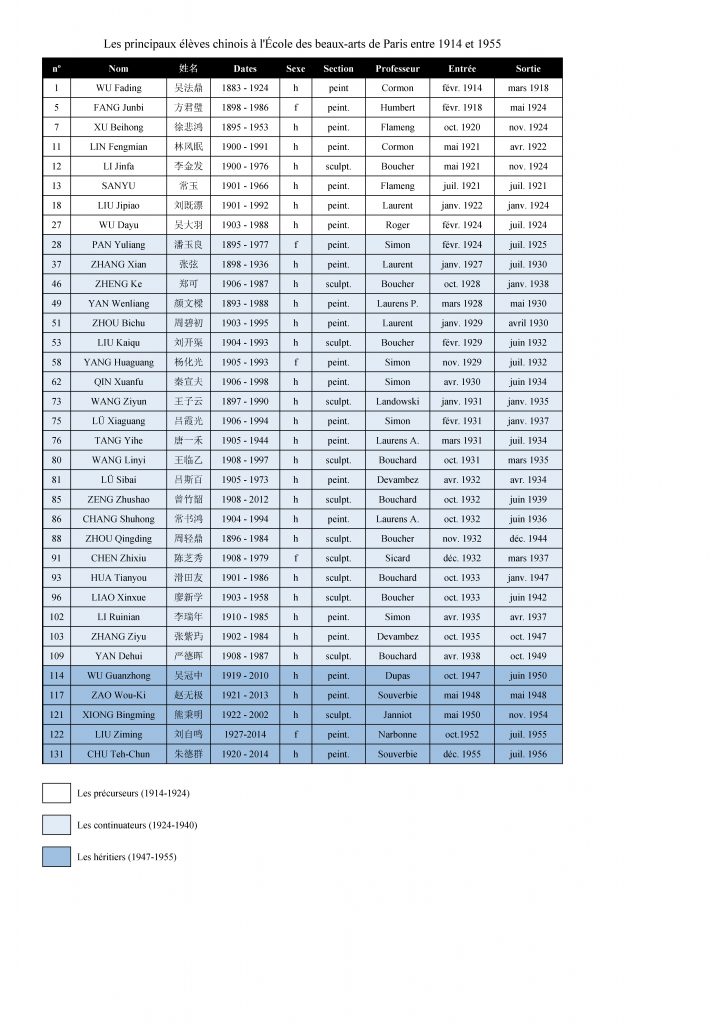

Cette liste dont nous avons tiré une version simplifiée (fig. 1), distingue entre les années 1910 et 1955 trois groupes principaux qui se succédèrent ; nous les avons nommés les « précurseurs », les « continuateurs » et les « héritiers ».

Fig. 1. Les principaux élèves chinois à l’École des beaux-arts de Paris entre 1914 et 1955. La sélection a été établie en fonction de la qualité de leur parcours et de leur importance dans l’histoire du champ artistique chinois, parmi une liste complète de 132 élèves chinois déroulée dans l’ordre de leur inscription à l’École.

Les précurseurs ouvrirent la marche en 1914. En termes de génération et de milieu, cette élite républicaine anarchisante était fortement impliquée dans la révolution de 1911 et annonçait le mouvement du 4 mai 1919. À Paris, ce groupe posa les bases pratiques et idéologiques sur lesquelles notre phénomène allait se construire. Il définit un cursus modèle qui comprenait une formation préparatoire externe (généralement à l’Académie Julian), puis une préparation interne axée sur le dessin dans les galeries de l’École, suivie par une pratique principale dans un atelier ; éventuellement tôt ou tard, l’élève se confrontait au concours d’admission. Wu Fading (1883-1924), le premier Chinois inscrit à l’École des beaux-arts, fut ainsi reçu au concours officiel. Les femmes peintres et sculptrices, telles Wang Jingyuan (1884-1970) et Fang Junbi (1898-1986), apparurent dès 1918 ; cette féminisation fut une caractéristique des artistes chinois en France et les différencia des Japonais.

Du début des années 1920 jusqu’à 1940, survint la vague des continuateurs. Le phénomène gagnait en intensité et cette centaine d’élèves fut marquée dans les années 1930 par les sculpteurs qui brillèrent dans les concours de l’École, à l’exemple de Hua Tianyou (1901-1986) médaillé à plusieurs reprises. Les peintres dominaient toujours le groupe mais on observe les signes d’une diversification et d’une professionnalisation ; la plupart de ces continuateurs arrivèrent à Paris déjà formés dans les écoles d’art chinoises où ils avaient bénéficié du retour d’expérience des précurseurs. Vers 1934, on dénombre presque trente élèves chinois qui travaillaient en même temps dans les ateliers et les galeries de l’École ; ce chiffre est considérable compte tenu des conditions matérielles de l’institution à l’époque ; on parlait chinois à tous les étages de l’Hôtel de Chimay et du Palais des études17.

La guerre en Chine puis en Europe brisa l’élan sans l’interrompre complètement ; des Chinois vécurent toute l’occupation allemande à l’École des beaux-arts de Paris ; le flux reprit à partir de 1947. Il était moins important, mais le groupe des héritiers enjamba 1949 pour se poursuivre jusqu’au milieu des années 1950. Ensuite, la présence chinoise perd en visibilité au milieu d’autres Asiatiques plus nombreux : Vietnamiens, Japonais et Indiens, alors même que les Chinois ne venaient plus de Chine continentale mais de Taïwan et d’espaces chinois d’outre-mer. Une autre histoire commençait et notre phénomène, tel que nous l’avions identifié dans les années 1910, s’était achevé.

Du consensus de Strasbourg en 1924 à la rupture des années 1930

Il nous faut réunir toutes les forces du mouvement et nous donner une direction précise pour pouvoir mettre à l’épreuve les connaissances et l’esprit des artistes chinois en France et nous préparer pour un front uni (Lianhe Zhanxian) du monde de l’art en Chine (Yishujie) ; c’est dans ce but que nous, une trentaine de camarades, nous nous réunissons ici et prenons l’initiative de ce groupe, l’Association des artistes chinois en France. À partir de janvier 1933, nous avons tenu des rencontres successives pendant six mois au cours desquelles nous avons eu des discussions sur les problèmes artistiques (Yishu Wenti). Les jeunes artistes chinois se sont décidés à pratiquer une voie correcte (Yindao) qui servira de guide précis pour l’art en Chine qui pour l’instant est en désordre (Wenluan).18

Une fois son contenu établi en France, il est possible de cerner l’identité artistique du phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris et de voir comment il pesa en Chine sur l’évolution du champ artistique. Deux grandes séquences se dessinent.

Fig. 2. Lin Fengmian, La tranquillité (Pingjing) ou Après la tempête au village de pêcheurs (Yucun Baofengyu Zhihou), créé en 1923 et perdu depuis.

Dans la première, les élèves passés par l’École furent trop peu nombreux pour dominer à leur retour le débat en Chine, même si la formation académique dispensée rue Bonaparte faisait l’unanimité parmi les acteurs de toutes tendances. Il en résultait dans les années 1910 et jusqu’au milieu des années 1920, une manière d’art consensuelle dans laquelle la formation à l’École des beaux-arts occupait une place initiale, quasi obligatoire, mais simplifiée au retour en Chine et soumise à une vulgate moderniste qui correspondait, peu ou prou, à la position médiane du Shanghai Meizhuan, l’école privée dirigée par Liu Haisu. Et si la tendance académique et naturaliste ne s’imposait pas en Chine, les modernistes n’étaient pas pour autant coupés des leçons des beaux-arts français ; même Lin Fengmian (1900-1990) y prit ce dont il avait besoin avant de s’en détacher (fig. 2)19.

L’exposition de Strasbourg en 192420 marqua un tournant à la fin de la première décennie de notre phénomène. Elle regroupa la plupart des grands précurseurs, récapitula l’expérience acquise en France, comptabilisa les forces en présence et les stratégies d’agents qui faisaient dorénavant figure de chefs de file21. Lin Fengmian fut avantagé par Cai Yuanpei et il obtint à son retour en Chine en 1926 la direction du Beiping Yizhuan, puis en 1928 celle du Guomei, la nouvelle École nationale des beaux-arts fondée à Hangzhou. Quant à Liu Haisu, il conservait par le succès de son école privée à Shanghai une sorte de mainmise sur ceux qui revenaient de France ou y partaient. Il eut notamment un ascendant sur la peintre Pan Yuliang (1895-1977) au début de son parcours.

Dans ce contexte, au début des années 1920, la prise de position radicale de Xu Beihong en faveur de la peinture académique française et du réalisme naturaliste contribua d’abord à l’isoler. De retour en Chine fin 1927, il entama une conquête du champ artistique en utilisant comme levier le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris au moment où le nombre d’élèves chinois y gonflait sensiblement. Il avait fini par être nommé à l’Université centrale de Nankin, sur intervention de Cai Yuanpei ; il put alors rompre l’équilibre favorable en Chine à un modernisme tempéré.

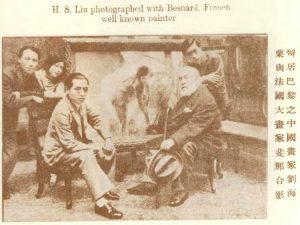

Fig. 3. La photographie de Liu Haisu chez Albert Besnard en 1930, publiée dans Liangyou, n° 62, octobre 1931, p. 23.

Selon notre interprétation, on voit que l’expérience française réinvestie au retour en Chine a polarisé de façon dramatique le débat. La polémique éclata en 1929 lorsque Xu Beihong brisa le consensus à l’occasion de la première exposition nationale22. La querelle s’envenima en 1932 quand Xu Beihong s’en prit directement à Liu Haisu et à la manière dont il avait utilisé en Chine sa connexion avec Albert Besnard (1849-1934) (fig. 3-4). A cette date, le champ artistique chinois s’était fracturé ; depuis 1928, en envoyant à Paris entre autres étudiants, Yan Wenliang (1893-1988), Xu Beihong ralliait progressivement toute la colonie chinoise de l’École des beaux-arts à sa cause. En 1933, il revint à Paris pour l’exposition d’art chinois au musée du Jeu de Paume23 ; des photographies le montrent alors parmi les membres de l’Association des artistes chinois en France fondée en janvier (fig. 5); elle regroupait une trentaine de membres, tous élèves à l’École des beaux-arts de Paris. Xu Beihong était parvenu à se saisir du phénomène chinois à l’École pour en faire un outil utile à son projet artistique et éducatif en Chine : le Xu Beihong Xuepai (l’école de Xu Beihong) qui après la guerre devait être à la base de la transition du Beiping Yizhuan vers l’Académie centrale des beaux-arts de Chine, le Yangmei.

Dans cette deuxième séquence qui court de la fin des années 1920 à la fin des années 1930, la fine fleur de cette génération fut incarnée par les peintres Chang Shuhong (1904-1994), Lü Sibai (1905-1973), Qin Xuanfu (1906-1998) et les sculpteurs Liu Kaiqu (1904-1993), Wang Linyi (1908-1997), Hua Tianyou (1901-1986). Tous partageaient la manière réaliste défendue par Xu Beihong. Ainsi, le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris finit par être dominé dans les années 1930 par cette tendance avant même que ses tenants n’occupassent en Chine une position prééminente, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Fig. 4. Xu Beihong dans son atelier à Nankin au début des années 1930 pose devant Tian Heng Wubai Shi ; en bas à gauche un petit portrait de femme offert par Albert Besnard.

Sur toute la période, la fonction de l’École des beaux-arts avait évolué au sein de l’art chinois. D’une position centrale et consensuelle, l’École et la manière artistique académique qu’elle proposait s’étaient déplacées à la fin des années 1920 et au début des années 1930 vers le pôle proprement naturaliste du champ artistique chinois, celui dominé par Xu Beihong. La guerre qui éclata en 1937 en Chine, allait finir d’affaiblir et de marginaliser les tendances formalistes concurrentes défendues par Liu Haisu et Lin Fengmian.

La situation après 1945 concerne moins notre propos ; à cette date la mission donnée en Chine à l’École des beaux-arts de Paris s’était accomplie. La trajectoire de Wu Guanzhong (1919-2010) en France et sa position à son retour en Chine en 1950, furent symptomatiques de l’épuisement du phénomène ; l’École des beaux-arts avait fini d’offrir ce qu’elle avait à transmettre ; elle n’était plus seule au cœur de l’expérience des artistes chinois en France ; la plupart y passaient cependant encore ; de Zhao Wuji (Zao Wou-Ki, 1921-2013) à Zhu Dequn (Chu Teh-Chun, 1920-2014), ils suivaient le sillon tracé par les aînés. D’une part, l’École des beaux-arts s’était ouverte à des manières peu orthodoxes aux yeux de la nouvelle école chinoise de peinture ; d’autre part, sa prépondérance s’affaiblissait face aux formations dispensées dans les académies libres. Avec pour professeurs Jean Souverbie (1891-1981) à l’École des beaux-arts, André Lhote (1885-1962) et Othon Friesz (1879-1949) à Montparnasse, Wu Guanzhong déjà marqué par le sceau formaliste du Guomei de Lin Fengmian, ne pouvait espérer trouver dans la nouvelle Chine l’espace propre à réinvestir une expérience française bigarrée. L’École, même brillamment représentée par le cubisme classique de Souverbie, ne l’avait pas convaincu de rallier la tendance de Xu Beihong ; cette dernière était encadrée dès 1949 par le pouvoir et mise en infériorité par rapport à l’école de Yan’an. Au début des années 1950, la « crise française de la peinture chinoise » que le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris avait créée et résolue, était close ; Zao Wou-Ki décidait de ne pas rentrer en Chine après qu’en septembre 1947 Xu Beihong eut publié, dans le Shijie Ribao de Chongqing, un texte au titre significatif : « Shijie Yishu zhi Moluo yu Zhongguo Yishu zhi Fuxing (Le déclin de l’art mondial et la renaissance de l’art chinois) ».

Fig. 5. Au printemps 1933, Xu Beihong est au milieu des membres de l’Association des artistes chinois en France.

Xu Beihong (1895-1953) et la question de la synthèse sino-occidentale

Le Maître me dit alors que l’art n’était point une chose facile, qu’il ne fallait pas suivre la mode, ni se contenter de petits succès24.

Xu Beihong appliqua à la lettre les conseils que lui prodigua au début des années 1920 Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929). Il ne suivit pas la mode qu’il considérait comme un danger pour l’artiste, et il eut l’ambition d’un vaste programme pictural qui devait passer au crible l’art occidental et y puiser les éléments utiles à renouveler l’art chinois. La trajectoire et l’œuvre de Xu Beihong suivent strictement les conditions du « transfert culturel »25 dont le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris fut le véhicule.

Fig. 6. Xu Beihong, Dessin 133 – le Discobole au repos de Naukydès, 1921, pierre noire sur papier, 62,5 x 46,5 cm, Pékin, Musée commémoratif Xu Beihong ©. Ce dessin est précisément celui réalisé par Xu Beihong pour l’épreuve de dessin d’après l’antique lors du concours d’admission.

Le cas de cet artiste illustre parfaitement les facteurs de la relation franco-chinoise dont nous avons parlé plus haut : la proximité de Shanghai et des concessions, la circulation entre un monde rural en crise vers un univers urbain tourné vers l’Occident avec lequel le jeune peintre lettré et campagnard avait peu d’affinités. Son entourage le sensibilisa très jeune aux beaux-arts et lui laissa entrevoir l’opportunité d’étudier en France. Son intégration dans le cercle des élites intellectuelles du moment, à Shanghai puis à Pékin, fut d’une remarquable efficacité. L’apprentissage du français dans les associations étudiantes et à l’université Aurore fut déterminant dans le choix de Xu Beihong. Les réformateurs francophiles, dont Cai Yuanpei en personne, l’aidèrent à clarifier sa pensée qui le portait vers le réalisme académique. Même le voyage au Japon contribua à désigner à Xu Beihong l’École des beaux-arts de Paris comme la source première des apports qu’il fallait recueillir en Occident26. Son caractère et sa culture personnelle ancrés dans la tradition soutenaient chez lui l’idée d’une réussite par l’effort et l’étude sélective des formules artistiques classiques. Xu Beihong mobilisait une culture artistique chinoise ancienne et problématique. Cette tension intellectuelle accumulée en Chine devait se transformer en France en une sorte de libération personnelle et artistique, conduite par un système pratique et théorique qui associait le dessin académique et le réalisme (fig. 6). Le fait que Xu Beihong ne s’inscrivit pas en 1919 dans le mouvement « travail-études » (Qingong Jianxue), même s’il en partageait les idées de frugalité, le rapprochait à la fois des précurseurs partis en France avant la Première Guerre mondiale et des futurs bénéficiaires de l’Institut franco-chinois de Lyon établi en 1921. Ancrage dans la tradition et cadrage institutionnel, tout portait Xu Beihong vers la rue Bonaparte.

Il lui fallait regarder vers l’Occident et retourner à la source chinoise. La modernisation était annoncée comme une synthèse à laquelle toutes les tendances nourries des exemples occidentaux tachaient de répondre. Mais quel contenu lui donner ? Le « mouvement de la peinture occidentale » (Xihua Yundong) qui diffusa en Chine la peinture à l’huile, devait tôt ou tard prendre en compte l’encre chinoise pour rester en phase avec le critère esthétique de rythme spirituel (Qiyun). Dans cette perspective, même l

Fig. 7. Xu Beihong, Cheval 36 – Le galop, 1948, encre sur papier, 110 x 54 cm, Pékin, Musée commémoratif Xu Beihong ©.

’art naturaliste ne peut être perçu aujourd’hui comme la simple imitation d’une formule importée d’Occident puis d’Union soviétique et réduite à une fonction politique. Comme les autres courants en Chine, le naturalisme répondit à l’époque au besoin d’une synthèse sino-occidentale qui ne pouvait se couper de la peinture chinoise27 (fig. 7). Pour l’apprécier, il faut voir la portée spirituelle de la peinture de Xu Beihong marquée du sceau de la compassion (Beitian Minren)28, valeur ancienne mais qui prenait une signification nouvelle au début du xxe siècle avec l’émergence d’un humanisme moderne chinois. Avant de partir en France, Xu Beihong participa à la Huafa Yuanjiuhui, l’association fondée par Cai Yuanpei à Pékin et cette expérience fut déterminante pour toute la suite de sa carrière.

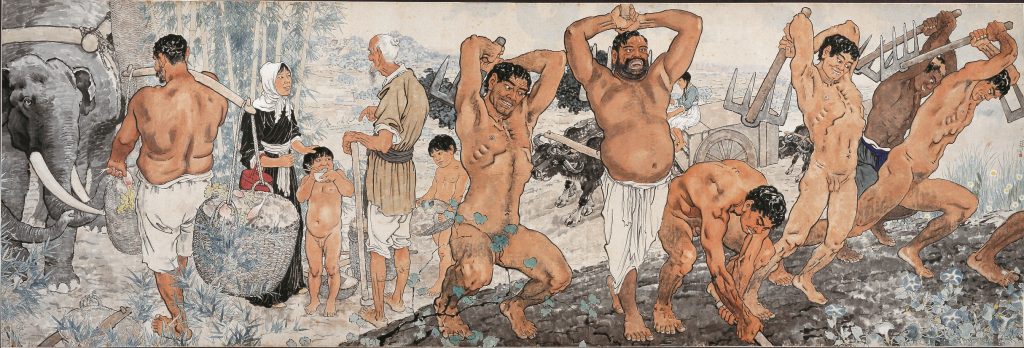

Certes, Xu Beihong n’eut pas le monopole des nouvelles formules picturales issues de la confrontation avec les beaux-arts à la française – Lin Fengmian revendiqua l’héritage de Fernand Cormon (1845-1924) – mais Xu Beihong s’y référait principalement en excluant tous les « ismes » du début du xxe siècle (fauvisme, cubisme etc.) En conséquence, deux éléments sont particulièrement frappants. Le premier concerne les sujets : Xu Beihong partageait les intérêts de la peinture académique française du moment (fig. 8). Dans ses tableaux, la représentation du corps est déployée dans l’espace d’une narration ; avec la terre et l’histoire, elle forme un ensemble cohérent et caractéristique29. Le second point touche à la technique : Xu Beihong produisit une grande peinture à l’huile tout en renouvelant la manière de peindre à l’encre au moyen de la maîtrise du dessin réaliste qu’il avait acquise en France. L’anatomie artistique tenait une grande importance dans cet apprentissage30 et l’obsession du corps traverse toute l’œuvre de Xu Beihong. Il connaissait bien le Caïn de Fernand Cormon (1880)31 et s’en servit dans son projet de définir une image inédite et moderne de l’homme chinois ; cette représentation s’inscrivait dans une vision de l’histoire où l’homme chinois était substantiellement lié à sa terre. Xu Beihong voulait que ce dispositif pictural, dans ses dimensions technique et sémiologique, s’ouvrît sur d’autres civilisations afin qu’il correspondît au projet humaniste de Cai Yuanpei.

Fig. 8. Pierre Ducos de La Haille, La Fortune et l’Abondance sortant du sillon creusé par le laboureur, 1922, huile sur toile, 114 x 146 cm, Paris © École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Fig. 9. Xu Beihong, Yugong yishan – Le fou déplace la montagne, 1940, encre sur papier,

143,5 x 424 cm, Pékin, © Musée commémoratif Xu Beihong.

Le Fou déplace la montagne (Yugong Yishan) constitue un aboutissement dans cette recherche. En 1940, alors qu’il était en Inde à Santiniketan auprès de Rabindranath Tagore (1861-1941), Xu Beihong produisit deux versions à l’encre et à l’huile du même sujet (fig. 9)32. Par ces dimensions monumentales, la version à l’encre n’a pu être réalisée qu’au moyen d’une mise au carreau et du report sur le papier d’études préparatoires, ce qui est tout à fait inédit dans la peinture à l’encre chinoise, le Guohua. Dans cette œuvre, Xu Beihong a également intégré des modèles indiens avec la volonté de désenclaver la nouvelle image de l’humanité chinoise et de l’ouvrir sur une autre civilisation asiatique. De cette manière, Xu Beihong a désamorcé la question raciale qui pesait aussi dans les débats en Chine33. à travers Xu Beihong, se combinèrent les trois aspects caractéristiques de l’expérience chinoise à l’École des beaux-arts de Paris et de leur « resémantisation » en Chine :

1. le dessin académique et l’acquisition d’une supériorité technique (fig. 6)

2. le corps, la terre et l’histoire dans un cycle thématique à la fois national et universel (fig. 9)

3. l’assimilation d’une influence étrangère, du dessin et de l’huile vers l’encre chinoise (fig. 7).

Le projet s’affirmait nettement dans ses moyens et ses objectifs ; Xu Beihong comptait bâtir une œuvre exemplaire et utile pour rassembler autour de lui un groupe d’artistes, une tendance, un pôle ; il devait s’imposer comme son chef de file en Chine et en France. La photographie de 1933, avec Xu Beihong posant au milieu des membres de l’Association des artistes chinoise en France, résume l’ascendant qu’il avait pris sur ses compatriotes, à travers le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris (fig. 5).

L’intérêt de la Chine pour l’Occident a ainsi entraîné une occidentalisation au moins partielle de sa culture et de ses arts au début du siècle dernier ; la modernisation aurait même pris la forme d’une acculturation assez brutale. Dans ce processus qui a pesé dans la révolution chinoise, les étudiants partis à l’étranger jouèrent un rôle important dans l’élaboration de nouvelles manières de penser, d’écrire et de peindre. Pourtant, plutôt qu’un simple jeu d’influences et d’imitations des modèles étrangers, les artistes chinois surent adopter et adapter des éléments techniques et esthétiques qu’ils avaient soigneusement choisis en Europe pour des objectifs propres à la Chine. Ce travail de sélection et de nationalisation s’est sensiblement accru dans les années 1920 et 1930. En art, comme à travers un « retour à l’ordre », il semblait nécessaire de revenir à l’encre chinoise même si on en renouvelait la pratique par les moyens acquis en Occident (dessin, couleurs, réalisme, anatomie, nudité, histoire etc.).

Dans cette perspective, nous pensons que l’art académique, soit essentiellement la manière réaliste naturaliste, mais comprise dans toute sa variété à l’époque, doit être vue comme un élément important dans l’invention d’une modernité artistique chinoise originale. L’École des beaux-arts de Paris a fixé en France une part essentielle du mouvement des artistes chinois en Occident. Quitte à battre en brèche une partie de l’historiographie34, nous pensons que le phénomène chinois qui s’est développé rue Bonaparte entre les années 1910 et 1950 a plutôt nourri une esthétique républicaine et humaniste que posé les bases de l’art de propagande maoïste.

Philippe Cinquini est chercheur au Xu Beihong Art Research Institute de l’Université Renmin à Pékin. Il est docteur en Histoire de l’art de l’Université – Charles-de-Gaulle – Lille 3 ; il a soutenu le 30 mars 2017 une thèse consacrée à la présence des artistes chinois à l’École des beaux-arts de Paris durant la première moitié du xxe siècle sous la direction de Mme le Professeur Chang-Ming Peng. Philippe Cinquini a été le commissaire d’expositions portant sur les relations entre les beaux-arts français et chinois, dont Un maître et ses maîtres, Xu Beihong et la peinture académique française, organisée à Pékin, Zhengzhou et Shanghai en 2015.

notes

1. Pièce du dossier individuel de l’élève Fan Ying, le deuxième Chinois inscrit à l’École des beaux-arts, Archives nationales, archives de l’École des beaux-arts, AJ/52 1183.

2. Liufa (contraction de liuxue – étudier à l’étranger, et de dao faguo – en France) ; terme couramment employé pour désigner les Chinois partis étudier en France.

3. Rong Hong (1828-1912) fut le premier Chinois à étudier à l’étranger au milieu du xixe siècle. L’ouvrage qui retrace sa vie aux États-Unis fut publié en chinois en 1915 sous le titre Xie Xue Dong Jian ; on y retrouve la notion ancienne de Xi Xue (étude de l’Occident) et de Dong Jian (peu à peu vers l’Orient) d’origine japonaise.

4. Créé par Sun Yatsen (Sun Zhongshan, 1866-1925) en 1905, le Tongmenghui (la Ligue unie) était une organisation révolutionnaire secrète qui joua un rôle important dans la révolution de 1911 et la fondation en 1912 du parti nationaliste, le Guomindang.

5. Cai Yuanpei, « La signification de l’Association d’Éducation franco-chinoise », dans Gao Shuping, Œuvres complètes de Cai Yuanpei, Zhonghua Shuju, Pékin, 1984, Vol 2, p. 414-416.

6. Cai Yuanpei, « Avant-propos de la revue Xue Feng », ibid., p. 338.

7. Le Journal de Shanghai : organe des intérêts français en Extrême Orient fut publié en Chine de 1927 à 1940. Disponible en ligne sur le site de la BNF, il est conservé en version papier à Shanghai dans l’ancienne bibliothèque jésuite de Xujiahui.

8. Au xixe siècle, la majorité des missionnaires catholiques en Chine étaient des Français et les traités reconnurent à la France seule, un droit de protection des communautés catholiques.

9. Tiré du rapport rédigé en 1937 par M. Grobois et intitulé « Le problème de la langue française en Chine » ; cité dans J. Weber (éd.), La France en Chine (1843-1943), Presses académiques de l’ouest / Ouest Editions, Nantes, 1997, p. 108 et p. 128.

10. Li Chaoshi , « Yanjiang faguo meishu (Parlons des beaux-arts français) », Shenbao, 25 décembre 1919, p. 3.

11. A. Warnod, « L’art d’à présent – L’École de Paris », Comoedia, 27 janvier 1925 ; André Warnod (1885-1960) y inventa « l’École de Paris » en affirmant aussi : « […] l’École des Beaux-Arts offre un enseignement sans espoir […] ».

12. B. Labat-Poussin et C. Obert, Archives nationales. Archives de l’École nationale supérieure des beaux-arts. Inventaire, Paris, Centre historique des archives nationales, 1998. Sous-série AJ/52 : École nationale supérieure des beaux-arts. Mme Sun Chun-mei (Université de Tainan) a établi une liste des « artistes chinois ayant séjourné en France entre 1911 et 1950 » partiellement publiée en 2011 dans É. Lefebvre (éd.), Artistes chinois à Paris (cat. exposition : Paris, 2011), Paris, Musée Cernuschi /Éditions des musées de la Ville de Paris, 2011, p. 236 et 237.

13. Aucune étude n’a dépouillé les listes d’ateliers d’après-guerre soit entre 1945 et 1957 AJ/52 1353 suite à AJ/52 248 pour la période antérieure.

14. Les registres d’inscription dans les galeries sont beaucoup moins continus que les inscriptions dans les ateliers ; il faut croiser plusieurs documents, notamment AJ/52 572, AJ/52 573 et AJ/52 973.

15. Il en existe deux types : les relevés récapitulatifs annuels en peinture, sculpture et dans les galeries (tel AJ/52 473 de 1910 à 1921), les registres propres à chaque atelier, avec pointage hebdomadaire (tel AJ/52 556, utile pour l’atelier Souverbie).

16. L’École des beaux-arts ne délivrait pas de diplôme aux artistes (contrairement aux architectes), et l’admission officielle par concours n’était pas utile pour être inscrit dans un atelier. Ce fonctionnement reste encore aujourd’hui difficile à comprendre par une bonne partie des chercheurs étrangers. Comment pouvait-on passer parfois plus de dix ans dans une école d’élite sans en sortir diplômé ?

17. Chacun des quatre ateliers de peinture comptait une trentaine d’élèves présents ; les effectifs étaient encore plus réduits en sculpture. Avec les galeries, l’École ne regroupait que quelques centaines d’élèves en sections de peinture et de sculpture ; en face, un millier d’architectes (l’École des beaux-arts était d’abord une école d’architecture) pour la plupart dispersés dans des ateliers extérieurs.

18. Extrait du manifeste de l’Association des artistes chinois en France (Zhongguo Liufa Yishu Xuehui) publié dans Yifeng, volume 1, n. 8, Shanghai Yingying Shuwu, Shanghai, le 31 août 1933.

19. La tranquillité (Pingjing) ou Après la tempête au village de pêcheurs (Yucun Baofengyu Zhihou), tableau de 1923, et perdu depuis, se situe dans une veine picturale que nous voyons encore proche de celle de Lucien Simon (1861-1945). Reproduit dans Lang Shaojun, Zhongguo Minghuajia Quanji – Lin Fengmian (Recueil complet des célèbres peintres chinois – Lin Fengmian), Hebei Jiaoyu Chubanshe, Shijiazhuang, 2002, p. 44.

20. « Exposition chinoise d’art ancien et moderne, organisée sous le patronage du Commissaire général de la République à Strasbourg et du Ministre plénipotentiaire de Chine en France, Palais du Rhin mai – juillet 1924 », Catalogue par Tépéou Liou [Liu Jipiao]. Préface de Tsai Yen-Pei [Cai Yuanpei] – Reliure inconnue – 1924.

21. Sur l’exposition à Strasbourg, l’analyse de Craig Clunas nous semble discutable précisément parce qu’il ne connaissait ni le phénomène chinois à l’École des beaux-arts de Paris, ni la place spécifique de Strasbourg dans les ambitions françaises à l’époque. Le Palais du Rhin, lieu de l’exposition, faisait office d’antenne de l’École des beaux-arts de Paris après la Première Guerre mondiale, notamment à travers les architectes. Voir C. Clunas, « Chinese Art and Chinese Artists in France (1924-1925) », Arts asiatiques, Tome 44, 1989, p. 100-106.

22. à partir du 22 avril 1929, la polémique dans la revue Meizhan autour de « Huo (Je doute) » de Xu Beihong.

23. Exposition de la peinture chinoise – Exposition d’art chinois contemporain : Paris, Musée du Jeu de Paume, mai-juin 1933, organisée par le Musée des écoles étrangères et contemporaines à Paris, [avant-propos de Paul Valéry] ; [préf. de Georges Salles] ; [introd. de Ju Péon], Musée du Jeu de paume, Paris, 1933.

24. Extrait du « Récit de Xu Beihong » rédigé en avril 1930 : voir Beihong Suibi, Jiangsu Wenyi Chubanshe, Nanjing, 2007, p. 12-13. Xu Beihong se rendait les dimanches au domicile de Pascal Dagnan-Bouveret à Neuilly.

25. Mise au point récente dans M. Espagne, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres [En ligne], 1 | 2013.

26. En 1917, il côtoya à Tokyo Nakamura Fusetsu (1866–1943) qui était passé par l’Académie Julian.

27. Un exemple universel est fourni par les « chevaux » de Xu Beihong comme expression aboutie d’un accord entre le Xieyi (le rythme) chinois et le Xieshi (le réalisme) occidental.

28. À propos du lien entre la pensée confucéenne et la tradition chrétienne, on pense au Ren et au sacrifice. Sur l’idée de compassion chez Xu Beihong, voir l’article d’Ai Zhongxin, « Beitian Minren », Xu Beihong Yanjiu, Shanghai renmin meishu chuban she, 1984, p. 43-44.

29. La proximité est évidente entre les Prix de Rome des années 1920 et les premières œuvres à l’huile de Xu Beihong ; d’un côté citons Emile Beaume (1888-1967), L’Ensevelissement de Saint Antoine, (PRP 170 – 1921), ou encore Pierre Ducos de la Haille (1889-1972) La Fortune et l’Abondance sortant du sillon creusé par le laboureur (PRP 172 – 1922), de l’autre, L’esclave et le lion – Nuli yu Shi (1924), Tian Heng et cinq cents fidèles – Tian Heng Wubai Shi (1928-1930) et En attendant le sauveur – Xi Wo Hou (1930-1933).

30. Ph. Comar (éd.), Figures du corps, une leçon d’anatomie à l’École des beaux-arts de Paris, (cat. exposition : Paris, 2008) Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2008.

31. Chang-Ming Peng, « Fernand Cormon’s Cain: Epic Naturalism In Nineteenth-Century History Painting », Twenty-First-Century Perspectives on Nineteenth-Century Art: Essays in Honor of Gabriel P. Weisberg, Edited by Petra ten-Doesschate Chu et Laurinda S. Dixon, University of Delaware Press, New York, 2008, p. 238-246.

32. L’encre sur papier (143,5 x 424 cm), et huile sur toile (213 x 462 cm) sont conservés au Musée commémoratif Xu Beihong à Pékin.

33. Nous avons pu revoir en avril 2018 les deux versions confrontées lors de l’exposition organisée pour le centenaire de l’Académie centrale des beaux-arts de Chine (CAFA). Il semble même que Xu Beihong ait inséré un personnage noir dans son tableau, à l’exemple de ce que Théodore Géricault avait fait en 1819 dans son Le Radeau de La Méduse.

34. Les travaux pionniers de Michael Sullivan (1916-2013) ont minimisé l’influence française dans la modernité chinoise et relayé le rejet de l’art académique. En conséquence, le peintre Xu Beihong, vu comme le produit de la France et de l’art académique, fut peu considéré par l’auteur ; M. Sullivan, Art and Artists of Twentieth-Century China, University of California Press, Berkeley, 1996, p. 72 : « He [Xu Beihong] may have been a passionate patriot and a dedicated teacher, but he was not passionate or single-minded, as were Liu Haisu and Lin Fengmian, about the only thing that in the end matters to be a painter-painting itself. As a result, his work is seldom more than merely competent. »

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.