Mise en ligne des actes des journées d’étude ACA-RES des 9-10 novembre 2017

Mise en ligne des actes des journées d’étude ACA-RES des 9-10 novembre 2017

|

|||||

|

Posté par Emilie Roffidal, le 6 juin 2018;

Les actes des deuxièmes journées d’étude ACA-RES qui se sont tenues l’automne dernier à l’Université Toulouse Jean Jaurès sur le thème Mobilité des artistes, dynamique des institutions : dessiner la cartographie des échanges sont maintenant disponibles sur la page Hypothèses du programme de recherche vers ce lien: https://acares.hypotheses.org/actes-des-journees-detude-2.

Conçue pour rendre compte des communications et des discussions partagées, cette publication est un point d’étape dans la réflexion, avant le colloque de synthèse prévu en 2019.

Elle complète l’ensemble des ressources déjà disponibles sur la page Hypothèse : bibliothèque numérique ; . . . → En lire plus

Posté par Cécile Coulangeon, le 30 mai 2018;

Pour la huitième année consécutive, les Jeudis de l’art, cycle de conférences en histoire de l’art gratuit et ouvert à tous, se dérouleront à l’Institut Catholique de Paris. Ils s’étendront sur les deux semestres de l’année universitaire 2018-2019 (entre octobre et avril). Dans le cadre des cursus de licence et de master de la Faculté des Lettres, ces rencontres régulières veulent apporter un complément aux enseignements généraux en abordant des sujets plus spécifiques, et créer un lieu d’échanges interdisciplinaires entre étudiants, enseignants et public extérieur. C’est aussi l’occasion . . . → En lire plus Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 30 mai 2018;

Tagungsort : Residenzplatz 2a, 97070 Würzburg Programm (in der Reihe der von den Universitäten Leipzig, Würzburg und der École Pratique des Hautes Études, PSL (Sorbonne) organisierten Renaissance-Kolloquien) Freitag, 8. Juni, Martin von Wagner Museum 9.15 Uhr Begrüßung und Einführung: Damian Dombrowski, Sabine Frommel, Frank Zöllner, Eckhard Leuschner

Sektion Moderation: Susanne Müller-Bechtel (Würzburg/Dresden) 9.30 Uhr Isabella Augart (Hamburg): Non est hic. Materialisierungen des leeren Grabes Christi in der Cappella Rucellai in Florenz 10.15 Uhr Caterina Cardamone (Rimini): Le tecniche di costruzione nell’architettonico Libro di Antonio Averlino 11.00 Uhr Kaffeepause

Sektion Moderation: Sabine Frommel (Paris) 11.30 Uhr . . . → En lire plus Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 28 mai 2018;

École Pratique Des Hautes Études, PSL, Université Paris Sorbonne, Paris, Institut des études slaves, Paris Séminaire international sous la direction scientifique de Sabine Frommel (EPHE) et Pierre Gonneau (Université Paris Sorbonne/EPHE) 4 juin 2018, Institut des études slaves, 9, rue Michelet, 75006 Paris Programme : 9.15 Sabine Frommel, Pierre Gonneau : Introduction 9.30 Ioanna Rapti (EPHE) : Les fresques du monastère arménien de Kaymaklı à Trébizonde : la tradition byzantine entre le . . . → En lire plus Posté par F.Delisle, le 28 mai 2018;

Journée d’étude : « Connecteurs divins, objets de dévotion en représentation dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle) » (Rouen, 15 juin 2018) Journée d’étude : « Connecteurs divins, objets de dévotion en représentation dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle) » (Rouen, 15 juin 2018)

Journée organisée par l’Université de Rouen (GRHis), avec le concours de l’archevêché de Rouen, et en association avec les universités de Montpellier, Genève et Lausanne A l’Archevêché de Rouen (salle du conseil) Entrée libre – Inscription préalable obligatoire : f.cousinie[@]orange.fr Présentation : L’histoire de l’art a, depuis longtemps, intégré l’importance du spectateur et du contexte à la fois perceptif, cognitif et pragmatique qui, dans un temps et un espace déterminés, organise son rapport spécifique à une œuvre. Certains éléments restent cependant sous-évalués sinon . . . → En lire plus Posté par Louise-Elisabeth Queyrel, le 25 mai 2018;

Dans le cadre du programme de recherche « Imago-Eikon. Regards croisés sur l’image chrétienne médiévale entre Orient et Occident », vous êtes cordialement convié-e-s à deux demi-journées de conférences et débats autour du thème : « Histoires chrétiennes en images : espace, temps et structure de la narration« . Les jeudis 31 mai et 21 juin 2018, de 14h à 18h. Chaque après-midi sera suivie d’un cocktail. Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Vasari (entrée libre) Organisation scientifique : Sulamith Brodbeck, Anne-Orange . . . → En lire plus Posté par Vladimir Nestorov, le 20 mai 2018;

Deuxième colloque international du château de Versailles. Co-organisation : Centre de recherche du Château de Versailles, Université du Havre, BnF-Cabinet des médailles, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Programme : Jeudi 24 Mai 14h00 : Accueil L’histoire métallique et Versailles. Président de séance : Yves-Marie BERCÉ, Académie des inscriptions et belleslettres 14h30 : L’architecture en médaille ou la gloire du roi in nuce Inès VILLELA-PETIT, conservatrice, Bibliothèque nationale de France département des Monnaies, médailles et antiques 15h10 : À propos des médailles de Louis XIV : références et pratiques médiévales . . . → En lire plus Posté par INHA, le 16 mai 2018;

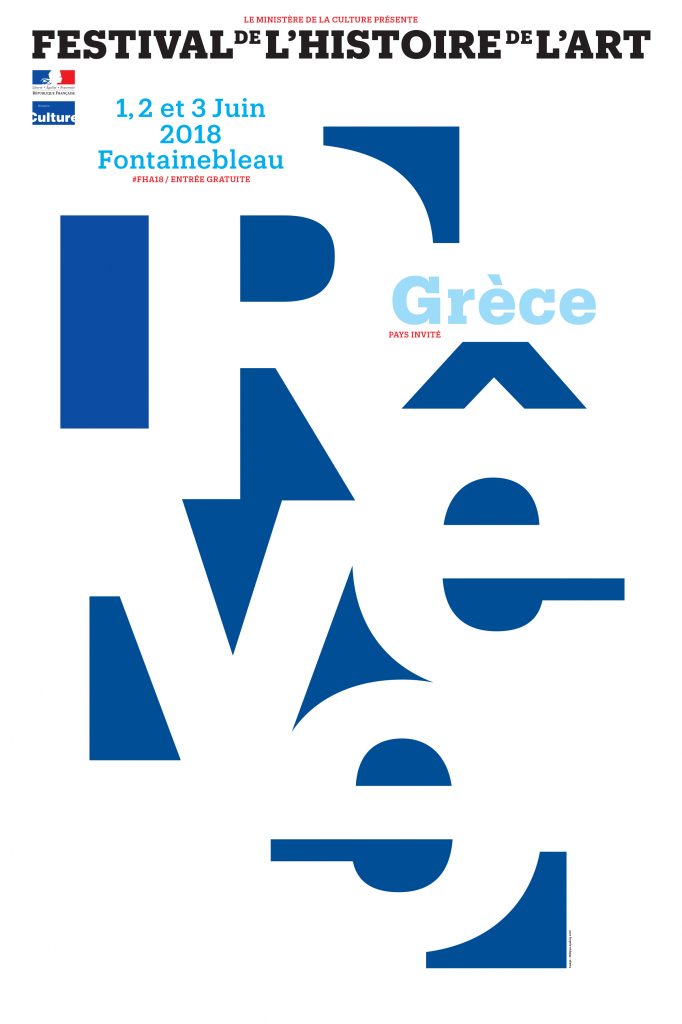

Créé en 2011, le Festival de l’histoire de l’art est une manifestation annuelle unique qui rassemble les amateurs et les spécialistes de l’histoire de l’art du monde entier. Conçu comme un carrefour des publics et des savoirs, il établit un dialogue fécond entre les œuvres et les mots à la croisée de la recherche, de la création et des métiers du patrimoine, sans oublier le monde de l’édition et du marché de l’art. Plus de 300 conférences, tables-rondes, débats, présentations d’ouvrages, mais aussi projections, spectacles, visites guidées et activités pour le jeune public visent à présenter la richesse des arts visuels anciens et . . . → En lire plus Posté par Catherine Prioul, le 15 mai 2018;

Cette communication de Benjamin Foudral invité par Barthélémy Jobert et Frédérique Thomas-Maurin, se tiendra au Centre André Chastel, galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Ingres (2e étage), 18h30-20h. Entrée libre. Cette communication vise à présenter l’exposition « Léon Frederic (1856-1940), un autre réalisme » qui se déroulera au musée Gustave Courbet d’Ornans de juillet à octobre 2018. Depuis son ouverture en 2011, le musée Gustave Courbet privilégie les expositions qui permettent non seulement d’approfondir la connaissance de l’œuvre de Courbet mais aussi de le mettre en résonance avec d’autres artistes. . . . → En lire plus Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 11 mai 2018;

Lieu : Dubrovnik, Centre for Advanced Academic Studies (CAAS)

University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Art History Dpt HRZZ Research project -Visualizing Nationhood: the Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th – 18th c.) HISTARA, École Pratique des Hautes Études, PSL – Research University Paris Università di Macerata

The workshop aims at bringing together specialists and doctoral students from various academic backgrounds, focusing on art historical methodology in researching . . . → En lire plus Posté par Pascale Dubus, le 7 mai 2018;

La RSA a communiqué le calendrier suivant : Submissions website opens: by 1 July 2018 Submission deadline: 15 August 2018 Acceptance notifications sent out: by 1 November 2018 Deadline to register for the conference: 15 December 2018 Des bourses de voyage sont délivrés aux intervenants venant d’autres continents. Les candidatures aux bourses seront ouvertes en novembre 2018. RSA will offer a limited number of travel grants . . . → En lire plus Posté par Florence Fesneau, le 4 mai 2018;

Journée d’étude du GRHAM : « Le mou : saisir la mollesse de la matière au motif dans les arts visuels à l’époque moderne » (Paris, 13 juin 2018) Type : Journée d’études. Date et horaire : mercredi 13 juin 2018 à partir de 9h20. Lieu : salle Vasari, Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris. Cette journée d’étude se propose de réfléchir sur la notion peu étudiée du mou en histoire de l’art. Elle sera déclinée et analysée sous ses appellations de morbidezza, mollesse et moelleux dans les domaines de la sculpture et de la peinture pendant la période moderne. Programme . . . → En lire plus Posté par Catherine Prioul, le 26 avril 2018;

The Cultural Heritage of Europe @ 2018 Re-assessing a Concept – Re-defining its Challenges (Paris, 4-5 Juin 2018, Galerie Colbert/INHA, salle Vasari 1er étage) International Conference – Colloque international Centre André Chastel, Sorbonne Université, Paris Conception: Michael Falser, professeur invité Organisation : Michael Falser, Dany Sandron, Elinor Myara Kelif Avec le soutien du LabEx « Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe » et du Centre André Chastel Avec l’appui de Leïla Vaughn et Réza Kettouche Le tournant vers le « global » et le « transculturel » dans les disciplines de l’histoire de l’art et de . . . → En lire plus Posté par Vladimir Nestorov, le 18 avril 2018;

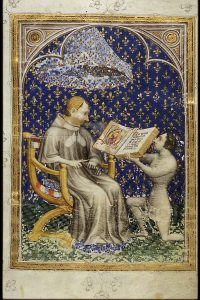

La production culturelle médiévale ne peut se concevoir sans prendre en compte le livre manuscrit sous toutes ses formes. Abandonnant les scriptoria monastiques, puis les « bibliothèques » cathédrales (et de facto, son état de privilège d’hommes d’Église), le livre s’est très vite immiscé dans la cité avec l’avènement des grands centres universitaires et de leurs collèges associés, l’essor considérable des ateliers laïcs à partir du système de la pecia. Autour de lui se sont alors développés des métiers innovants, où l’enlumineur s’est forgé une place . . . → En lire plus Posté par INHA, le 18 avril 2018;

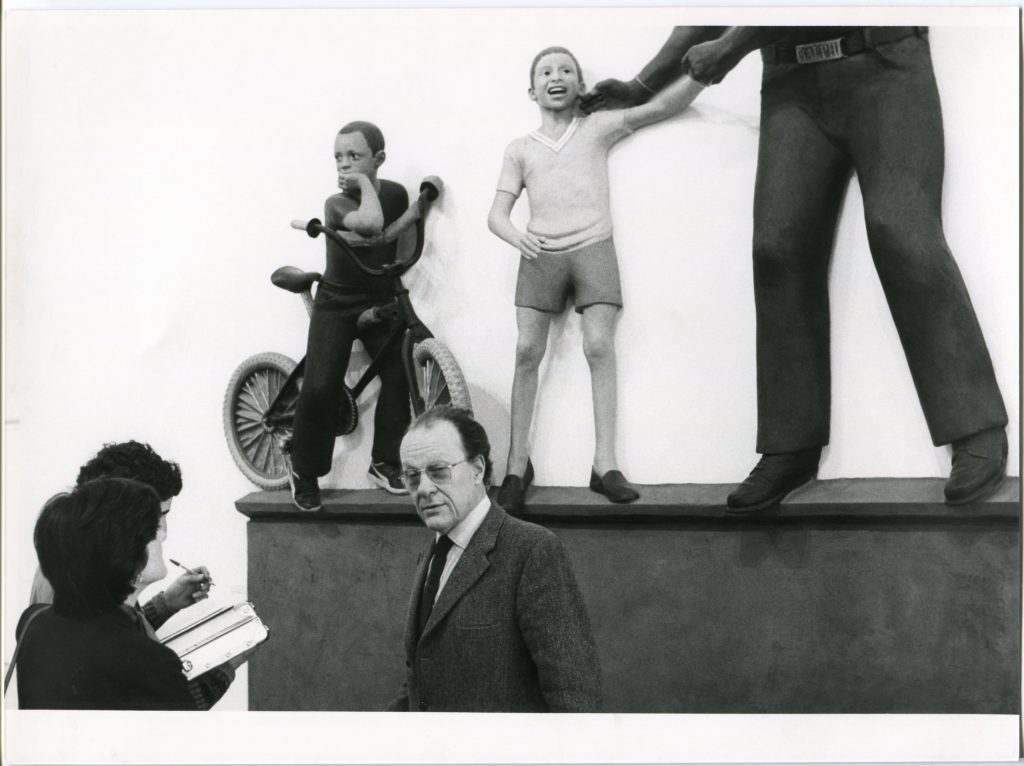

Georges Boudaille devant Back to School, 1984, de John Ahearn, 13e Biennale de Paris, 1985 © Philippe Laplace Fonds Georges Boudaille – INHA-Collection Archives de la critique d’art Considérant la Biennale des jeunes artistes comme une institution précaire de l’art contemporain, il vaut la peine de se demander comment elle s’inscrivit – si ce fut le cas – au sein d’un mouvement critique à l’égard des institutions et des musées en particulier, qui conduisit dans les années 1960 et 1970 à expérimenter de nouveaux espaces pour l’art. Cette conférence réunit l’artiste Richard Nonas, qui fut profondément impliqué . . . → En lire plus Posté par Leonore Losserand, le 18 avril 2018;

Les lits trônent dans les chambres ; ils en sont la définition ultime. Aux yeux du public, pas de chambre sans lit – et sans chambre, pas de maison. La multiplication au XIXe siècle des chambres de François Ier ou de Henri IV – et d’autant de lits supposés – dans les châteaux de province relève de la même curiosité pour un meuble qui évoque la « grande histoire » et l’intimité des puissants. Il concentre l’idée de la maison . . . → En lire plus Posté par Laureline Meizel, le 13 avril 2018;

Journée d’étude : « L’histoire de la photographie et ses sources textuelles entre exemplarité et exemplification », (Université de Liège, 27 avril 2018) L’épanouissement de l’histoire de la photographie et la multiplication des questions qu’elle formule implique une diversification des sources, parmi lesquelles figure une proportion importante de textes. La correspondance, les essais, les articles de presse, les documents juridiques, les ouvrages techniques ou encore les œuvres littéraires forment un immense corpus ouvert à l’analyse. Se repérer parmi ces écrits, les saisir dans leur ensemble et en faire la synthèse se présente comme autant de défis adressés à l’histoire de la photographie et relevés, . . . → En lire plus Posté par Louise-Elisabeth Queyrel, le 8 avril 2018;

Appel à communications : « Les trames arborescentes sur les façades des lieux sacrés : Iconographie, mnémotechnie et anagogie d’un procédé structurel de l’Antiquité chrétienne à la fin du Moyen Âge » (Paris, 25 mai 2018) Date limite : 10 avril 2018 Né en 2015, le projet Trames arborescentes a pour vocation de favoriser, à travers des groupes de travail et des journées d’étude, la rencontre de chercheurs dont l’arbre et l’arborescence sont au centre ou en périphérie des travaux. Une journée d’étude spécialisée, consacrée aux trames arborescentes qui occupent les façades des édifices religieux antiques et médiévaux, aura lieu le 25 mai 2018. Dans . . . → En lire plus Posté par Florence Fesneau, le 8 avril 2018;

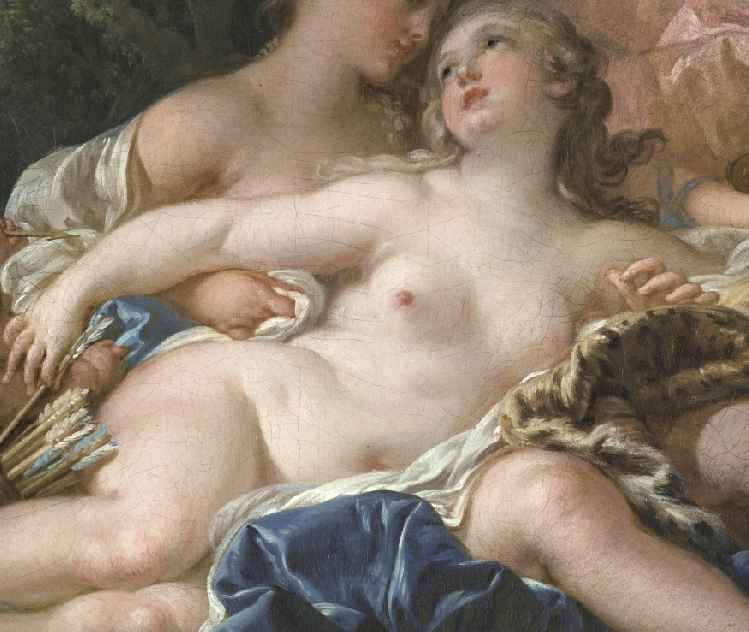

Conférence : « L’Invention du Bonheur. Peindre l’Histoire au siècle des Lumières » (Paris, 17 mai 2018) Type : Conférence (entrée libre). Date et horaire : jeudi 17 mai 2018 à 16h. Lieu : Paris, Institut National d’Histoire de l’Art, salle Jullian. Cette communication vise à repenser la notion de plaisir généralement associée à la peinture d’histoire élaborée sous le règne de Louis XV et généralement connue comme ‘Rococo’. Plus précisément, il s’agit de démontrer comment l’esthétique développée après la Régence par une nouvelle génération d’artistes nés autour de 1700 n’est pas le résultat d’une décadence sociale et morale comme on l’a trop souvent répété. En revanche, elle . . . → En lire plus Posté par Anastasya Chevalier, le 4 avril 2018;

Université Paris Nanterre MAE salle 2 rez-de-jardin. Les rites liturgiques articulent la structure matérielle d’un édifice ecclésiastique. De ce fait, chaque conception artistique participe à son aménagement. Reproduit sur un bloc de pierre – claveaux de grandes arcades ou chapiteaux – à partir d’objets sacrés comme les chancels, le motif sculpté aide à identifier un espace liturgique spécifique. Cette question de l’espace liturgique peut également être considérée à travers le prisme de l’objet liturgique. Plusieurs cérémonies se déroulent, en effet, en dehors du cadre bâti de l’église : les processions, . . . → En lire plus |

Connexion au blogÉquipeRédacteur en chef : Olivier Bonfait. ÉvénementsÉtiquettesAllemagne

Antiquité

Architecture

Archéologie

Art contemporain

art et littérature

Art et politique

Art et science

Arts décoratifs

Arts graphiques

Cinéma

Cultural Studies

Doctorat

Enseignement

Espagne

Europe

France

Histoire sociale

Historiographie

Iconographie

Italie

marché de l'art

Moyen-Âge

Musées/expositions

Méthode

Numérisation

patrimoine

Peinture

Photographie

Post-doctorat

Rapports texte/image

Renaissance

Sculpture

Technique/matériau

Théorie et interprétation

Transferts culturels

Transpériode

XIXe

XV-XVIIIe

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XX-XXIe

XXe siècle

Écrits sur l'art

États-Unis

Archives |

||||