Posté par Sébastien Bontemps, le 11 octobre 2013;

- Date limite : 31 décembre 2013

- Date et lieu de la journée d'étude : R12 mai 2014, Royal West of England Academy, Queen’s Road, Bristol, R12 mai 2014, Royal West of England Academy, Queen’s Road, Bristol

Royal West of England Academy, Queen’s Road, Bristol, UK, May 12, 2014 Deadline: Dec 31, 2013 Royal West of England Academy, Queen’s Road, Bristol, UK, May 12, 2014 Deadline: Dec 31, 2013

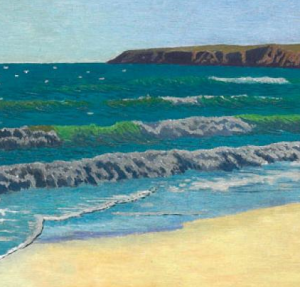

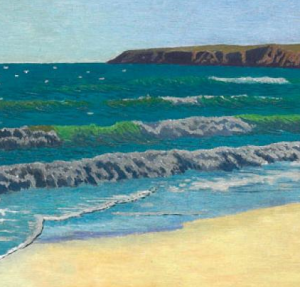

British Waters and Beyond: The cultural significance of the sea since 1800

Call for papers

Coinciding with a major exhibition – Power of the Sea (April 5 – July 6th) – the Royal West of England Academy is hosting an interdisciplinary one-day symposium in partnership with Oxford Brookes University and Leeds Metropolitan University.

Power of the Sea explores the aesthetic sensibilities of the sea, celebrating its qualities through observed, naturally occurring phenomena, as well as drawing upon the rich cultural legacy of narratives, metaphors and allegories with which it is associated. Work by contemporary artists will be shown alongside that of 19th and . . . → En lire plus

Posté par Viviane Delpech, le 10 octobre 2013;

- Date et lieu du colloque : 9-10 octobre 2014, Salle des congrès Antoine d'Abbadie, Hendaye

- Date limite : 31 décembre 2013

Le bicentenaire de la naissance de Viollet-le-Duc est inscrit au programme des Commémorations nationales du ministère de la Culture en 2014. A cette occasion, le laboratoire EA 3002 ITEM, de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, organise un colloque international afin de célébrer l’œuvre et le parcours de cet architecte-théoricien, fondateur du renouveau identitaire national dans le domaine du patrimoine et des arts. Cette manifestation aura lieu les 9 et 10 octobre 2014 à la salle des congrès Antoine d’Abbadie, à Hendaye, non loin du château d’Abbadia, édifice marquant du corpus viollet-le-ducien. Le bicentenaire de la naissance de Viollet-le-Duc est inscrit au programme des Commémorations nationales du ministère de la Culture en 2014. A cette occasion, le laboratoire EA 3002 ITEM, de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, organise un colloque international afin de célébrer l’œuvre et le parcours de cet architecte-théoricien, fondateur du renouveau identitaire national dans le domaine du patrimoine et des arts. Cette manifestation aura lieu les 9 et 10 octobre 2014 à la salle des congrès Antoine d’Abbadie, à Hendaye, non loin du château d’Abbadia, édifice marquant du corpus viollet-le-ducien.

Propos du colloque

De nombreuses facettes de la personnalité de Viollet-le-Duc sont désormais bien connues, particulièrement son rôle . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 8 octobre 2013;

- Date limite : 15 novembre 2013

This is an open call for submissions for an edited volume on the artist-as-curator for an academic press in the UK. The editor seeks submissions that theorize and/or historicize the breakdown of traditional boundaries separating the practices of artistic creation and curation.

The volume will survey artist-curator activities thematically, geographically, and through in-depth treatments of key figures and events. Submissions should address curatorial interventions by individuals or collectives that make art by re-presenting historically invested artworks in new contexts. Proposals that examine the activities of artists acting as curators and/or curators acting as artists in the contemporary moment are welcome. Submissions that historicize the figure of the artist-curator by examining earlier . . . → En lire plus The volume will survey artist-curator activities thematically, geographically, and through in-depth treatments of key figures and events. Submissions should address curatorial interventions by individuals or collectives that make art by re-presenting historically invested artworks in new contexts. Proposals that examine the activities of artists acting as curators and/or curators acting as artists in the contemporary moment are welcome. Submissions that historicize the figure of the artist-curator by examining earlier . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 30 septembre 2013;

- Date limite : 29 novembre 2013

- Date et lieu du colloque : 17 janvier 2014, New York

New York City, Museum of Biblical Art, January 17, 2014 Deadline-CFP: 29 nov. 2013

They Who Gathered Much: Artists, Audiences, and Collectors of Biblical Imagery Symposium They Who Gathered Much: Artists, Audiences, and Collectors of Biblical Imagery Symposium

Organized in conjunction with Sacred Visions: Nineteenth-Century Biblical Art from the Dahesh Museum Collection, on view at the Museum of Biblical Art (MOBIA) from October 17, 2013, to February 16, 2014, this symposium will interrogate the intersection of two dramatic shifts in nineteenth-century culture: first, the reconfiguring of biblical representation amid shifts in Bible historicism. Second, the emerging markets for buying, selling, and exhibiting biblical art amid a rise of a new middle-class art patronage and the opening of the first modern museums for the . . . → En lire plus

Posté par Sarah Feron, le 26 septembre 2013;

Le dernier numéro de la revue, Perspective. La revue de l’INHA (2013-1), consacré à la période moderne et à l’époque contemporaine, dont vous trouverez le sommaire ci-dessous, est paru.

Vous pouvez acheter ce nouveau numéro de la revue ou vous abonner à la revue en vous rendant à l’adresse suivante : http://www.lcdpu.fr/revues/perspective/.

Éditorial : Bernd Roeck, Images, mentalités, quantités : pour une histoire de l’art statistique

Période moderne

Débat

Hors cadre : entretien avec Hubert Damisch par Giovanni Careri et Bernard Vouilloux

Travaux

Gerardo De Simone, Fra Angelico : perspectives de recherches, passées et futures

Sara Galletti, Before the Academy : Research Trends in the History of French Early Modern Architecture before the . . . → En lire plus

Posté par direction études et recherche INHA, le 26 septembre 2013;

- Date et lieu du colloque : Paris, INHA, Petit Palais, 11-12 octobre 2013

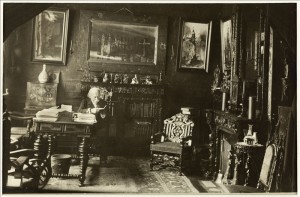

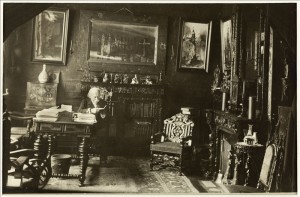

Paul Meurice dans son cabinet rue Fortuny (détail), collections des Maisons de Victor Hugo © Aaron Gerschel/Maisons de Victor Hugo/Roger-Viollet

La Ville de Paris est l’un des premiers collectionneurs de France. Ses quatorze musées, réunis depuis 2013 au sein de l’établissement public Paris Musées conservent une part importante de ce patrimoine. Nées de l’intérêt porté par la Ville à sa propre mémoire et à sa vie artistique, ces collections sont aussi le fruit du rapport passionné que de nombreux amateurs et collectionneurs ont entretenu avec la capitale, qu’ils ont choisie pour conserver leurs trésors patiemment assemblés. Ce « choix . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 24 septembre 2013;

- Date limite : 30 septembre 2013

Chicago, IL, March 20 – 22, 2014 Deadline-CFP: 30 sept. 2013

CALL FOR PAPERS CALL FOR PAPERS

Nineteenth Century Studies Association (NCSA) Urbanism and Urbanity March 20-22, 2014, Chicago IL

We seek papers and panels that investigate elements of urbanism and urbanity during’ the long nineteenth century, such as:

– urbanites (the flaneur, the prostitute,the detective, the criminal, etc.); – urbanites and the rise of consumer culture; – immigrants and urban communities: urban domesticity in literature and culture; – architecture, urban design, and city planning; – urban spaces and the gothic imagination; – mobilities and forms of urban transport; – the politics of urban space; – the city and the natural environment; – urban cartographies; . . . → En lire plus

Posté par Thomas Bohl, le 18 septembre 2013;

- Date et lieu du colloque : 27-29 septembre ; salle Jean Moulin - Bibliothèque municipale

Périgueux, France (24), 27-29 septembre ; salle Jean Moulin - Bibliothèque municipale

Périgueux, France (24), 27-29 septembre ; salle Jean Moulin - Bibliothèque municipale

Périgueux, France (24)

Ce thème associe étroitement châteaux, cuisines et dépendances de manière à dégager l’existence et la mise en œuvre des pratiques destinées à nourrir la population, plus ou moins nombreuse, vivant au château, qu’elle soit ou non sédentaire. Cette approche à plusieurs dimensions prend en compte la complémentarité de ces trois éléments, s’inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire (archéologie, histoire, histoire de l’art, cinéma) et dans la longue durée qui, du Moyen Âge à nos jours et à propos du château, caractérise les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord depuis plus de vingt ans. Ce thème associe étroitement châteaux, cuisines et dépendances de manière à dégager l’existence et la mise en œuvre des pratiques destinées à nourrir la population, plus ou moins nombreuse, vivant au château, qu’elle soit ou non sédentaire. Cette approche à plusieurs dimensions prend en compte la complémentarité de ces trois éléments, s’inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire (archéologie, histoire, histoire de l’art, cinéma) et dans la longue durée qui, du Moyen Âge à nos jours et à propos du château, caractérise les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord depuis plus de vingt ans.

Annonce

Le XXIe colloque annuel des Rencontres d’archéologie et d’histoire en . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 18 septembre 2013;

- Date limite : 11 novembre 2013

- Date et lieu du colloque : 10-12 avril 2014, Londres

London, Royal College of Art, April 10 – 12, 2014 Deadline-CFP: 11 nov. 2013

Sea Currents: The 19th-Century Ocean World (AAH Annual Conference, London, Royal College of Art, 10-12 April 2014) Sea Currents: The 19th-Century Ocean World (AAH Annual Conference, London, Royal College of Art, 10-12 April 2014)

Convenors of Session: Kathleen Davidson (University of Sydney) and Molly Duggins (University of Sydney)

Vast and fluid, the oceanic spaces of empire in the 19th century inspired an imaginative and multifaceted aesthetic discourse that intersected with colonial and scientific expansion. From the seashore, which emerged as a site of leisure, liminality and transgression, to the seabed, which was perceived as a perilous but alluring frontier, marine environments captivated contemporary practitioners and audiences alike on a local and global . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 18 septembre 2013;

- Date limite : 3 novembre 2013

- Date et lieu du colloque : 17-18 avril 2014, Amsterdam

The Artwork Exposed: Politics and the Arts (1850-1914) Seminar in Collaboration with the Royal Netherlands Historical Society (KNHG) Amsterdam, Rijksmuseum, 17-18 April 2014

Organized by: Camelia Errouane (University of Groningen) Laura Prins (Van Gogh Museum, Amsterdam)

Confirmed key-note speaker: Michelle Facos (Indiana University Bloomington)

Artworks do not stand on their own: they are made for specific goals and presented in certain contexts; they are viewed and consumed by different persons and eventually they are analyzed by critics and historians. Within this social dynamic, the relationship between the arts and politics has always been complex: Governments of all colors have used and abused the arts throughout history, while individual artists, too, have used . . . → En lire plus Artworks do not stand on their own: they are made for specific goals and presented in certain contexts; they are viewed and consumed by different persons and eventually they are analyzed by critics and historians. Within this social dynamic, the relationship between the arts and politics has always been complex: Governments of all colors have used and abused the arts throughout history, while individual artists, too, have used . . . → En lire plus

Posté par Olivier Bonfait, le 15 septembre 2013;

- Date limite : 11 octobre 2013, 11 octobre 2013

JOB: Lecturer in Art History (St. Andrews) JOB: Lecturer in Art History (St. Andrews)

Application deadline: Oct 11, 2013

Salary: £37,382 – £45,941 per annum Start: 1 January 2014 or as soon as possible thereafter Ref: ML2072

We are seeking to appoint a Lecturer whose research interests lie either in the area of European Art in the period c.1600-1800 or Contemporary Art.

You should already have or be close to completing a Ph.D. You should be able to provide evidence of your research abilities in the form of publications as well as a programme of on-going research that will contribute to our reputation as one of the leading Art History departments in the UK. Other evidence of research activity (e.g. grants awarded, conference papers delivered, . . . → En lire plus

Posté par Olivier Bonfait, le 15 septembre 2013;

- Date et lieu du colloque : Amsterdam, EYE : 19 juin 2014/ La Haye, RKD : 20 juin

- Date limite : 13 décembre 2013, 13 décembre 2013

The ‘Mediatization’ of the Artist

EYE Film Institute, Amsterdam/Netherlands Institute for Art History (RKD), The Hague, 19-20 June 2014 Deadline: Dec 13, 2013

Call for papers: The international conference The Mediatization of the Artist aims to examine the various aspects of the visual-media presence of the artist from the nineteenth century to today. With the rise of notions of artistic autonomy and the simultaneous demise of old systems of patronage, artists increasingly found themselves confronted with the necessity of developing a public image. At the same time, new audiences for art discovered their fascination for the life and work of the artist. The rise of new media . . . → En lire plus Call for papers: The international conference The Mediatization of the Artist aims to examine the various aspects of the visual-media presence of the artist from the nineteenth century to today. With the rise of notions of artistic autonomy and the simultaneous demise of old systems of patronage, artists increasingly found themselves confronted with the necessity of developing a public image. At the same time, new audiences for art discovered their fascination for the life and work of the artist. The rise of new media . . . → En lire plus

Posté par Thomas Bohl, le 5 septembre 2013;

- Date et lieu du colloque : 3-5 octobre 2013 ; Conseil général d'Eure-et-Loire, Amphithéâtre - 1 place Châtelet

Chartres, France (28)

Présentation

Ce colloque international, accueilli dans l’amphithéâtre du conseil général d’Eure-et-Loir, vient clore deux années de travaux consacrés à la thématique « Faire mémoire », qui a permis l’approche du phénomène mémoriel dans sa relation avec la création artistique, au sein de l’édifice sacré. L’ambition de ces trois jours à Chartres est de confronter, dans l’espace et dans le temps, les formes diversifiées que la mémoire peut revêtir pour les artistes et les commanditaires, et leur réception par le public.

L’art sacré agit comme un prodigieux catalyseur, et les mémoires lui offrent un champ immense :

les mémoires des traditions locales, qui sont la mémoire des lieux ; . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 4 septembre 2013;

- Date limite : 15 octobre 2013

Sintra, Portugal, November 01, 2013 Application deadline: 15 oct. 2013

Research Opportunity – Fellowship

SCIENTIFIC AREA OF RESEARCH: Art History

DESCRIPTION: Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT/UNL) and Parques de Sintra – Monte da Lua, SA (PSML) are looking for an individual to participate in the project « Stained Glass: A Passion of King Ferdinand II – Assembling the Puzzle » as a one-year fellow, to be financially supported by the Portuguese Fundação para a Ciência e Tecnologia. This cooperation will take place at Pena National Palace in Sintra, Portugal. This project aims at studying the collection of stained glass assembled by Ferdinand of Saxe-Coburg and Gotha (1816-1885). It . . . → En lire plus

Posté par Olivier Bonfait, le 1 septembre 2013;

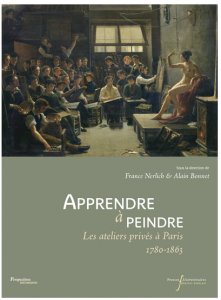

Apprendre à peindre : les ateliers privés à Paris, 1780-1863 sous la direction de France Nerlich et d’Alain Bonnet, Tours, Presse Universitaire François Rabelais, 2013.

Où apprenait-on à peindre à Paris au XIXe siècle ? Cette question pourtant cruciale n’a jusqu’à maintenant guère été approfondie par les historiens de l’art dont l’attention était surtout tournée vers le fonctionnement de l’École des beaux-arts. Or les classes de peinture n’y furent introduites qu’en 1863. De la fin du XVIIIe siècle à 1863, c’est dans l’espace hybride des ateliers privés d’enseignement, entre ancienne cellule artisanale et structure académique, que s’inventent et se développent de nouvelles approches du métier de peintre. Au-delà des aspects . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Lett, le 26 juillet 2013;

- Date limite : 30 septembre 2013

Afin d’encourager la recherche universitaire sur les deux Empires, la Fondation Napoléon accorde, chaque année, six bourses d’études à des étudiants de troisième cycle préparant une thèse sur des sujets concernant le Premier ou le Second Empire. Afin d’encourager la recherche universitaire sur les deux Empires, la Fondation Napoléon accorde, chaque année, six bourses d’études à des étudiants de troisième cycle préparant une thèse sur des sujets concernant le Premier ou le Second Empire.

Reconnue d’utilité publique en 1987, la Fondation Napoléon encourage la recherche en Histoire des périodes napoléoniennes, du Consulat, du Premier et du Second Empire, favorise l’accès aux connaissances, et participe à la sauvegarde du patrimoine napoléonien. Depuis plus de 10 ans, elle développe des services en direction de la recherche en histoire : site d’archives numérisées « napoleonica.les archives », revue d’histoire en ligne « napoleonica.la revue », numérisation du . . . → En lire plus

Posté par Anne Perrin-Khelissa, le 13 juillet 2013;

- Date du colloque : Vendredi 13 et samedi 14 juin 2014

- Lieu : Paris, Institut national d'histoire de l'art et Centre allemand d'histoire de l'art

- Date limite : lundi 30 septembre 2013

Entre la réunion des États généraux et la fin du Premier Empire, vingt-cinq ans s’écoulent pendant lesquels bouleversements politiques, économiques, sociaux et culturels créent un contexte d’instabilité pour le secteur du luxe et du demi-luxe français. Les ateliers et les manufactures sont confrontés à des conditions matérielles et organisationnelles difficiles. Le manque de matières premières, la détérioration des finances et la diminution du personnel en raison du départ des jeunes hommes aux armées ont un impact négatif sur la production artisanale. L’incertitude générale que représente cette période d’instabilité politique et de conflits armés n’empêchent pourtant pas l’émergence de modes. De nouveaux marchés s’ouvrent . . . → En lire plus Entre la réunion des États généraux et la fin du Premier Empire, vingt-cinq ans s’écoulent pendant lesquels bouleversements politiques, économiques, sociaux et culturels créent un contexte d’instabilité pour le secteur du luxe et du demi-luxe français. Les ateliers et les manufactures sont confrontés à des conditions matérielles et organisationnelles difficiles. Le manque de matières premières, la détérioration des finances et la diminution du personnel en raison du départ des jeunes hommes aux armées ont un impact négatif sur la production artisanale. L’incertitude générale que représente cette période d’instabilité politique et de conflits armés n’empêchent pourtant pas l’émergence de modes. De nouveaux marchés s’ouvrent . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 8 juillet 2013;

- Date et lieu du colloque : 19-21 juin 2014, Turin.

- Date limite : 15 septembre 2013

How it all began. Primitivism and the legitimacy of architecture in the 18th and 19th centuries, session at the 2014 European Architectural History Network (EAHN), Turin, 19-21 June 2014. How it all began. Primitivism and the legitimacy of architecture in the 18th and 19th centuries, session at the 2014 European Architectural History Network (EAHN), Turin, 19-21 June 2014.

By the turn of the eighteenth century, architects and writers questioned many of the foundations of renaissance design theory and its later developments: the role of Roman antiquity as the primary provider of architectural references ; the authority of Vitruvius’ De architectura and its many editions, translations and re-workings; and also some of the very concepts that shaped this design theory, such as . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 7 juillet 2013;

- Date limite : 30 novembre 2013

- Date et lieu du colloque : 28 – 30 mars 2014, Royaume Uni, University of Sheffield.

LES ÉMOTIONS ET LES SENTIMENTS 12e colloque annuel de la Society of Dix-Neuviémistes (SDN), University of Sheffield, 28 – 30 mars 2014 LES ÉMOTIONS ET LES SENTIMENTS 12e colloque annuel de la Society of Dix-Neuviémistes (SDN), University of Sheffield, 28 – 30 mars 2014

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions pour des communications traitant de divers aspects du thème du colloque en rapport avec la culture française ou francophone, l’histoire et l’histoire de l’art, la littérature et la musique de 1789 à 1914.

Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive de sujets possibles :

Spleen et idéal Le bonheur La colère La joie Les phobies L’extase La mélancholie L’histoire des émotions Les images affectives La vie intime La vie privée La tristesse La douleur La solitude L’hostilité Le conflit Le roman personnel L’éducation sentimentale . . . → En lire plus

Posté par Sébastien Bontemps, le 1 juillet 2013;

- Date et lieu : 12-13 décembre 2013, Université Paris Diderot

- Date limite : 13 octobre 2013

Paris, Diderot University, December 12 – 13, 2013 Deadline: Oct 13, 2013 Paris, Diderot University, December 12 – 13, 2013 Deadline: Oct 13, 2013

Call for Papers:

Persistent Spaces: politics, aesthetics and topography in the eighteenth- and nineteenth-century city’

Two-day postgraduate conference, 12th-13th December 2013, Université Paris Diderot

The aim of this two-day conference is to bring together young researchers to explore the city and its ideologies from a fully interdisciplinary perspective. We would like to combine approaches from the fields of literature and the arts, sociology, philosophy, law, science and engineering in order to create a dialogue between disciplines and methodologies. This conference would also establish a dialogue between the 18th and the 19th centuries. We will seek to highlight the individual specificities of these two periods, but also to . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

Royal West of England Academy, Queen’s Road, Bristol, UK, May 12, 2014 Deadline: Dec 31, 2013

Royal West of England Academy, Queen’s Road, Bristol, UK, May 12, 2014 Deadline: Dec 31, 2013