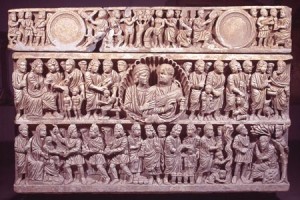

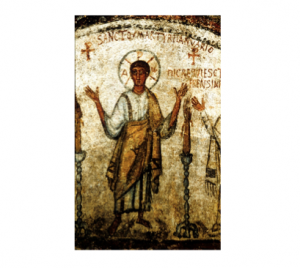

La section d’histoire de l’art de l’Université de Lausanne et la chaire d’archéologie paléochrétienne et byzantine de l’Université de Fribourg organisent pour l’année universitaire 2001-2012 un troisième cycle romand des lettres, consacré au thème: « L’évêque, l’image et la mort ». Dans ce cadre, une première manifestation de deux jours, sous forme de colloque, aura lieu les 17 et 18 octobre prochains à l’Université de Lausanne. Les interventions seront consacrées à la période paléochrétienne. Participeront aux travaux des historiens de l’art, des historiens et des spécialistes de patristique. Le colloque se déroulera sur le site de Dorigny, dans la bâtiment Extranef, salle 110, entre 9h00 . . . → En lire plus

La section d’histoire de l’art de l’Université de Lausanne et la chaire d’archéologie paléochrétienne et byzantine de l’Université de Fribourg organisent pour l’année universitaire 2001-2012 un troisième cycle romand des lettres, consacré au thème: « L’évêque, l’image et la mort ». Dans ce cadre, une première manifestation de deux jours, sous forme de colloque, aura lieu les 17 et 18 octobre prochains à l’Université de Lausanne. Les interventions seront consacrées à la période paléochrétienne. Participeront aux travaux des historiens de l’art, des historiens et des spécialistes de patristique. Le colloque se déroulera sur le site de Dorigny, dans la bâtiment Extranef, salle 110, entre 9h00 . . . → En lire plus

|

|||||

|

De nombreuses propositions (environ 40) ont été reçues pour l’appel à publication dans le numéro de la revue Histoire de l’art consacrée à Histoire de l’art et approches visuelles. Mais seulement une portait sur la période antique, le Moyen Age ou la Renaissance. L’appel à publication est donc prolongée jusqu’au 16 juin. La reconsidération du champ et des objets de l’histoire de l’art depuis les années soixante-dix, comme l’apparition et le développement d’approches théoriques nouvelles dans cette discipline, ont conduit à une transformation de nos pratiques, voire à leurs redéfinitions au sein des sciences humaines et sociales. Parmi elles, la tendance récente à embrasser la production visuelle au sens large et à revendiquer les expérimentations théoriques et pratiques propre aux études visuelles fait émerger de nouvelles interrogations. A quels défis . . . → En lire plus La citoyenneté romaine est fondée sur des statuts civiques et politiques juridiquement établis durant les premiers siècles de la République. Elle offre à l’empire romain un modèle civique destiné, en près de quatre siècles (IIe s. av. notre ère-début du IIIe s. de n. è.), à englober une grande partie des hommes libres vivant en deçà des limites du territoire impérial. Deux étapes significatives d’un tel processus ont notamment été bien étudiées : la guerre des alliés au début du Ier siècle av. n. è. en Italie et l’édit de Caracalla de 212 qui octroie à la plus grande partie des hommes libres de l’empire la citoyenneté romaine. Cette thématique, explorée depuis les années 1970 selon plusieurs axes de recherche, juridique, social, politique, culturel et religieux (le contenu de la . . . → En lire plus L’Association des historiens de l’art italien organise, le dimanche 12 juin 2011, une journée de visites de trois expositions consacrées à Richelieu et aux collections de son château au Poitou, qui se déploient ainsi : 1- Au musée des Beaux-Arts d’Orléans, 2 rue Benjamin Rabier 2- au Musée des l’Hôtel de ville de Richelieu 3- au musée des Beaux-Arts de Tours, 18 rue Françoise Sicard. Les visites seront présentées par Jean-Luc Martinez, conservateur en chef du département des antiquités du musée du Louvre, et par Paola Bassani Pacht, commissaires des expositions. Le voyage se fera en car, départ de Paris à 8h00 pour être à 9h30 à Orléans, ensuite à Richelieu puis à Tours (tous ces musées ouvrent de 10h00 à 18h00). Le retour à Paris . . . → En lire plus

Intervenants : Philippe BARRAL (Université . . . → En lire plus Vendredi, 13 mai 2011 13h00-13h30 : Accueil des participants 13h30-13h45 : Ouverture du colloque. 13h45-14h45 (Plénière 1) : Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Lille), Images et idoles dans la vie d’Alexandre de Jean de Courcy, La Bouquechardière. Présidente de séance : Catherine Gaullier-Bougassas 14h45-15h10 (séance 1) : Delphine Faivre-Carron (Université de Paris IV – Sorbonne), À la recherche des Caton : essais médiévaux de reconstruction biographique des différents Caton antiques. 15h10-15h35 (séance 2) : Roberto Biolzi (Université de Lausanne), Le mythe de l’invincibilité de l’armée romaine. La mise en pratique de l’œuvre de Végèce dans les armées médiévales. 15h35-15h55 : discussion 15h55-16h20 : PAUSE Président de séance : Jean-Claude Mühlethaler 16h20-16h45 (séance 3) : . . . → En lire plus

URL de référence : http://www.inha.fr/spip.php?article3509

Promouvant une approche globale et interdisciplinaire de la problématique, l’INHA propose de faire le point sur les recherches menées depuis plusieurs années au sein de l’institution et du C2RMF, comme sur celles développées par . . . → En lire plus

Ce séminaire s’adresse aux professionnels de la culture et de l’éducation. Il interrogera les œuvres d’art, dans leur relation au sacré et à la spiritualité (du paganisme au christianisme) en partant d’un exemple local transférable (le patrimoine antique arlésien) et en montrant son empreinte (continuités et ruptures) à travers les siècles. En privilégiant la diversité des approches (écrite, plastique, ethnologique), il permettra d’étudier les sources religieuses de l’inspiration artistique, le mythe (thème ou motif, avatars et transformations) et les croyances (superstitions, magie). Le programme déclinera la thématique de manière . . . → En lire plus De nombreuses propositions (plus de 40) ont été reçues pour l’appel à publication dans le numéro de la revue Histoire de l’art consacrée aux passerelles entre le arts. Mais aucune ne portait sur la période antique,le Moyen Age ou la Renaissance. L’appel à publication est donc prolongée jusqu’au 6 mars. Malgré le phénomène de styles qui réunit différentes expressions artistiques, l’histoire de l’art a été longtemps marquée par un cloisonnement de ses objets qui exprimait une hiérarchie des valeurs et une spécialisation institutionnelle et scientifique. La recherche de structures communes dans les différents arts, l’ouverture théorique interdisciplinaire, l’intermédialité de l’art contemporain, ont permis de nouvelles approches qui révèlent et mettent en avant la multiplicité des éléments communs ou parallèles entre les différents arts. L’ambition de ce numéro de la . . . → En lire plus Grâce à cette édition de La Description de Callistrate de quelques statues est comblé ce vide étonnant d’ouvrages français sur la sculpture durant une de ses plus riches périodes. Ainsi, donnée dans son intégralité pour la première fois depuis le XVIIe siècle, l’oeuvre tour à tour technique, mythologique, esthétique ou philologique témoigne de cette richesse des savoirs à la Renaissance et de leur imbrication. Lors de ces arabesques érudites, on croisera les sculpteurs Michel-Ange, Germain Pilon ou Jean Goujon aussi bien que Praxitèle, Lysippe ou Scopas, de célèbres figures, Médée ou Narcisse, Athamas ou Bellérophon, ou encore quelques sorciers du Berry. L’édition, la préface, les notes sont d’Aline Magnien, conservateur en chef au Musée Rodin, en collaboration . . . → En lire plus |

|||||