Posté par Maude Bass-Krueger, le 29 novembre 2017;

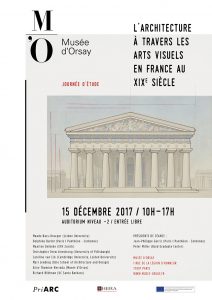

- Date et lieu du colloque : 15 décembre 2017, Paris, musée d'Orsay

Colloque : La culture de l’architecture L’architecture à travers les arts visuels dans la France du XIXe siècle. (Paris, musée d’Orsay, 15 décembre 2017) Colloque : La culture de l’architecture L’architecture à travers les arts visuels dans la France du XIXe siècle. (Paris, musée d’Orsay, 15 décembre 2017)

15 décembre 2017 Musée d’Orsay Auditorium niveau -2 Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sur inscription préalable.

Traduction en simultanée de français–>anglais, anglais–>français

Depuis les années 1970, de nombreuses études ont éclairé d’un jour nouveau, par des approches biographiques, institutionnelles, stylistiques ou typologiques, l’architecture du XIXe siècle, restée jusqu’à alors en grande partie méconnue.

Aujourd’hui la question de la culture de l’architecture permet à nouveau de reconsidérer l’architecture du XIXe siècle : comment la culture visuelle de l’architecte . . . → En lire plus

Posté par Ninaleger, le 24 novembre 2017;

- Date et lieu du colloque : 22-25 mai 2018, Université de Nice

- Date limite des propositions : 15 janvier 2018

- Date limite d'envoi des textes : 25 avril 2018

Appel à communication : Stratégies du détail dans les arts visuels et la photographie aux Etats-Unis depuis la Seconde guerre mondiale (22-25 mai 2018, Nice) Appel à communication : Stratégies du détail dans les arts visuels et la photographie aux Etats-Unis depuis la Seconde guerre mondiale (22-25 mai 2018, Nice)

(Please scroll down for English version)

Congrès de l’AFEA, 22-25 mai 2018, Nice : « L’Amérique à la loupe : poétique et politique du détail ». Appel à communications pour l’atelier n° 9 : « Stratégies du détail dans les arts visuels et la photographie aux Etats-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale ». Organisé par Clara Bouveresse et Nina Leger

Cet atelier se propose d’interroger les stratégies de recours au détail dans les arts visuels et la photographie aux Etats-Unis depuis la Seconde Guerre . . . → En lire plus

Posté par Catherine Prioul, le 23 novembre 2017;

- Date et lieu de la conférence : Mercredi 13 décembre 2017, Centre André Chastel, Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Perrot (2e étage).

Conférence : « L’exotisme dans les natures mortes françaises de la première moitié du XVIIe siècle », par Matthieu Creson, invité par Stéphane Castelluccio (Paris, 13 décembre 2017)

Des ouvrages comme La Nature morte de Charles Sterling ou Le Grand Siècle de la nature morte de Michel Faré ont souligné le caractère fondamentalement sobre et dépouillé des natures mortes françaises de la première moitié du XVIIe siècle, loin de l’opulence des natures mortes flamandes et hollandaises peintes à la même époque. En effet, là où les Pronkstilleven – natures mortes fastueuses en néerlandais – ont tendance à présenter de riches ensembles d’objets rares et précieux comme des porcelaines chinoises, des verres en . . . → En lire plus

Posté par Vladimir Nestorov, le 19 novembre 2017;

- Date et lieu du colloque : 20-22 juin 2018, Liège

- Date limite des propositions : 4 décembre 2017

Appel à contribution : « Imagopapae. La figure du pape entre passé et présent » (Liège, 20-22 juin 2018) Organisation : Appel à contribution : « Imagopapae. La figure du pape entre passé et présent » (Liège, 20-22 juin 2018) Organisation :

Claudia D’Alberto, Chercheuse post-doc Marie Curie COFUND Liège Université, Transitions, Unité de Recherches sur le Moyen Age et la Première Modernité, Service d’Histoire de l’Art et Archéologie du Moyen Age

En collaboration avec :

Bibliotheca Hertziana (Rome) Institut de recherche et d’histoire des textes (Paris) Musée de la Boverie (Liège) Musée du Petit Palais d’Avignon Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (Florence) Università degli Studi di Ferrara Argumentaire :

Le congrès est consacré à la figure du pape entre passé et présent.

Le pape est l’évêque . . . → En lire plus

Posté par Raphaele Skupien, le 19 novembre 2017;

- Date et lieu de la soutenance de thèse : 24 novembre 2017, Amiens

Soutenance de thèse : « Le peintre et le monument. L’invention du paysage urbain dans la peinture parisienne à la fin du Moyen Âge » (Amiens, 24 novembre 2017)

Démentant la théorie classique faisant du paysage un genre pictural inventé au XVIe siècle, l’histoire de l’art a montré que l’Europe avait exploré cette forme de représentation de l’espace depuis l’aube du XIVe siècle. Dès lors, les peintres ont cherché à ancrer leurs images dans la réalité en représentant des monuments qui, aujourd’hui comme hier, permettent d’identifier un lieu familier. L’exemple de la fresque du Bon Gouvernement de Sienne, dont la portée symbolique n’est plus discutée, est récemment encore revenu à l’avant-scène du débat. Aucune des quelque deux cents vues de Paris et de sa région réalisées entre 1290 et . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 13 novembre 2017;

- Date et lieu : 28 novembre 2017, INHA, Paris

Introduction du cycle par Eric de Chassey (directeur de l’INHA) et Laurence Engel (présidente de la BnF)

Andrea Mantegna (vers 1431-1506) est l’un des plus grands peintres de la Renaissance italienne, actif d’abord à Padoue, puis à Mantoue où il devient le peintre de cour attitré des Gonzague. Il fut aussi l’un des premiers artistes italiens à saisir tout l’intérêt de la gravure pour la diffusion de son œuvre peint. Qu’il ait ou non lui-même tenu le burin, il employait dans son atelier des graveurs avec lesquels il travaillait en étroite collaboration et les estampes réalisées d’après ses dessins comptent parmi les chefs-d’œuvre de . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 9 novembre 2017;

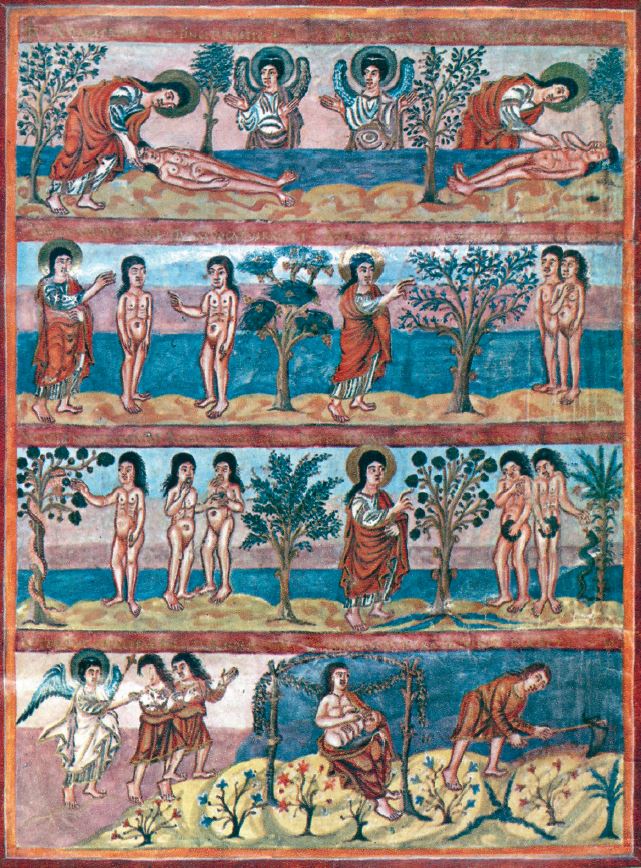

Figurer les histoires du christianisme ne revient pas à imiter la structure, la logique, la stratégie de la narration textuelle, mais produit des objets qui déploient leurs règles, modèles et enjeux propres. Cette rhétorique propre à l’image utilise différents degrés de narrativité et associe des représentations d’action à des images emblématiques ou synthétiques. La journée abordera la question selon deux axes. Le premier – L’image fait histoire : composition(s) du récit – abritera un ensemble de questionnements historiographiques et méthodologiques, ainsi qu’une analyse précise des dispositifs iconographiques par lesquels l’histoire se donne à voir comme telle. Le deuxième axe – Temps et espaces de l’histoire -étudie comment . . . → En lire plus

Posté par Le Centre allemand d'histoire de l'art de Paris, le 2 novembre 2017;

- Date et lieu du colloque : 16 novembre 2017, Paris, Centre allemand d'Histoire de l'Art

Genealogy and Morphology. Perspectives on the Origin and Becoming of Images

If genealogy deals with the problem of lineage, morphology has since Goethe’s work treated the becoming of forms, later also the becoming of images, genres, literary phenomena etc. Together genealogy and morphology provide the outlines for a type of question that asks from where things come, up to the philosophically rigorous inquiry into the question of origins, while also studying the phenomenon of transformation and its regularities. These issues will be discussed from a range of perspectives on the occasion of this study day, organized within the framework of the international research group . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 30 octobre 2017;

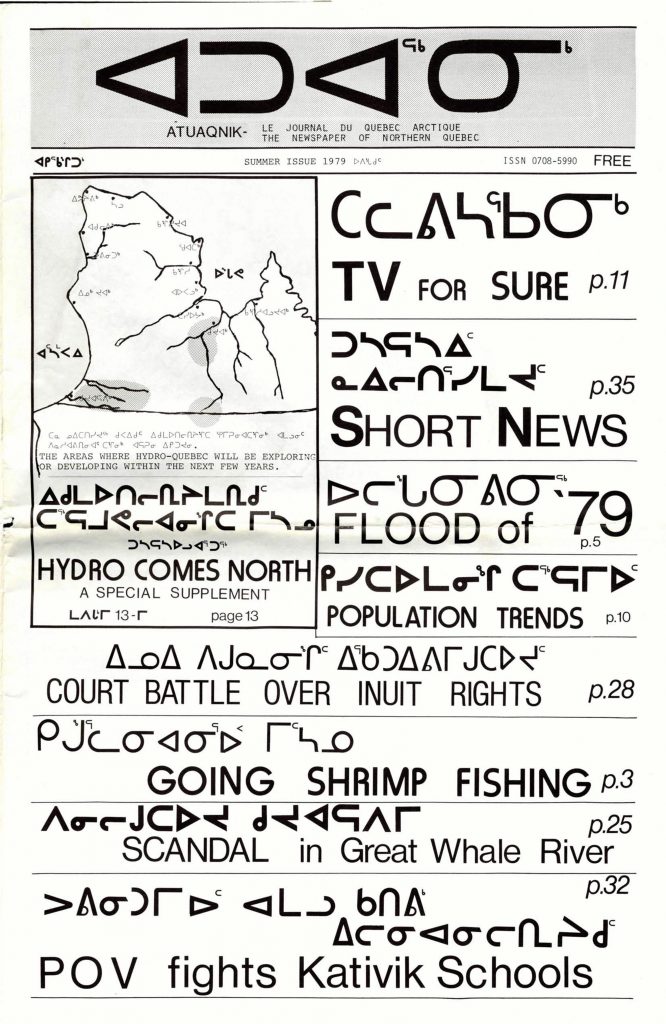

- Date et lieu du colloque : 16 et 17 novembre, Paris, INHA

Sismographie des luttes est le résultat d’un long processus de recherche conduit à l’INHA dans le cadre du domaine Histoire de l’art mondialisée qui a permis d’inaugurer en 2015 un projet consacré au recensement et à la connaissance des périodiques culturels non-européens à l’échelle mondiale. Le colloque et l’exposition rendent compte de cette recherche. À terme, une base de données dédiée à ces revues sera proposée en accès libre. Sismographie des luttes est le résultat d’un long processus de recherche conduit à l’INHA dans le cadre du domaine Histoire de l’art mondialisée qui a permis d’inaugurer en 2015 un projet consacré au recensement et à la connaissance des périodiques culturels non-européens à l’échelle mondiale. Le colloque et l’exposition rendent compte de cette recherche. À terme, une base de données dédiée à ces revues sera proposée en accès libre.

À propos du colloque « La revue critique et culturelle dans le monde – Révolution, subversion et émancipation du XVIIIe siècle à nos jours »

De L’Abeille haytienne (Haïti, 1817) à The New . . . → En lire plus

Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 24 octobre 2017;

- Date et lieu du séminaire : 26 octobre 2017, Paris, INHA

Séminaire : « Art et pouvoir, le pouvoir de l’art II » (Paris, 26 octobre 2017)

Le séminaire annuel de l’EA 7347 (équipe Histara, EPHE) aura lieu le jeudi 26 octobre 2017 à l’INHA (2 rue Vivienne, 75002 Paris), salle Benjamin. Le thème en sera : « Art et pouvoir, le pouvoir de l’art II ».

Vous trouverez ci-dessous le programme de ce séminaire. Nous serions heureux de vous y accueillir.

Matin :

9h15 Sabine Frommel (Directeur d’études, EPHE) : Introduction.

9h30 Rachel Lauthelier-Mourier (Maître de conférences, EPHE) : Cyrus et Panthée, modèles de vertu et de bonne gouvernance.

10h15 Charline Bessière (master 2, . . . → En lire plus

Posté par Vladimir Nestorov, le 10 octobre 2017;

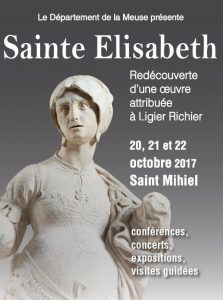

- Date et lieu de la journée d'étude : 20 octobre 2017, Saint-Mihiel

Journée d’études : « Sainte Elisabeth attribuée à Ligier Richier : une redécouverte. Nouveaux regards ». Journée d’études : « Sainte Elisabeth attribuée à Ligier Richier : une redécouverte. Nouveaux regards ».

En février 2016, une statue représentant sainte Élisabeth, aujourd’hui attribuée à Ligier Richier par les spécialistes, est léguée au musée d’Art sacré de Saint-Mihiel par une famille d’origine meusienne, parce que cette ville est la patrie de Ligier Richier et a le privilège de posséder ses plus belles œuvres monumentales, le Sépulcre et la Pâmoison de la Vierge . Après acceptation du legs par la municipalité et passage en commission d’acquisition des Musées de France, l’œuvre a intégré les collections municipales et peut désormais être présentée au public, après avoir été étudiée de . . . → En lire plus

Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 9 octobre 2017;

- Date et lieu de la conférence : 13 octobre 2017, Paris

Conférence : « Architecture peinte de Léonard à l’école de Raphaël : le renouveau d’une tradition antique » Conférence : « Architecture peinte de Léonard à l’école de Raphaël : le renouveau d’une tradition antique »

Vendredi 13 octobre 2017, 12h30, Auditorium du Louvre, Paris. Par Sabine Frommel, École Pratique des Hautes Études, Paris

Pendant l’antiquité romaine, l’architecture peinte servait d’artifice pour représenter les scènes dans un espace illusionniste qui fait parfois allusion à un contexte précis. Si cette tendance, soumise à d’autres principes, ne perd pas son actualité pendant le Moyen Age, un renouveau de cet art se profile avec Giotto (1266/67-1337) qui privilégie des édifices contemporains et dont certaines inventions préfigurent des typologiques de la Renaissance. Après que la . . . → En lire plus

Posté par Camilla Ceccotti, le 9 octobre 2017;

- Date et lieu de la journée d'étude : 10 mars 2018, Paris

- Date limite des propositions : 15 novembre 2017

Appel à communication : « L’architecture gothique. Entre réception et invention. Impact, continuité et réinterprétation (XIIe-XXe siècle) » Appel à communication : « L’architecture gothique. Entre réception et invention. Impact, continuité et réinterprétation (XIIe-XXe siècle) »

journée d’étude doctorale le 10 mars 2018 au Centre André Chastel (Paris IV-Sorbonne), Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.

Date limite : 15 novembre 2017

L’une des définitions les plus correctes du terme « gothique » est celle qui interprète ce phénomène architectural non comme l’expression d’une période historique mais comme un système structurel, défini en Ile-de-France à partir du milieu du XIIe siècle. Les connaissances techniques déjà expérimentées . . . → En lire plus

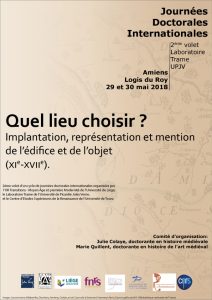

Posté par Marie Quillent, le 8 octobre 2017;

- Date et lieu des journées d'études : 29-30 mai 2018, Amiens

- Date limite des propositions : 15 janvier 2018

Appel à communication : « Quel lieu choisir ? Implantation, représentation et mention de l’édifice et de l’objet (XIe-XVIIe). » Journées doctorales internationales, Amiens, 29 et 30 mai 2018 (Université de Picardie Jules Verne, Université de Liège, Université François Rabelais de Tours) Appel à communication : « Quel lieu choisir ? Implantation, représentation et mention de l’édifice et de l’objet (XIe-XVIIe). » Journées doctorales internationales, Amiens, 29 et 30 mai 2018 (Université de Picardie Jules Verne, Université de Liège, Université François Rabelais de Tours)

Le deuxième volet de ces journées aura lieu à Amiens les mardi 29 et mercredi 30 mai 2018, et aura pour thème :

« Quel lieu choisir ? Implantation, représentation et mention de l’édifice et de l’objet (XIe-XVIIe). »

Ces journées seront divisées en deux temps : tout d’abord le choix du lieu de l’édifice, puis le choix du lieu de l’objet.

La construction . . . → En lire plus

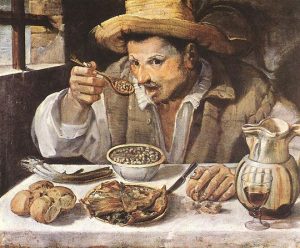

Posté par Vladimir Nestorov, le 5 octobre 2017;

- Date limite des propositions : 1er décembre 2017

Appel à contribution : Le Verger, n°13. « Le Pain à la Renaissance » Appel à contribution : Le Verger, n°13. « Le Pain à la Renaissance »

Le numéro XIII du Verger, revue numérique du site Cornucopia, sera consacré au pain et à ses divers aspects à la Renaissance.

Une « culture du pain » ?

Dans le contexte anthropologique de la Renaissance, qui établit un parallèle constant entre la nourriture et la lecture ou l’activité intellectuelle (Michel Jeanneret, Des Mets et des Mots, 1987), il importe de saisir la particularité et la complexité de l’aliment le plus répandu à la Renaissance en Europe : le pain. Suivant la belle expression de Marie-Christine Gomez-Géraud (« Le pain des autres. Nourriture, . . . → En lire plus

Posté par Vladimir Nestorov, le 5 octobre 2017;

- Date et lieu des journées d'études : 12 octobre 2017, Paris

Journée d’étude doctorale : « Le fond comme catégorie esthétique ». Paris, 12 octobre 2017. Paris, INHA, Galerie Colbert, salle Vasari, 2 rue Vivienne. Journée d’étude doctorale : « Le fond comme catégorie esthétique ». Paris, 12 octobre 2017. Paris, INHA, Galerie Colbert, salle Vasari, 2 rue Vivienne.

Sous la responsabilité scientifique de Danièle Cohn (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – PhiCo) et d’Etienne Jollet (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – HiCSA).

La journée d’études se propose de mêler les interrogations menées conjointement par les participants sur les notions de fond et de catégorie esthétique, en s’interrogeant sur le bien-fondé d’un tel rapprochement. La notion de fond peut en effet être utilisée à des fins descriptives, pour rendre compte de la spatialité de l’œuvre (elle est alors arrière-plan) ; elle peut l’être également . . . → En lire plus

Posté par Erika Wicky, le 21 septembre 2017;

- Date limite des propositions : 24 novembre 2017

- Date de remise des textes : 30 avril 2018

Call for papers / Appel à contribution : La Portraitomanie : Intermediality and the Portrait in 19th-century France. L’Esprit créateur, special issue, volume 59, number 1 (March 2019)

Guest-edited by Érika Wicky and Kathrin Yacavone.

Qu’il s’agisse de peinture, de photographie, de caricature, de sculpture ou encore de littérature, de critique littéraire voire d’historiographie, c’est à raison que le dix-neuvième siècle français a été baptisé « le siècle du portrait » (Dufour, 1997). Publiés et exposés comme des images indépendantes lorsqu’il s’agit, par exemple, de peinture, ou bien constitués en séries ou en « galeries », notamment dans la presse, les portraits sont rarement totalement . . . → En lire plus

Posté par Hiromi Matsui, le 2 août 2017;

- Date et lieu du colloque : 9 mars 2018. Paris, Ecole des Hautes études en Sciences sociales.

- Date limite : 11 octobre 2017

Appel à communication : « Corps juxtaposés dans le monde moderne et contemporain : répétition, variation et comparaison des images. Au croisement de l’histoire de l’art et de l’anthropologie ».

Colloque, Paris, Ecole des Hautes études en Sciences sociales, 9 mars 2018.

L’objectif de ce colloque, est de considérer les phénomènes de répétition, de variation et de comparaison des images du corps dans la culture visuelle à l’époque moderne et contemporaine, en se focalisant sur les problématiques que suscite la pratique de la juxtaposition des images du corps.

La pratique de la juxtaposition des images du corps représente et symbolise la notion du temps et de l’histoire. Depuis « la . . . → En lire plus

Posté par Elise Lehoux, le 31 juillet 2017;

- Date de remise des articles : 31 décembre 2017

- Date limite des propositions : 15 septembre 2017

Appel à contribution pour le numéro 16 d’Images Re-vues : La gestualité du rituel mise en image Appel à contribution pour le numéro 16 d’Images Re-vues : La gestualité du rituel mise en image

Figures gestuelles et rituelles feront l’objet du prochain numéro d’Images Re-vues. Le rituel est une séquence d’actes symboliques et codifiés. Par son étymologie (du latin ritus), il renvoie notamment au culte religieux, ainsi qu’à toute pratique fixée par une tradition, qui demeure respectée afin de rendre le rituel efficace. Le rituel a également une dimension spatio-temporelle précise : il se déroule à un certain endroit et à un certain moment, et il se caractérise par la répétition (sans signifier pour autant que tout comportement répétitif consiste . . . → En lire plus

Posté par Sylvain Demarthe, le 27 juillet 2017;

- Date et lieu des journées d'études : 15-16 septembre, St-Antoine-l'abbaye, Isère

Autour de l’exposition De soie et d’ailleurs, une histoire à la croisée des chemins

Bâtir – Orner – Accueillir – Découvrir

Les antonins à la croisée des chemins

Journées d’étude internationales organisées par le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

15 – 16 septembre 2017

Dans le prolongement de son cycle d’expositions initié en 2016 autour de l’exposition Bâtisseurs d’Éternité, le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye organise du 9 juillet au 8 octobre 2017 une exposition programmée en lien avec la réouverture progressive des espaces muséographiques consacrés à l’histoire des hospitaliers de Saint-Antoine ou antonins, des origines . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

Colloque : La culture de l’architecture L’architecture à travers les arts visuels dans la France du XIXe siècle. (Paris, musée d’Orsay, 15 décembre 2017)

Colloque : La culture de l’architecture L’architecture à travers les arts visuels dans la France du XIXe siècle. (Paris, musée d’Orsay, 15 décembre 2017)