Posté par MAEL TAUZIEDE-ESPARIAT, le 3 octobre 2016;

- Date et lieu de la conférence : 20 octobre 2016, Paris, INHA

Jean-Jacques Boissard, Recueil de costumes étrangers, gravure, après 1581, Paris, BnF.

Pour débuter ce nouveau cycle annuel de conférences, le GRHAM recevra Tiphaine Gaumy pour une conférence intitulée :

« On connaît femme à sa cornette : couvre-chefs et identités dans la première moitié de l’époque moderne ».

Dans la société européenne de la première moitié de l’époque moderne, le couvre-chef est loin d’être un accessoire au sens où on l’entend aujourd’hui. Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, urbains et ruraux; tous ont la tête couverte . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Lett, le 26 septembre 2016;

- Date limite : 31 octobre 2016

- Date et lieu du colloque : 23-24 mars 2017, Paris, France

Colloque international organisé par Dénes HARAI et Gaëlle LAFAGE 23-24 mars 2017, Paris, France Colloque international organisé par Dénes HARAI et Gaëlle LAFAGE 23-24 mars 2017, Paris, France

À l’occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, le Roi-Soleil a été évoqué en tant que « roi de feu ». Grandes et musicales, les « eaux » du château de Versailles constituaient et continuent à constituer le cadre des festivités et des spectacles, conformément à l’intention originale des concepteurs des lieux et aux pratiques d’exploitation du domaine. Les recherches de ces dernières années ont montré que l’eau et le feu – éléments étudiés le plus souvent séparément dans le domaine des représentations – ont été souvent associés pour manifester l’ambition d’omnipotence du pouvoir . . . → En lire plus

Posté par Sébastien Bontemps, le 12 septembre 2016;

- Date limite : 16 octobre 2016

- Date et lieu : 30 novembre 2016, Paris, INHA, salle Vasari

Journée d’études doctorales Vie et survie d’un motif décoratif (1550-1789) Le 30 novembre 2016, 9h30 – 18h, Paris, INHA, salle Vasari. Journée d’études doctorales Vie et survie d’un motif décoratif (1550-1789) Le 30 novembre 2016, 9h30 – 18h, Paris, INHA, salle Vasari.

Cette journée d’études doctorales est l’occasion d’interroger la survivance de certains motifs dans l’œuvre d’art de la période moderne, de 1550 à 1789. En effet, un certain nombre de motifs iconographiques récurrents dans l’œuvre posent question. Il s’agit de définir le motif, quelque-soit sa nature, de son origine jusqu’à ses usages les plus tardifs, afin de proposer une réflexion sur le statut et la fonction du motif ainsi que sur ses modalités de réception et les modifications d’interprétation au cours du temps.

Cette réflexion porte à la fois sur l’invention du motif, c’est-à-dire sur sa naissance et ses conditions de . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 29 août 2016;

- Date limite : 14 octobre 2016

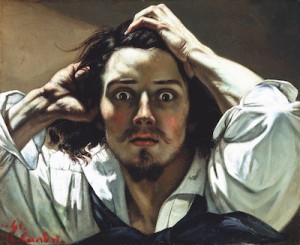

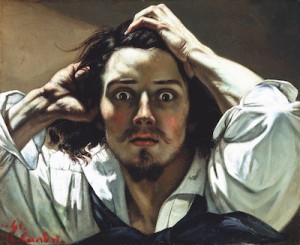

La panoplie de « maladies » et d’« états » qui ont historiquement été subsumés de façon non critique sous le très opaque et ambigu nom de « folie » incluent la schizophrénie, la paranoïa, le trouble anxieux, l’hystérie, et plus récemment, le trouble bipolaire, le trouble de la personnalité multiple, la démence, etc. La panoplie de « maladies » et d’« états » qui ont historiquement été subsumés de façon non critique sous le très opaque et ambigu nom de « folie » incluent la schizophrénie, la paranoïa, le trouble anxieux, l’hystérie, et plus récemment, le trouble bipolaire, le trouble de la personnalité multiple, la démence, etc.

Au-delà de l’aile psychiatrique ou du divan du psychanalyste, la folie se manifeste aussi dans les expériences quotidiennes et les routines – d’un fugace moment d’exaspérante compulsion obsessionnelle aux affres d’enivrant désir.

La société contemporaine est obsédée par le bien-être mental, et la réduction de la pleine conscience . . . → En lire plus

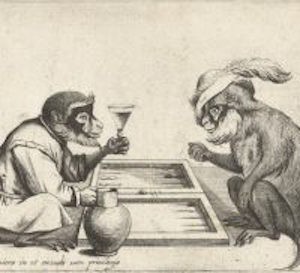

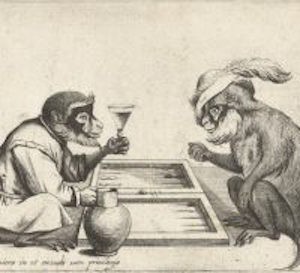

Posté par Pascale Dubus, le 27 août 2016;

Ludic Cultures treats medieval and early modern play in all its innumerable eccentricities, from toys and games to dramatic performances, courtly intrigues, and the like. Inspired by the broad definition first advanced by Johan Huizinga, but mindful of the constraints later proposed by Roger Caillois and Bernard Suits, this series publishes monographs and essay collections that address play as a complex phenomenon governed by a distinctly lusory attitude, but potentially expressing in virtually any facet of life. In this respect, the series promotes the documentation of cultural practices that have thus far eluded traditional disciplinary models. Ludic Cultures treats medieval and early modern play in all its innumerable eccentricities, from toys and games to dramatic performances, courtly intrigues, and the like. Inspired by the broad definition first advanced by Johan Huizinga, but mindful of the constraints later proposed by Roger Caillois and Bernard Suits, this series publishes monographs and essay collections that address play as a complex phenomenon governed by a distinctly lusory attitude, but potentially expressing in virtually any facet of life. In this respect, the series promotes the documentation of cultural practices that have thus far eluded traditional disciplinary models.

The series welcomes the submission of both monographs and essay collections that view cultures . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 13 août 2016;

- Date limite : 15 décembre 2016

- Date et lieu de la journée d'études : 20 mai 2017, Warwick, Université de Warwick

Qu’est-ce qu’avoir un corps ? Qu’est-ce que faire l’expérience du changement et de la transformation de ce corps ? Qu’est-ce qu’avoir un corps ? Qu’est-ce que faire l’expérience du changement et de la transformation de ce corps ?

L’accent mis sur le corps matériel dans la théorie critique et dans la philosophie a, au cours des dernières décennies, produit des défis stimulants et variés à propos de la façon dont nous concevons les corps, en particulier dans les domaines du genre et de la sexualité, la théorie Queer, le posthumanisme, les études sur le handicap , et le «tournant matériel». Les discussions sur la façon dont les organismes interagissent, sont situés dans . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 8 août 2016;

- Date et lieu de la journée d'études : 13 septembre 2016, Paris, Petit Palais

En prémisse à l’exposition Oscar Wilde qui ouvrira au Petit Palais à la fin du mois de septembre, ce colloque réunissant de grands spécialistes internationaux d’histoire de la peinture analysera l’évolution de la figure du dandy à travers le portrait masculin du XVIIe à la fin du XIXe siècle. En prémisse à l’exposition Oscar Wilde qui ouvrira au Petit Palais à la fin du mois de septembre, ce colloque réunissant de grands spécialistes internationaux d’histoire de la peinture analysera l’évolution de la figure du dandy à travers le portrait masculin du XVIIe à la fin du XIXe siècle.

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 DE 14H À 18H PETIT PALAIS, PARIS 8e

PROGRAMME

Alexis Merle du Bourg, Historien de l’art Van Dyck peintre des dandys : Correspondances et discordances

Guillaume Kientz, Conservateur au département des Peintures, Musée du Louvre Grands peintres et « . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 22 juillet 2016;

- Date et lieu du colloque : 28 septembre-2 octobre 2016, Cerisy-la-Salle, Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle

Dans la tradition occidentale, l’image a une double face. Elle est avant tout évidence ouverte à tous: elle est le liber idiotarum qui donne à tout le peuple chrétien accès à ce qui est réservé aux lettrés. Mais elle est aussi l’instrument du secret: elle introduit à des vérités cachées, inaccessibles aux moyens ordinaires du langage. Cette face ésotérique a fasciné les arts. Non seulement la peinture, mais la littérature — en particulier au XIXe siècle — puis le cinéma, au siècle suivant : l’image y est souvent le lieu d’une vérité cachée, et partant, d’une révélation possible. La fameuse « image dans le tapis » . . . → En lire plus Dans la tradition occidentale, l’image a une double face. Elle est avant tout évidence ouverte à tous: elle est le liber idiotarum qui donne à tout le peuple chrétien accès à ce qui est réservé aux lettrés. Mais elle est aussi l’instrument du secret: elle introduit à des vérités cachées, inaccessibles aux moyens ordinaires du langage. Cette face ésotérique a fasciné les arts. Non seulement la peinture, mais la littérature — en particulier au XIXe siècle — puis le cinéma, au siècle suivant : l’image y est souvent le lieu d’une vérité cachée, et partant, d’une révélation possible. La fameuse « image dans le tapis » . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 20 juillet 2016;

- Date limite : 15 septembre 2016

- Date et lieu du colloque : 11-14 mai 2017, Kalamazoo, Western Michigan University

Session du 52e Congrès International sur les études médiévales (International Congress on Medieval Studies, 11-14 mai 2017, Kalamazoo, Western Michigan University). Session du 52e Congrès International sur les études médiévales (International Congress on Medieval Studies, 11-14 mai 2017, Kalamazoo, Western Michigan University).

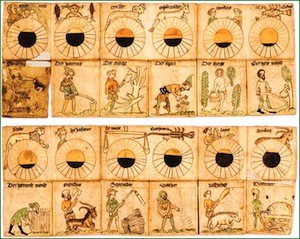

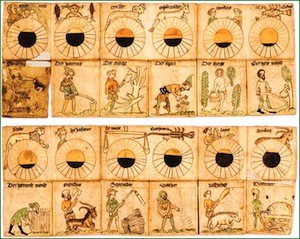

This session proposes to investigate visual strategies used in time-reckoning and calendar constructions. Medieval illustrations of scientific works, computus treatises (including Bede’s De temporum ratione), historical chronicles, almanacs and moral and theological tracts, display a vast spectrum of images dealing with the natural and divine causes of time phenomena, their manifestations, their various effects on the world and their universal significations.

These images testify to a wide range of subjects and interests, from cosmological and astronomical explanations, to practical considerations regarding liturgy, astrology, medicine, divination, prognostication, to history . . . → En lire plus

Posté par judith soria, le 19 juillet 2016;

- Date et lieu du colloque : 11-14 mai 2017, Kalamazoo, Western Michigan University

- Date limite : 15 septembre 2016

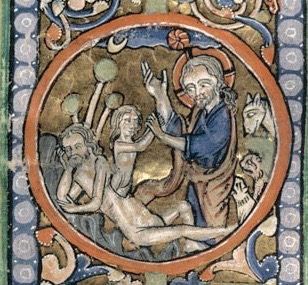

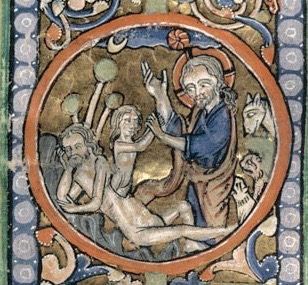

Body and Soul in Medieval Visual Culture 52nd International Congress on Medieval Studies, May 11-14, 2017, Kalamazoo, MI

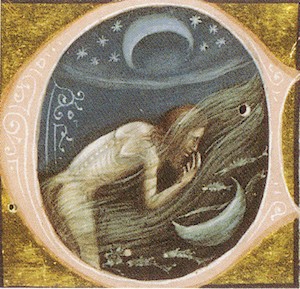

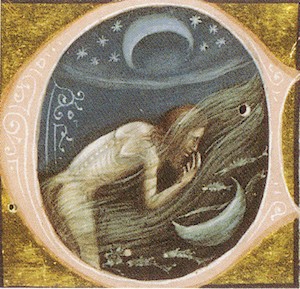

Bible, Avranches – BM – ms. 0002, fol. 5

Organizers: Judith Soria (CNRS « Orient et Méditerranée ») and Jennifer Lyons (Ithaca College)

Medieval theologians and artists wrestled with the dual « natures » of the human form: the soul, whose indefinite substance is connected with ideas of the animate, and the body, visible and mortal. Monastic life (supposed to be essentially spiritual) was organized, according to Byzantine typika and Western monastic rules, as a way to . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 17 juillet 2016;

- Date et lieu du colloque : 14-17 mai 2017, Kalamazoo, Western Michigan University

- Date limite : 15 septembre 2016

Across the medieval Mediterranean and beyond, people of many faiths and backgrounds sought the succor of the miraculous virgin and mother, Mary. Christians venerated Mary as the holiest figure of Christianity after Christ, the one thanks to whom the divine mystery of the Incarnation was fulfilled. The Koran also hailed her as chosen by Allah. Converts to Christianity from paganism or Islam were often said to be motivated by their great love of the Virgin. Byzantine churches were incomplete without her image in the holiest of holies, the apse of the sanctuary. In the West, the grandest Gothic cathedrals rose in her honor. Objects such as . . . → En lire plus Across the medieval Mediterranean and beyond, people of many faiths and backgrounds sought the succor of the miraculous virgin and mother, Mary. Christians venerated Mary as the holiest figure of Christianity after Christ, the one thanks to whom the divine mystery of the Incarnation was fulfilled. The Koran also hailed her as chosen by Allah. Converts to Christianity from paganism or Islam were often said to be motivated by their great love of the Virgin. Byzantine churches were incomplete without her image in the holiest of holies, the apse of the sanctuary. In the West, the grandest Gothic cathedrals rose in her honor. Objects such as . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 15 juillet 2016;

- Date limite : 30 septembre 2016

- Date de parution : 2018

Following our conference in Vienna on 19-20 May 2016 (`The Cultural Representation of the Habsburgs’, commemorating the 100th anniversary of the death of Franz Joseph and the coronation of the last Habsburg emperor, Karl IV, in 1916), we are in the process of securing a contract with a publisher for a volume with a working title of The Representation of the Habsburgs in the Arts. Following our conference in Vienna on 19-20 May 2016 (`The Cultural Representation of the Habsburgs’, commemorating the 100th anniversary of the death of Franz Joseph and the coronation of the last Habsburg emperor, Karl IV, in 1916), we are in the process of securing a contract with a publisher for a volume with a working title of The Representation of the Habsburgs in the Arts.

We hope that the volume will appear by the end of 2018, marking the 100th anniversary of the end of the Habsburg Empire.

We are inviting abstracts (500 words) for researched essays on the literary, cinematic . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 10 juillet 2016;

- Date et lieu du colloque : 27-28 septembre 2016, Paris, EHESS

Le vêtement dans la société médiévale est un bien coûteux, mais la qualité des étoffes de laine ou de soie, comme la compétence ou l’inventivité des artisans de la confection font largement varier les prix. Si dans les cours princières, les tailleurs sont minutieusement sélectionnés et ont toute latitude pour choisir leurs fournisseurs et les matières premières, les tailleurs ou couturiers ne sont cernés qu’à travers les aspects réglementaires ou économiques de leur . . . → En lire plus Le vêtement dans la société médiévale est un bien coûteux, mais la qualité des étoffes de laine ou de soie, comme la compétence ou l’inventivité des artisans de la confection font largement varier les prix. Si dans les cours princières, les tailleurs sont minutieusement sélectionnés et ont toute latitude pour choisir leurs fournisseurs et les matières premières, les tailleurs ou couturiers ne sont cernés qu’à travers les aspects réglementaires ou économiques de leur . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 10 juillet 2016;

- Date limite : 1er octobre 2016

- Date et lieu du colloque : 16-17 mars 2017, Toulouse, Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche

Alors que les questions autour de l’alimentation et des comportements alimentaires (maigreur et obésité) constituent une préoccupation croissante de nos sociétés actuelles, relayée par les différents média, cette manifestation scientifique propose d’interroger la minceur et la maigreur dans l’Antiquité dans un cadre géographique (Grèce, Orient, Rome) et chronologique très large (du IIe millénaire avant notre ère à la chute de l’Empire romain d’Occident). Alors que les questions autour de l’alimentation et des comportements alimentaires (maigreur et obésité) constituent une préoccupation croissante de nos sociétés actuelles, relayée par les différents média, cette manifestation scientifique propose d’interroger la minceur et la maigreur dans l’Antiquité dans un cadre géographique (Grèce, Orient, Rome) et chronologique très large (du IIe millénaire avant notre ère à la chute de l’Empire romain d’Occident).

Le corps constitue à l’heure actuelle un véritable objet d’étude historique comme en témoigne la multiplication des publications depuis une trentaine d’années sur ce thème (voir notamment Corbin A., Courtine J.-J., Vigarello G. (dir.), Histoire du corps, Paris, 2005-2006 ; . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 9 juillet 2016;

- Date limite : 30 septembre 2016

- Date et lieu du colloque : 27-28 avril 2017, Montréal, Université de Montréal

La mort est une peur indissociable de la conscience humaine. Pour plusieurs, c’est la certitude de ce destin qui caractérise l’humanité. Nous n’avons qu’à penser à Asclépios, médecin fils d’Apollon qui, grâce à ses pouvoirs, était parvenu, selon le mythe, non seulement à guérir tous les maux humains, mais était sur le point de pouvoir ressusciter les morts. Zeus, en apprenant la nouvelle, se mit en colère et détruit Asclépios, puisqu’en voulant permettre aux humains d’être immortels, Asclépios les élevait, les déifiait, les dénaturait. La mort est une peur indissociable de la conscience humaine. Pour plusieurs, c’est la certitude de ce destin qui caractérise l’humanité. Nous n’avons qu’à penser à Asclépios, médecin fils d’Apollon qui, grâce à ses pouvoirs, était parvenu, selon le mythe, non seulement à guérir tous les maux humains, mais était sur le point de pouvoir ressusciter les morts. Zeus, en apprenant la nouvelle, se mit en colère et détruit Asclépios, puisqu’en voulant permettre aux humains d’être immortels, Asclépios les élevait, les déifiait, les dénaturait.

La mortalité serait donc une composante essentielle de la nature humaine. L’immortalité, quant à elle, est le plus souvent associée au . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 29 juin 2016;

- Date limite : 15 juillet 2016

- Date et lieu du colloque : 20-21 octobre 2016, Los Angeles, University of California (UCLA)

Discourses of fear dominate our contemporary moment. In this so-called “Age of Terrorism,” fear knows no borders, spreads quickly, and provokes the fearful to react in unpredictable ways. Politicians lash out and make shows of strength; citizens march en masse while immigrant families take flight; journalists proclaim “même pas peur!” while young people turn to newer forms of media to express their disillusionment and reshape pervasive stereotypes. At the same time, the causes—or perceived causes—of fear can be as varied as these reactions. Though opinion polls might define fear in terms of “terrorism,” “immigration,” or “globalization,” these kinds of categories often obfuscate and conflate more than they clarify. Discourses of fear dominate our contemporary moment. In this so-called “Age of Terrorism,” fear knows no borders, spreads quickly, and provokes the fearful to react in unpredictable ways. Politicians lash out and make shows of strength; citizens march en masse while immigrant families take flight; journalists proclaim “même pas peur!” while young people turn to newer forms of media to express their disillusionment and reshape pervasive stereotypes. At the same time, the causes—or perceived causes—of fear can be as varied as these reactions. Though opinion polls might define fear in terms of “terrorism,” “immigration,” or “globalization,” these kinds of categories often obfuscate and conflate more than they clarify.

Using fear as a . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 24 juin 2016;

- Date et lieu du colloque : 2-4 décembre 2016, Nicosie (Chypre), Nicosia Municipal Arts Centre

- Date limite : 30 juin 2016

The 4th International Conference of Photography and Theory (ICPT 2016) aims once again at bringing together researchers and practitioners from diverse fields of study, who share a common interest in photography. The 4th International Conference of Photography and Theory (ICPT 2016) aims once again at bringing together researchers and practitioners from diverse fields of study, who share a common interest in photography.

This year’s topic, ‘Photography and the Everyday’ investigates the current meanings, distribution, materiality, impact, and affect of vernacular photography (or else everyday photography) in relation to our economy of images. Furthermore, it aims to examine the ways vernacular photography influences, shapes and challenges memory, individual and collective identities, historical and other narratives, the social fabric, issues of authorship and authenticity, privacy and public life.

APPEL À COMMUNICATION ICPT 2016

For more information, . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 21 juin 2016;

- Date limite : 31 décembre 2016

- Date et lieu du colloque : 12-14 octobre 2017, Paris, Université Paris-Est Créteil

Poursuivant les travaux du LIS sur les approches de la souffrance, dont l’un des moments forts a été le colloque international de mai 2016, ces trois journées s’attacheront aux représentations d’une souffrance bien particulière, celle du Christ lors de sa Passion. Poursuivant les travaux du LIS sur les approches de la souffrance, dont l’un des moments forts a été le colloque international de mai 2016, ces trois journées s’attacheront aux représentations d’une souffrance bien particulière, celle du Christ lors de sa Passion.

Attachée à la valeur éducative de la peinture (saint Grégoire le Grand) et promouvant même l’imagination pour accéder à la prière (saint Ignace de Loyola), l’Église a joué un grand rôle dans la floraison d’œuvres d’art centrées sur la Passion. Les derniers moments de Jésus, depuis l’Agonie au Jardin des Oliviers jusqu’à la Crucifixion, . . . → En lire plus

Posté par Deborah Laks, le 20 juin 2016;

- Date et lieu de la conférence : 22 juin 2016, Paris, Centre allemand d'histoire de l'art

La conférence de Jean-Michel Spieser propose une réflexion sur quelques questions que pose l’évolution qui a conduit à l’invention d’un portrait du Christ. On soulignera que la naissance du portrait du Christ est un des rares, peut-être le seul, exemples, où l’historien d’art peut saisir les différentes étapes de l’élaboration d’un portrait imaginaire. On essaiera de comprendre quel est le questionnement qui est à l’origine de ces étapes et le statut des images ainsi créées, qui n’étaient pas nécessairement reçues comme des portraits. La conférence de Jean-Michel Spieser propose une réflexion sur quelques questions que pose l’évolution qui a conduit à l’invention d’un portrait du Christ. On soulignera que la naissance du portrait du Christ est un des rares, peut-être le seul, exemples, où l’historien d’art peut saisir les différentes étapes de l’élaboration d’un portrait imaginaire. On essaiera de comprendre quel est le questionnement qui est à l’origine de ces étapes et le statut des images ainsi créées, qui n’étaient pas nécessairement reçues comme des portraits.

Le mercredi 22 juin, 18h Centre allemand d’histoire de l’art

Hôtel Lully 45, rue des Petits Champs F-75001 Paris

Posté par Denis Dubois, le 14 juin 2016;

- Date limite : 15 octobre 2016

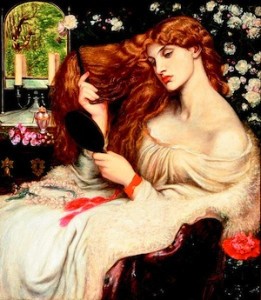

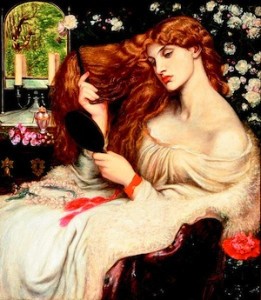

- Date et lieu du colloque : 24-25 mars 2017, Lyon, École Émile Cohl

Souvent associé à la décadence de la fin du XIXe siècle, le thème de la femme fatale ne cesse de nourrir les arts et la littérature. Cette femme, dont le comportement conscient ou inconscient amène l’homme ou la société à sa déchéance, se retrouve dans les textes mythologiques et bibliques. Véritable mythologie de la féminité, elle questionne les rapports qu’entretiennent l’homme, l’artiste et l’écrivain avec cette muse devenue fatale. Comment comprendre cette fascination où se mêle fantasme et angoisse ? Souvent associé à la décadence de la fin du XIXe siècle, le thème de la femme fatale ne cesse de nourrir les arts et la littérature. Cette femme, dont le comportement conscient ou inconscient amène l’homme ou la société à sa déchéance, se retrouve dans les textes mythologiques et bibliques. Véritable mythologie de la féminité, elle questionne les rapports qu’entretiennent l’homme, l’artiste et l’écrivain avec cette muse devenue fatale. Comment comprendre cette fascination où se mêle fantasme et angoisse ?

Notre propos vise à questionner les identités de cette femme fatale au cours des siècles. De la réception de ces grandes figures féminines . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|