Posté par salonartistes, le 7 janvier 2013;

- Date et lieu du colloque : 4- 6 septembre 2013, Université d’Exeter, Royaume-Uni.

- Date limite : 25 janvier 2013

Le Salon, 1791-1881 Un colloque aura lieu sur ce sujet à l’université d’Exeter, Royaume-Uni, du 4 au 6 septembre 2013 Le Salon, 1791-1881 Un colloque aura lieu sur ce sujet à l’université d’Exeter, Royaume-Uni, du 4 au 6 septembre 2013

Communications en français ou anglais.

Conférenciers d’honneur :

Susan Siegfried (Université de Michigan) Pierre Vaisse (Université de Genève) Richard Wrigley (Université de Nottingham)

Le Salon, exposition des ouvrages des artistes vivants, a dominé la vie artistique à Paris tout au long du dix-neuvième siècle. Organisé par l’État jusqu’en 1881, ayant lieu à intervalles réguliers d’un an ou deux pour la plupart, et d’une durée moyenne de plusieurs mois, il présentait une vitrine de la production artistique contemporaine qui devait aussi démontrer la . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 6 janvier 2013;

- Date limite : 31 mai 2013

- Date de remise des textes : 30 avril 2014

Entre pornographie aristocratique d’Ancien Régime et porno de masse contemporain, le XIXe siècle se caractérise par le développement d’une pornographie bourgeoise. Bien que la période romantique ait vu se banaliser l’usage du terme « pornographie » dans son acception moderne, elle est pourtant assez fréquemment considérée comme une époque qui n’aurait fait que perpétuer dans ce domaine celle qui l’a précédée ou annoncer celle qui la suivra. Fidèle au questionnement historique que poursuit la revue Romantisme, ce numéro voudrait s’interroger sur la singularité de ce moment romantique ou moderne de la pornographie. Entre pornographie aristocratique d’Ancien Régime et porno de masse contemporain, le XIXe siècle se caractérise par le développement d’une pornographie bourgeoise. Bien que la période romantique ait vu se banaliser l’usage du terme « pornographie » dans son acception moderne, elle est pourtant assez fréquemment considérée comme une époque qui n’aurait fait que perpétuer dans ce domaine celle qui l’a précédée ou annoncer celle qui la suivra. Fidèle au questionnement historique que poursuit la revue Romantisme, ce numéro voudrait s’interroger sur la singularité de ce moment romantique ou moderne de la pornographie.

Les transformations sociales qui accompagnent la révolution industrielle, l’urbanisation, la libéralisation des moeurs, . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 5 janvier 2013;

- Date limite : 10 mai 2013

- Date et lieu de la journée d'étude : 22 novembre 2013, Université Toulouse II Le Mirail.

Empruntant et détournant le célèbre titre de Maurice Fréchuret, Le mou et ses formes, la thématique de notre journée d’étude propose d’étudier non pas les formes mais les limites liées à cet état de la matière. Pour mieux comprendre les processus de dissolution qui activent l’informe et animent d’inquiétantes métamorphoses, nous approcherons notre sujet sous divers angles. Nous accueillerons donc des communications étudiant ce rapport à la « mollesse » dans les arts, le design, la littérature, le théâtre et le cinéma avec un corpus d’œuvres compris entre les XIXe et XXIe siècles. Empruntant et détournant le célèbre titre de Maurice Fréchuret, Le mou et ses formes, la thématique de notre journée d’étude propose d’étudier non pas les formes mais les limites liées à cet état de la matière. Pour mieux comprendre les processus de dissolution qui activent l’informe et animent d’inquiétantes métamorphoses, nous approcherons notre sujet sous divers angles. Nous accueillerons donc des communications étudiant ce rapport à la « mollesse » dans les arts, le design, la littérature, le théâtre et le cinéma avec un corpus d’œuvres compris entre les XIXe et XXIe siècles.

1. Approche matérielle : physique ou métaphysique

La mollesse des nouveaux matériaux, que César et Gaetano Pesce ont pu expérimenter à . . . → En lire plus

Posté par Christian Omodeo, le 4 janvier 2013;

- Date et lieu du colloque : 17-20 janvier 2013, Paris

Paris, scène culturelle internationale incontournable, très influente en Occident tant sur le monde des arts que sur les notions de modernité, s’est avérée être le lieu idéal pour la conférence, « Black Portraiture(s) : La représentation du corps noir en Occident ». Cette conférence est la cinquième d’une série organisée depuis 2004 par Harvard University et New York University. Du XIXe siècle à nos jours, « Black Portraiture(s) » a pour objectif d’explorer les différents concepts de fabrication et outils d’auto-représentation ainsi que la notion d’échange à travers le regard, dans les domaines des arts plastiques et visuels, de la littérature, de la musique, de la mode et des archives. Comment sont exposées . . . → En lire plus Paris, scène culturelle internationale incontournable, très influente en Occident tant sur le monde des arts que sur les notions de modernité, s’est avérée être le lieu idéal pour la conférence, « Black Portraiture(s) : La représentation du corps noir en Occident ». Cette conférence est la cinquième d’une série organisée depuis 2004 par Harvard University et New York University. Du XIXe siècle à nos jours, « Black Portraiture(s) » a pour objectif d’explorer les différents concepts de fabrication et outils d’auto-représentation ainsi que la notion d’échange à travers le regard, dans les domaines des arts plastiques et visuels, de la littérature, de la musique, de la mode et des archives. Comment sont exposées . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 2 janvier 2013;

- Date et lieu de la conférence : 16 janvier 2013, Paris, Sciences Po.

„Yo lo vì!“ – je l’ai vu –, assure la légende d’une gravure de la collection des Désastres de la guerre, créée par Francisco de Goya à partir de 1810, face à la guerre d’indépendance espagnole. Le titre semble faire preuve de la volonté de l’artiste de témoigner, et de souligner que les scènes de violence, presque prises sur le vif, se sont produites telles qu’il les représente. Cette affirmation, citée autant de fois que sont exposées ou reproduites ces gravures, a marqué notre idée de l’artiste engagé, en opposition critique à la guerre. „Yo lo vì!“ – je l’ai vu –, assure la légende d’une gravure de la collection des Désastres de la guerre, créée par Francisco de Goya à partir de 1810, face à la guerre d’indépendance espagnole. Le titre semble faire preuve de la volonté de l’artiste de témoigner, et de souligner que les scènes de violence, presque prises sur le vif, se sont produites telles qu’il les représente. Cette affirmation, citée autant de fois que sont exposées ou reproduites ces gravures, a marqué notre idée de l’artiste engagé, en opposition critique à la guerre.

Pourtant, l’impact politique de ces gravures resta limité à son époque – la série n’étant réellement publiée . . . → En lire plus

Posté par Clément Dessy, le 1 janvier 2013;

- Date limite : 1er mars 2013

- Date et lieu du colloque : 28-30 octobre 2013, Université libre de Bruxelles.

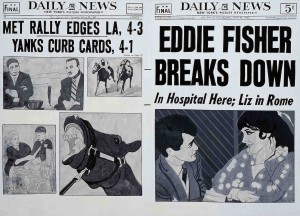

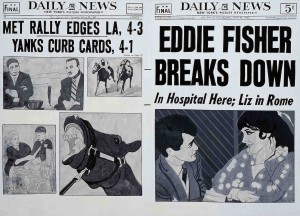

Andy Warhol, Daily News, 1962. Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main.

Cet appel à communication s’inscrit à la fois dans la continuité des travaux du groupe de contact FNRS « Écrits d’artistes » et du projet Pictoriana, et dans celle des recherches récentes qui ont mis en évidence les interactions entre presse et littérature[1], mais aussi entre art et revues[2]. À la suite de ces travaux, ce colloque interrogera les différentes modalités de collaborations d’artistes et leurs réalisations concrètes dans une publication périodique. Sous le terme d’« artiste », on prendra en compte . . . → En lire plus

Posté par Christian Omodeo, le 27 décembre 2012;

- Auteur : Michaël Vottero

- Date de parution : Novembre 2012

Le Second Empire coïncide avec un moment de transformation et de mélange des catégories picturales au Salon. La peinture d’histoire se raréfie face à la scène de genre. Entre décadence de l’école française et gloire de la création contemporaine les avis sont alors partagés. Liée au courant réaliste, au goût pour l’anecdote et le pittoresque, la scène de genre se veut une évocation de la vie quotidienne. Ces toiles traditionnellement tenues pour mineures se voient anoblies par les achats de la Seconde République, puis par ceux du couple impérial qui témoignent de l’engouement du public pour ces scènes drôles, émouvantes, parfois édifiantes. Influencée par les sciences sociales, les réformes politiques et la . . . → En lire plus Le Second Empire coïncide avec un moment de transformation et de mélange des catégories picturales au Salon. La peinture d’histoire se raréfie face à la scène de genre. Entre décadence de l’école française et gloire de la création contemporaine les avis sont alors partagés. Liée au courant réaliste, au goût pour l’anecdote et le pittoresque, la scène de genre se veut une évocation de la vie quotidienne. Ces toiles traditionnellement tenues pour mineures se voient anoblies par les achats de la Seconde République, puis par ceux du couple impérial qui témoignent de l’engouement du public pour ces scènes drôles, émouvantes, parfois édifiantes. Influencée par les sciences sociales, les réformes politiques et la . . . → En lire plus

Posté par Christian Omodeo, le 27 décembre 2012;

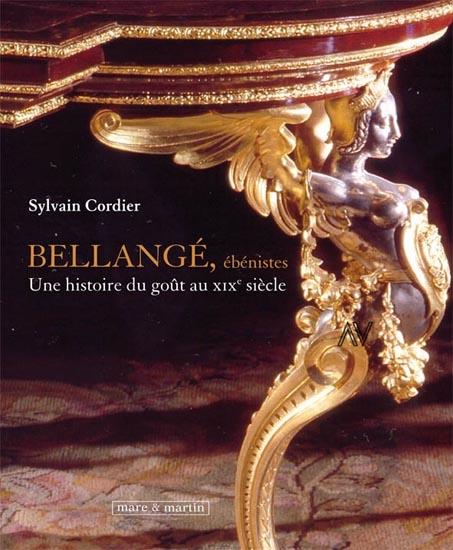

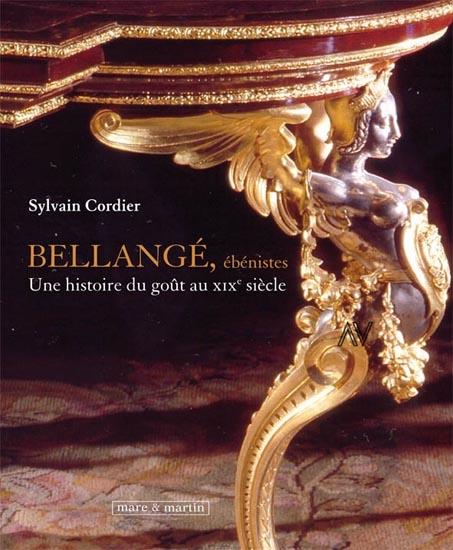

- Auteur : Sylvain Cordier

- Date de parution : Novembre 2012

Cette étude magistrale et très attendue sur la famille de fabricants de meubles Bellangé manquait à tous les amateurs d’histoire du mobilier français s’intéressant à son évolution et à la transformation du mécénat et du collectionnisme au cours des décennies qui suivirent la Révolution française. Depuis les premières études sérieuses sur l’histoire des meubles français au cours de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours, une très grande confusion a entouré, presque sans exception, les vies, les personnalités et les productions des différents membres de la famille Bellangé. Même à leur époque, une période de l’histoire de France caractérisée par de fréquents bouleversements et de violent changements de régimes, . . . → En lire plus Cette étude magistrale et très attendue sur la famille de fabricants de meubles Bellangé manquait à tous les amateurs d’histoire du mobilier français s’intéressant à son évolution et à la transformation du mécénat et du collectionnisme au cours des décennies qui suivirent la Révolution française. Depuis les premières études sérieuses sur l’histoire des meubles français au cours de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours, une très grande confusion a entouré, presque sans exception, les vies, les personnalités et les productions des différents membres de la famille Bellangé. Même à leur époque, une période de l’histoire de France caractérisée par de fréquents bouleversements et de violent changements de régimes, . . . → En lire plus

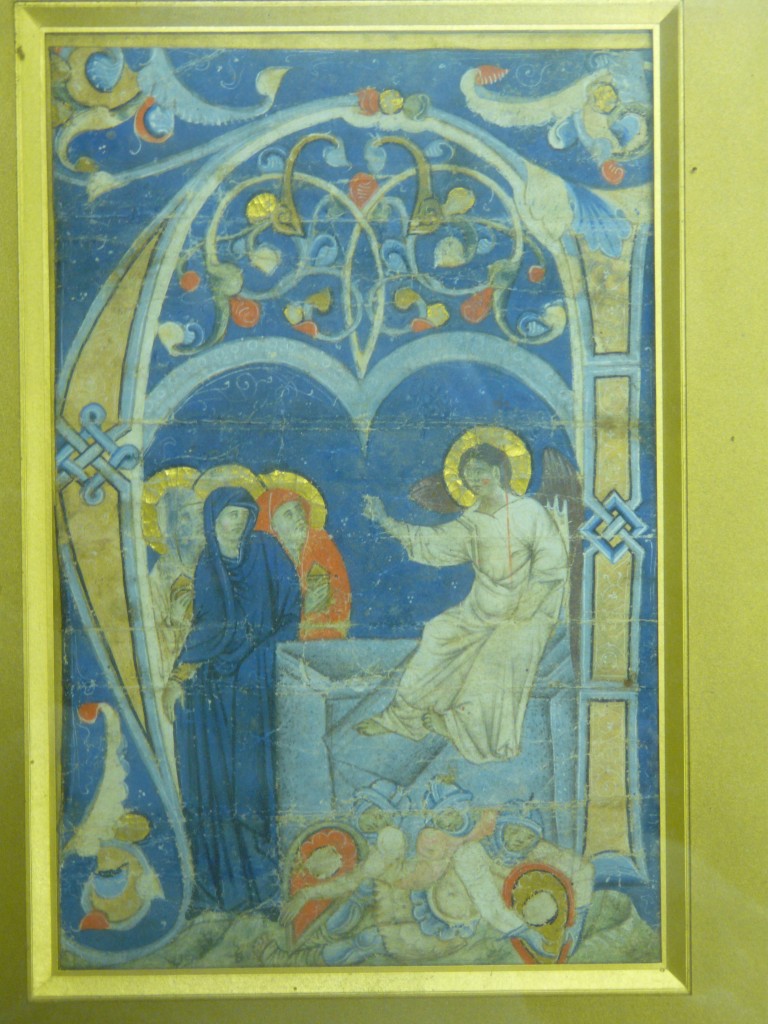

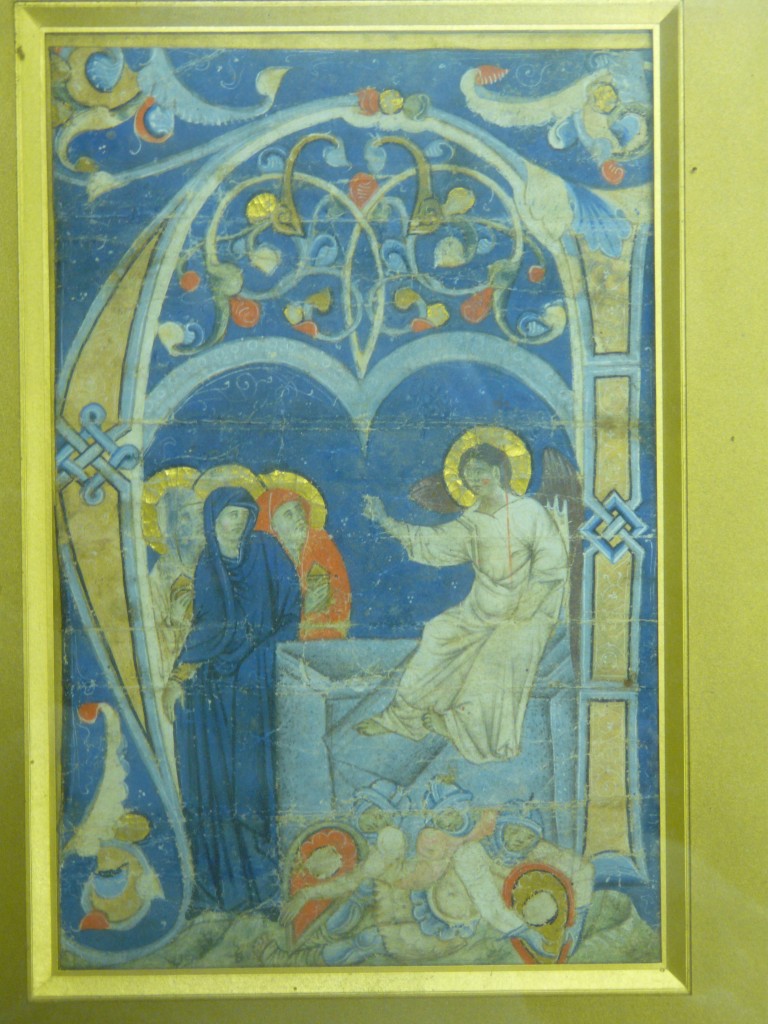

Posté par judith soria, le 22 décembre 2012;

- Date et lieu de la journée d'étude : 18 novembre 2013, Paris, INHA.

- Date limite : 19 mai 2013

Au gré de donations et parfois d’acquisitions de feuillets enluminés provenant de manuscrits démantelés ou de manuscrits complets, les musées se sont enrichis de précieux témoignages de l’enluminure médiévale et de la Renaissance. Rarement exposées, ces œuvres ont pour une grande partie d’entre elles été peu étudiées, ou demeurent encore inconnues.Le musée des Beaux-Arts d’Angers, le Palais des Beaux-arts de Lille et le musée des Augustins de Toulouse, en collaboration avec l’INHA, accueilleront à l’automne 2013 trois expositions à partir des collections conservées dans les institutions des régions Centre et Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (musées et sociétés savantes) afin de faire connaître au . . . → En lire plus Au gré de donations et parfois d’acquisitions de feuillets enluminés provenant de manuscrits démantelés ou de manuscrits complets, les musées se sont enrichis de précieux témoignages de l’enluminure médiévale et de la Renaissance. Rarement exposées, ces œuvres ont pour une grande partie d’entre elles été peu étudiées, ou demeurent encore inconnues.Le musée des Beaux-Arts d’Angers, le Palais des Beaux-arts de Lille et le musée des Augustins de Toulouse, en collaboration avec l’INHA, accueilleront à l’automne 2013 trois expositions à partir des collections conservées dans les institutions des régions Centre et Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (musées et sociétés savantes) afin de faire connaître au . . . → En lire plus

Posté par Sarah Feron, le 19 décembre 2012;

- Date et lieu du séminaire : 8 janvier 2013, Paris, INHA

Après une première édition en 2012, le programme poursuit cette série de séminaires, lieu d’un dialogue entre les cultures, les pratiques et les proches transdisciplinaires (histoire du costume, de la mode et de l’art, histoire culturelle, littérature…). En interrogeant les spécificités matérielles du vêtement, de nouvelles méthodologies ont décloisonné et enrichi les disciplines, visant à pérenniser la mode comme objet d’étude universitaire. Pour cette nouvelle saison, l’analyse des « marges » de la mode permettra de redéfinir les frontières déterminant le style, le goût et les usages vestimentaires. Avec le concours de Anne-Christine Taylor, responsable du département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du Quai Branly, le vêtement extra-occidental, métissé ou orientalisé fera l’objet de deux séances. . . . → En lire plus Après une première édition en 2012, le programme poursuit cette série de séminaires, lieu d’un dialogue entre les cultures, les pratiques et les proches transdisciplinaires (histoire du costume, de la mode et de l’art, histoire culturelle, littérature…). En interrogeant les spécificités matérielles du vêtement, de nouvelles méthodologies ont décloisonné et enrichi les disciplines, visant à pérenniser la mode comme objet d’étude universitaire. Pour cette nouvelle saison, l’analyse des « marges » de la mode permettra de redéfinir les frontières déterminant le style, le goût et les usages vestimentaires. Avec le concours de Anne-Christine Taylor, responsable du département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du Quai Branly, le vêtement extra-occidental, métissé ou orientalisé fera l’objet de deux séances. . . . → En lire plus

Posté par Ludovic Jouvet, le 18 décembre 2012;

- Date limite : 14 janvier 2013

- Date et lieu du séminaire : 22 mars 2013, New York University

The ninth annual Association of Historians of Nineteenth-Century Art (AHNCA) graduate symposium will be held on Friday, March 22, 2013 at New York University. Graduate students are invited to submit proposal for 20-minute papers on topics in the history of art and visual culture of the long nineteenth-century (1789-1914). Proposals that give evidence of new scholarship and originality of approach are especially encouraged. There is the possibility of limited travel funds. Send the following materials to the selection committee as a single email attachment addressed to: pm569@nyu.edu. Please combine the following documents into a single file ; do not send multiple files : The ninth annual Association of Historians of Nineteenth-Century Art (AHNCA) graduate symposium will be held on Friday, March 22, 2013 at New York University. Graduate students are invited to submit proposal for 20-minute papers on topics in the history of art and visual culture of the long nineteenth-century (1789-1914). Proposals that give evidence of new scholarship and originality of approach are especially encouraged. There is the possibility of limited travel funds. Send the following materials to the selection committee as a single email attachment addressed to: pm569@nyu.edu. Please combine the following documents into a single file ; do not send multiple files :

– brief c.v. (2-page maximum); – cover sheet with name, school, title of paper, and name of . . . → En lire plus

Posté par Christian Omodeo, le 12 décembre 2012;

- Date limite : 15 janvier 2013

- Date et lieu de la conférence : Londres, 21-22 juin 2013, Londres, 21-22 juin 2013

London and the Emergence of a European Art Market (c. 1780-1820)

The National Gallery, London, June 21 – 22, 2013

Deadline: Feb 15, 2013

The French Revolution and the ensuing Napoleonic Wars with occupations of Italy, Spain and the Low Countries, instigated a sweeping redistribution of art. At the same time, the Papacy’s loss of temporal power undermined the enforcement of export laws in the Papal States. This convergence of events ensured that large volumes of paintings—often entire collections, from European monasteries, churches, and private palaces—were widely dispersed via auction and private treaty sales in a true diaspora of art. Current scholarship posits that amidst these large-scale market transformations London . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Lett, le 11 décembre 2012;

- Date limite : 19 décembre 2012

Le musée d’Orsay a créé un Prix en 2006, qui est attribué tous les ans à une thèse d’histoire de l’art portant principalement sur la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette initiative a pour ambition de renforcer les liens entre musées et universités et de leur permettre de travailler ensemble plus activement au soutien des jeunes chercheurs dans leur discipline commune. Le musée d’Orsay a créé un Prix en 2006, qui est attribué tous les ans à une thèse d’histoire de l’art portant principalement sur la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette initiative a pour ambition de renforcer les liens entre musées et universités et de leur permettre de travailler ensemble plus activement au soutien des jeunes chercheurs dans leur discipline commune.

Ces thèses constituent des sommes de connaissances dont la diffusion reste trop souvent restreinte. Certains manuscrits sont considérés comme une avancée déterminante pour les chercheurs et leurs résultats ne profitent pas suffisamment à la communauté des historiens de l’art. Le musée d’Orsay entend désormais contribuer à la publication des apports les plus remarquables des . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 5 décembre 2012;

- Date et lieu de la conférence : 19 décembre 2012, 17h-19h, Paris, Sciences Po.

Après la conquête d’Alger, entre 1830 et 1848, des artistes accompagnant l’armée d’Afrique forment et diffusent un important corpus d’images sur l’Orient musulman. Ils participent, de par leur subjectivité, à l’invention des principaux motifs visuels et littéraires de l’orientalisme européen du XIXe siècle et sont responsables de l’élaboration d’une propagande coloniale par l’image. Or l’Etat français impose dans une brutalité extrême la soumission de la population musulmane autochtone, déployant pendant plusieurs décennies de puissants moyens militaires. Témoins de cette situation de guerre, les agents effectifs de l’orientalisme recueillent, agencent et recomposent les données visuelles du terrain afin de créer des images artistiques où la violence n’est paradoxalement presque plus visible. . . . → En lire plus Après la conquête d’Alger, entre 1830 et 1848, des artistes accompagnant l’armée d’Afrique forment et diffusent un important corpus d’images sur l’Orient musulman. Ils participent, de par leur subjectivité, à l’invention des principaux motifs visuels et littéraires de l’orientalisme européen du XIXe siècle et sont responsables de l’élaboration d’une propagande coloniale par l’image. Or l’Etat français impose dans une brutalité extrême la soumission de la population musulmane autochtone, déployant pendant plusieurs décennies de puissants moyens militaires. Témoins de cette situation de guerre, les agents effectifs de l’orientalisme recueillent, agencent et recomposent les données visuelles du terrain afin de créer des images artistiques où la violence n’est paradoxalement presque plus visible. . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 2 décembre 2012;

- Date et lieu de la journée d'étude : 29 avril 2013, Paris, INHA

- Date limite : 30 janvier 2013

L’histoire de la colonisation est contemporaine du développement des images et de leur « reproductibilité technique », qu’il s’agisse de diverses techniques qui fleurissent au XIXe et au XXe siècles, de la lithographie au cinéma en passant par la photographie. A la charnière de ces deux histoires se pose la question du pouvoir et des liens entre art et pouvoir. Car, s’il est admis qu’une certaine forme de production des images et des imaginaires fut mise au service de la domination coloniale, les modalités de cette articulation restent à analyser. Qu’il s’agisse de photographie « scientifique » (photographie anthropométrique) ou amateur (collections des . . . → En lire plus L’histoire de la colonisation est contemporaine du développement des images et de leur « reproductibilité technique », qu’il s’agisse de diverses techniques qui fleurissent au XIXe et au XXe siècles, de la lithographie au cinéma en passant par la photographie. A la charnière de ces deux histoires se pose la question du pouvoir et des liens entre art et pouvoir. Car, s’il est admis qu’une certaine forme de production des images et des imaginaires fut mise au service de la domination coloniale, les modalités de cette articulation restent à analyser. Qu’il s’agisse de photographie « scientifique » (photographie anthropométrique) ou amateur (collections des . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Lett, le 2 décembre 2012;

- Date et lieu du colloque : 13-14 décembre 2012, Petit Palais (Auditorium), avenue Winston Churchill, Paris, France (75008)

Statues déboulonnées, portraits déchirés ou brûlés, emblèmes grattés ou barbouillés : ces gestes iconoclastes semblent indissociables des processus révolutionnaires, des révolutions atlantiques du XVIIIe siècle aux révolutions arabes contemporaines. Que se joue-t-il derrière ces gestes apparemment dérisoires, souvent ravalés à du « vandalisme » ? Comment penser, à partir de l’iconoclasme, une histoire des relations entre des sujets et des signes de pouvoir (politique, religieux, social) ? Tel sera l’objet de ce colloque international et pluridisciplinaire, qui réunira au Petit Palais historiens, historiens de l’art, anthropologues, spécialistes d’aires culturelles et de périodes différentes, de la France à l’Afghanistan, de la Chine à l’Amérique latine, de la Russie à . . . → En lire plus Statues déboulonnées, portraits déchirés ou brûlés, emblèmes grattés ou barbouillés : ces gestes iconoclastes semblent indissociables des processus révolutionnaires, des révolutions atlantiques du XVIIIe siècle aux révolutions arabes contemporaines. Que se joue-t-il derrière ces gestes apparemment dérisoires, souvent ravalés à du « vandalisme » ? Comment penser, à partir de l’iconoclasme, une histoire des relations entre des sujets et des signes de pouvoir (politique, religieux, social) ? Tel sera l’objet de ce colloque international et pluridisciplinaire, qui réunira au Petit Palais historiens, historiens de l’art, anthropologues, spécialistes d’aires culturelles et de périodes différentes, de la France à l’Afghanistan, de la Chine à l’Amérique latine, de la Russie à . . . → En lire plus

Posté par Réka Krasznai, le 2 décembre 2012;

- Date et lieu du colloque : 6-7 décembre 2012, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, auditorium, entrée Square Jean Perrin (avenue du Général Eisenhower)

Le colloque Mythe, fortune et infortune de la bohème, préparé à l’occasion de l’exposition Bohèmes (Galeries nationales du Grand Palais, 26 septembre 2012-14 janvier 2013), en prolonge les mises en relations inédites entre les deux acceptions du mot, et les questions posées à propos du concept de bohème artistique qui s’est forgé au milieu du XIXe siècle, entre romantisme et réalisme, avant de donner lieu à maintes réinterprétations. Le terme cristallise un ensemble de transformations du statut de l’artiste qui s’opèrent alors. A travers la littérature et la presse, la bohème, évocatrice de liberté, d’errance, mais aussi de misère et de marginalité, acquiert très vite une popularité immense ; elle . . . → En lire plus Le colloque Mythe, fortune et infortune de la bohème, préparé à l’occasion de l’exposition Bohèmes (Galeries nationales du Grand Palais, 26 septembre 2012-14 janvier 2013), en prolonge les mises en relations inédites entre les deux acceptions du mot, et les questions posées à propos du concept de bohème artistique qui s’est forgé au milieu du XIXe siècle, entre romantisme et réalisme, avant de donner lieu à maintes réinterprétations. Le terme cristallise un ensemble de transformations du statut de l’artiste qui s’opèrent alors. A travers la littérature et la presse, la bohème, évocatrice de liberté, d’errance, mais aussi de misère et de marginalité, acquiert très vite une popularité immense ; elle . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 18 novembre 2012;

- Date et lieu du colloque : 3-5 juin 2013, Canada, Vancouver, Université de Victoria.

- Date limite : 31 janvier 2013

La prochaine rencontre annuelle de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF XIX) aura lieu dans le cadre du Congrès des Sciences Humaines à l’Université de Victoria (Canada) du 3 au 5 juin 2013. Nous sollicitons dès à présent des propositions de communication portant sur l’atelier mentionné ci-dessous. Prière d’envoyer votre proposition de communication (250 mots environ) en indiquant l’atelier à Geneviève De Viveiros, Secrétaire de l’ACÉF-XIX, Université Western Ontario (gdevivei@uwo.ca). La prochaine rencontre annuelle de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF XIX) aura lieu dans le cadre du Congrès des Sciences Humaines à l’Université de Victoria (Canada) du 3 au 5 juin 2013. Nous sollicitons dès à présent des propositions de communication portant sur l’atelier mentionné ci-dessous. Prière d’envoyer votre proposition de communication (250 mots environ) en indiquant l’atelier à Geneviève De Viveiros, Secrétaire de l’ACÉF-XIX, Université Western Ontario (gdevivei@uwo.ca).

Atelier 2 : Artistes/critiques ? Les créateurs et le discours sur la création au XIXe siècle

Dès les premières décennies du XIXe siècle, on voit émerger progressivement, au carrefour des arts, la figure du critique – figure hybride, dans la lignée de . . . → En lire plus

Posté par shiyan li, le 18 novembre 2012;

- Date et lieu du colloque : 22-23 novembre 2012, Université Aix-Marseille.

Vertu des contraires : art, artiste, société Vertu des contraires : art, artiste, société

La figure des contraires, au delà de ses occurrences dans le langage ou dans les pratiques (contradiction, antagonisme, opposition, polarité, conflit, tension, dialectique,contrastes, dualité etc…) peut-elle avoir une valeur méthodologique ou même épistémologique nous permettant d’aborder sous un angle nouveau l’histoire de l’art, les oeuvres et les démarches artistiques et plus largement de concevoir une dimension sociale, anthropologique ou politique de la pratique artistique ? La démarche contradictoire en nous confrontant au Rien ou à l’expérience proche de l’implosion, frôle la disparition pure et simple. Mais en suspendant dans le temps et dans l’espace cette orientation funeste, elle capte la plus haute tension dans laquelle s’engouffre une vérité, contenue dans l’intervalle . . . → En lire plus

Posté par benedicte Tremolieres, le 15 novembre 2012;

- Date et lieu de la journée d'étude : 4 décembre 2012 , Archevêché de la cathédrale de Rouen

Les récents travaux menés sur l’histoire matérielle et les techniques de la peinture du dernier quart du XIXe siècle ont contribué de façon déterminante à un renouveau des études sur les œuvres et la vie artistique de cette période. Dans la continuité de ces recherches, menées conjointement par les historiens de l’art, conservateurs et restaurateurs, la journée d’étude internationale organisée par l’Université de Rouen, en partenariat avec l’Université de Paris-Ouest la Défense et avec le soutien de l’archevêché de la cathédrale de Rouen et de l’agglomération de Rouen (CREA), se propose de porter une attention particulière aux supports, face cachée des œuvres, qui ont, par leur nature comme . . . → En lire plus Les récents travaux menés sur l’histoire matérielle et les techniques de la peinture du dernier quart du XIXe siècle ont contribué de façon déterminante à un renouveau des études sur les œuvres et la vie artistique de cette période. Dans la continuité de ces recherches, menées conjointement par les historiens de l’art, conservateurs et restaurateurs, la journée d’étude internationale organisée par l’Université de Rouen, en partenariat avec l’Université de Paris-Ouest la Défense et avec le soutien de l’archevêché de la cathédrale de Rouen et de l’agglomération de Rouen (CREA), se propose de porter une attention particulière aux supports, face cachée des œuvres, qui ont, par leur nature comme . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

Le Salon, 1791-1881 Un colloque aura lieu sur ce sujet à l’université d’Exeter, Royaume-Uni, du 4 au 6 septembre 2013

Le Salon, 1791-1881 Un colloque aura lieu sur ce sujet à l’université d’Exeter, Royaume-Uni, du 4 au 6 septembre 2013