Posté par Pascale Dubus, le 4 décembre 2015;

- Date limite : 15 janvier 2016

- Date de remise des textes : 15 juin 2016

Si le terme « Apocalypse » est devenu dans le langage courant synonyme de la fin des temps, « apokalypsis »(α’ποκα’λυψις) renvoie d’abord et avant tout en grec au dévoilement, à la révélation d’une vérité ultime auparavant masquée ou ignorée. Véritable genre de la littérature hébraïque, l’apocalypse fait alors référence à une forme de texte crypté en vue de présenter aux initiés un message subversif. Dans le contexte des guerres de religion, catholiques et réformés vont ainsi s’inspirer de ce genre, éminemment représenté dans la Bible par l’Apocalypse johannique, pour proposer des textes à vocation prophétique d’une part mais aussi, dans le cas . . . → En lire plus Si le terme « Apocalypse » est devenu dans le langage courant synonyme de la fin des temps, « apokalypsis »(α’ποκα’λυψις) renvoie d’abord et avant tout en grec au dévoilement, à la révélation d’une vérité ultime auparavant masquée ou ignorée. Véritable genre de la littérature hébraïque, l’apocalypse fait alors référence à une forme de texte crypté en vue de présenter aux initiés un message subversif. Dans le contexte des guerres de religion, catholiques et réformés vont ainsi s’inspirer de ce genre, éminemment représenté dans la Bible par l’Apocalypse johannique, pour proposer des textes à vocation prophétique d’une part mais aussi, dans le cas . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 30 novembre 2015;

- Date et lieu du colloque : 18-19 mai 2016, Raanana, Israel,The Open University of Israel

- Date limite : 31 décembre 2015

The subject of time was frequently encountered in medieval and early modern thinking and culture, from the notion of eternity as an abiding “now” outside of time (as defined by Gregory of Nazianzos, in Oratio 39.12, “Christ, the Maker of time . . . is not subject to time”) to the aphorism Tempus vitam regit (“Time rules life”) engraved on more than one sundial. Ranging from the discussion of the reception of Aristotelian and Neoplatonic concepts of time and temporality (Pasquale Porro, The Medieval Concept of Time) to the analysis of temporality and anachronism in art (Elizabeth Sears, The Ages of Man: Medieval Interpretations of the Life Cycle; . . . → En lire plus The subject of time was frequently encountered in medieval and early modern thinking and culture, from the notion of eternity as an abiding “now” outside of time (as defined by Gregory of Nazianzos, in Oratio 39.12, “Christ, the Maker of time . . . is not subject to time”) to the aphorism Tempus vitam regit (“Time rules life”) engraved on more than one sundial. Ranging from the discussion of the reception of Aristotelian and Neoplatonic concepts of time and temporality (Pasquale Porro, The Medieval Concept of Time) to the analysis of temporality and anachronism in art (Elizabeth Sears, The Ages of Man: Medieval Interpretations of the Life Cycle; . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 29 novembre 2015;

- Date limite : 4 Janvier 2016

- Date et lieu du colloque : 19-20 février 2016, Durham, Duke University

The 16th Annual North Carolina Colloquium in Medieval and Early Modern Studies invites graduate students to submit proposals for twenty-minute paper presentations that investigate representations of everyday life––mimetic, descriptive, or prescriptive––from late antiquity through early modernity. How are the particularities of ordinary experience shown, shaped, distorted, or elided in poetry, prose, visual art, architecture, music, drama, and other forms of creative endeavor? For that matter, what constitutes the concept of the ordinary, and how does the history of this concept interweave with the development of realism, alongside other modes of representation? The 16th Annual North Carolina Colloquium in Medieval and Early Modern Studies invites graduate students to submit proposals for twenty-minute paper presentations that investigate representations of everyday life––mimetic, descriptive, or prescriptive––from late antiquity through early modernity. How are the particularities of ordinary experience shown, shaped, distorted, or elided in poetry, prose, visual art, architecture, music, drama, and other forms of creative endeavor? For that matter, what constitutes the concept of the ordinary, and how does the history of this concept interweave with the development of realism, alongside other modes of representation?

In short, we shall explore what is at stake in representing the ordinary. For whether the representation . . . → En lire plus

Posté par Ludovic Jouvet, le 25 novembre 2015;

Joana Barreto, Gabriele Quaranta, Colette Nativel (dir.), Voir Gaston de Foix (1512-2012) : métamorphoses européennes d’un héros paradoxal, Paris : Publications de la Sorbonne, 2015.

Broché, 16 x 24 cm Broché, 16 x 24 cm

255 pages, 68 ill. couleurs et N&B

Prix : 23 €

Parution : août 2015

ISBN : 9782859449070

Pour découvrir l’ouvrage sur le site des Publications de la Sorbonne, cliquez ici.

Le 11 avril 1512, la victoire française sur les Espagnols à Ravenne est chèrement payée par la mort, à 22 ans, du commandant de l’armée, Gaston de Foix, duc de . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 24 novembre 2015;

- Date et lieu de la journée d'études : 26 novembre 2015, Toulouse, Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès

Dans le champ de la littérature, l’homme sauvage est tour à tour homo sylvestris, homo sylvanus ou homo diabolicus. La question de la détermination et de la distinction de ces variantes du motif est centrale pour comprendre les enjeux poétiques, politiques et éthiques que les auteurs ont attribués à la mise en scène de l’homme sauvage. Dans tous les cas, l’emploi littéraire de ce motif ne l’a pas réduit à un pur élément décoratif : les caractéristiques exotiques de cet homme « autre », qui semble venir d’« ailleurs » ou se référer à un « . . . → En lire plus Dans le champ de la littérature, l’homme sauvage est tour à tour homo sylvestris, homo sylvanus ou homo diabolicus. La question de la détermination et de la distinction de ces variantes du motif est centrale pour comprendre les enjeux poétiques, politiques et éthiques que les auteurs ont attribués à la mise en scène de l’homme sauvage. Dans tous les cas, l’emploi littéraire de ce motif ne l’a pas réduit à un pur élément décoratif : les caractéristiques exotiques de cet homme « autre », qui semble venir d’« ailleurs » ou se référer à un « . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 21 novembre 2015;

- Date et lieu du colloque : 2-5 décembre 2015, Paris, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Centre allemand d’histoire de l’art, INHA

Malgré l’abondance de son iconographie dans l’art occidental, Moïse est une figure oubliée de l’histoire de l’art. Le fondateur du judaïsme, instituteur du Décalogue et rédacteur présumé du Pentateuque, n’apparaît que de façon diffuse dans les publications et aucun musée n’avait jamais organisé de manifestation consacrée à la figure du prophète. C’est cette lacune que le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme se propose de combler, en dédiant une exposition à l’initiative de deux étudiants de l’université Paris 1, Matthieu Somon et Matthieu Léglise, qui en sont commissaires, en partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art. Malgré l’abondance de son iconographie dans l’art occidental, Moïse est une figure oubliée de l’histoire de l’art. Le fondateur du judaïsme, instituteur du Décalogue et rédacteur présumé du Pentateuque, n’apparaît que de façon diffuse dans les publications et aucun musée n’avait jamais organisé de manifestation consacrée à la figure du prophète. C’est cette lacune que le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme se propose de combler, en dédiant une exposition à l’initiative de deux étudiants de l’université Paris 1, Matthieu Somon et Matthieu Léglise, qui en sont commissaires, en partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art.

Pour compléter cette . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 21 novembre 2015;

- Date limite : 15 decembre 2015

- Date et lieux des journées d'étude : 16-18 March 2016, Münster (Allemagne),

Cet atelier a pour objectif de proposer une première vue d’ensemble de ces programmes héraldiques des salles d’apparat au cours du Moyen âge et de l’Époque moderne en Europe et d’en proposer une première typologie. Dans ce but, nous voudrions intégrer à notre étude des salles d’apparat d’une grande diversité sociale et institutionnelle. Sous salles d’apparat nous entendons, dans ce contexte, des salles qui étaient utilisées pour des cérémonies et qui servaient surtout comme espace identitaire privilégié où étaient accueillis aussi bien les membres de la propre communauté, que ceux qui venaient de l’extérieur. Cet atelier a pour objectif de proposer une première vue d’ensemble de ces programmes héraldiques des salles d’apparat au cours du Moyen âge et de l’Époque moderne en Europe et d’en proposer une première typologie. Dans ce but, nous voudrions intégrer à notre étude des salles d’apparat d’une grande diversité sociale et institutionnelle. Sous salles d’apparat nous entendons, dans ce contexte, des salles qui étaient utilisées pour des cérémonies et qui servaient surtout comme espace identitaire privilégié où étaient accueillis aussi bien les membres de la propre communauté, que ceux qui venaient de l’extérieur.

Exécutés sur différents supports — peinture, vitrail, faïence, sculpture, tapisserie et tentures, mobilier, et parfois même . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 21 novembre 2015;

- Date limite : 10 janvier 2016

- Date et lieu de la journée d'études : 25 mars 2016, Grenoble, Université Grenoble Alpes, MSH

Le thème de la domesticité prend corps dans l’histoire sociale et culturelle mais aussi dans l’histoire des représentations, ouvrant dès lors une brèche pour une approche littéraire et artistique. Par « domestique », on entendra, dans son acception la plus large, l’individu qui est au service d’un autre dans un rapport de subordination, sans en être nécessairement la propriété (esclaves, palefreniers, précepteurs, aumôniers, secrétaires, gouvernantes, bonnes, prostituées). Alors même que, dans l’Antiquité, le statut d’ « esclave » relève d’une catégorie juridique rigide, la catégorie de « familiers » opère une mutation aux époques ultérieures. Avant le milieu du . . . → En lire plus Le thème de la domesticité prend corps dans l’histoire sociale et culturelle mais aussi dans l’histoire des représentations, ouvrant dès lors une brèche pour une approche littéraire et artistique. Par « domestique », on entendra, dans son acception la plus large, l’individu qui est au service d’un autre dans un rapport de subordination, sans en être nécessairement la propriété (esclaves, palefreniers, précepteurs, aumôniers, secrétaires, gouvernantes, bonnes, prostituées). Alors même que, dans l’Antiquité, le statut d’ « esclave » relève d’une catégorie juridique rigide, la catégorie de « familiers » opère une mutation aux époques ultérieures. Avant le milieu du . . . → En lire plus

Posté par Deborah Laks, le 17 novembre 2015;

- Date limite : 20 novembre 2015

- Date et lieu de la rencontre : 3-5 juin 2016, Fontainebleau, Chateau

Dans le cadre de son thème annuel, « le Moyen Age et son image », le Centre allemand d’histoire de l’art souhaite présenter au Festival d’Histoire de l’art de Fontainebleau un panel consacré à la manière dont le rire trouve, au Moyen Age, à corroborer un ordre, ou à le contredire. Dans le cadre de son thème annuel, « le Moyen Age et son image », le Centre allemand d’histoire de l’art souhaite présenter au Festival d’Histoire de l’art de Fontainebleau un panel consacré à la manière dont le rire trouve, au Moyen Age, à corroborer un ordre, ou à le contredire.

Le rire inscrit le culturel et le social dans le corporel. Topos de la scholastique, motif des artistes, il donne à entrevoir un ordre non seulement moral, mais aussi politique et esthétique. Toutefois, le rire est duel, et suivant la partition de l’hébreu et du grec, il peut être à la fois positif et négatif, joyeux ou dénigrant, force . . . → En lire plus

Posté par Joséphine Jibokji, le 10 novembre 2015;

- Date et lieu de la journée d'études : 12 décembre 2015, Paris, Jeu de Paume.

En partant de la « jumping picture gallery » réalisée par Philippe Halsman au cours des années 1950, et après avoir étudié le travail du photographe par rapport aux médias de masse aussi bien qu’à « l’usine à rêves » hollywoodienne, Jumpologies propose l’élaboration d’une sorte d’iconographie du saut dans l’histoire de l’art, de la photographie et du cinéma. Inscrit dans la perspective d’un renouvellement du portrait, le saut réitéré par les modèles d’Halsman devait favoriser la « tombée du masque » et l’apparition d’une expression non (ou moins) maîtrisée par le sujet. Ainsi, l’exécution du mouvement est concomitante d’une perte de contrôle : dépossession . . . → En lire plus En partant de la « jumping picture gallery » réalisée par Philippe Halsman au cours des années 1950, et après avoir étudié le travail du photographe par rapport aux médias de masse aussi bien qu’à « l’usine à rêves » hollywoodienne, Jumpologies propose l’élaboration d’une sorte d’iconographie du saut dans l’histoire de l’art, de la photographie et du cinéma. Inscrit dans la perspective d’un renouvellement du portrait, le saut réitéré par les modèles d’Halsman devait favoriser la « tombée du masque » et l’apparition d’une expression non (ou moins) maîtrisée par le sujet. Ainsi, l’exécution du mouvement est concomitante d’une perte de contrôle : dépossession . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 7 novembre 2015;

- Date limite : 10 décembre 2015

- Date et lieu de la journée d'études : 25 mai 2016, Bristol, Université de Bristol

L’Université de Bristol sollicite des communications pour une journée d’études prévue le 25 mai 2016 sur le thème des Animaux sous le capitalisme : art et politique. La journée d’études vise à explorer les relations entre le capitalisme et la vie animale, et mettra l’accent sur les thèmes suivants: L’Université de Bristol sollicite des communications pour une journée d’études prévue le 25 mai 2016 sur le thème des Animaux sous le capitalisme : art et politique. La journée d’études vise à explorer les relations entre le capitalisme et la vie animale, et mettra l’accent sur les thèmes suivants:

1) les intersections entre le capitalisme et la « sixième extinction » ; 2) les représentations artistiques des animaux sous l’égide du capitalisme ; 3) la biopolitique de domestication ; 4) le développement des élevages industriels.

Les rencontres accueilleront un éventail de contributions à partir d’une variété de disciplines dont l’anthropologie, la sociologie, les études littéraires, l’histoire de l’art, la science . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 5 novembre 2015;

- Date limite : 18 janvier 2016

- Date et lieu des journées d'études : Novembre 2013, Saint Etienne, Université Jean Monnet

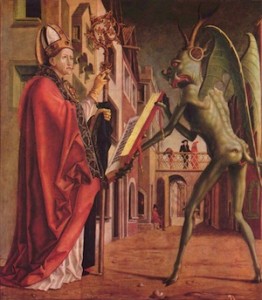

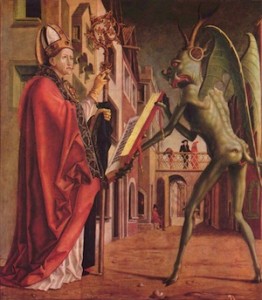

Ces journées d’étude sont destinées à constituer une synthèse diachronique et pluridisciplinaire sur la fabrication du diable. Il ne s’agit pas d’écrire une histoire de la figure diabolique : de nombreux ouvrages ont déjà été publiés sur la question. La démarche souhaitée consistera à cerner les différents usages dévolus au diable, autrement dit sa place dans l’écriture et dans la pensée. Est-il un contradicteur indispensable à la dialectique, une entité abstraite commode pour expliquer l’inexplicable, un personnage associé au fantastique ou une nécessité théologique ? Ces journées d’étude sont destinées à constituer une synthèse diachronique et pluridisciplinaire sur la fabrication du diable. Il ne s’agit pas d’écrire une histoire de la figure diabolique : de nombreux ouvrages ont déjà été publiés sur la question. La démarche souhaitée consistera à cerner les différents usages dévolus au diable, autrement dit sa place dans l’écriture et dans la pensée. Est-il un contradicteur indispensable à la dialectique, une entité abstraite commode pour expliquer l’inexplicable, un personnage associé au fantastique ou une nécessité théologique ?

On s’interrogera sur l’imaginaire qui produit la figure du diable : n’est-il qu’une vue de l’esprit ? . . . → En lire plus

Posté par Cornucopia, le 4 novembre 2015;

- Dates et lieux des séminaires : 9 janvier, 6 février et 12 mars 2016, Paris, Sorbonne.

- Date limite : 10 décembre 2015

Cette session est le fruit d’une co-organisation entre Cornucopia et la SIEFAR (Société Internationale pour l’Etude des Femmes de l’Ancien Régime). Les séances auront lieu les 9 janvier, 6 février et 12 mars 2016 de 10h à 13h en Sorbonne, salle Paul Hazard Cette session est le fruit d’une co-organisation entre Cornucopia et la SIEFAR (Société Internationale pour l’Etude des Femmes de l’Ancien Régime). Les séances auront lieu les 9 janvier, 6 février et 12 mars 2016 de 10h à 13h en Sorbonne, salle Paul Hazard

La vitalité des études sur le corps et les représentations qu’il suscite dans l’histoire, l’art et la littérature est particulièrement visible ces dernières années, comme en témoigne la parution des synthèses magistrales que sont l’Histoire du corps et l’Histoire de la virilité[1]. Il n’est pas étonnant par ailleurs que Judith Butler ait intitulé l’un de ses livres majeurs . . . → En lire plus

Posté par Brigitte Roux, le 20 octobre 2015;

- Date limite : 15 décembre 2015

- Date de la journée d'étude : 7 et 8 juin 2016, Genève, Université, Faculté des Lettres

Aliment premier, ingurgité dès la naissance, le lait constitue, compte tenu de cette position primordiale, un des éléments majeurs informant l’imaginaire du sein nourricier, en littérature et dans les arts visuels. Des multiples représentations médiévales et renaissantes de la Vierge allaitant l’Enfant à la scène finale des Raisins de la colère de John Steinbeck qui revisite la tradition narrative de la « Charité romaine » ; de l’invention photographique du milk splash d’Edgerton à la nouvelle « Le lait de la mort » de Marguerite Yourcenar, on ne compte plus les œuvres d’art mettant en scène le liquide lacté. Raison pour laquelle nous souhaitons engager, à partir d’une rencontre entre historiens de l’art et de la littérature, une réflexion sur le lait et le sein maternel comme support de représentations. . . . → En lire plus

Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 15 octobre 2015;

- Date et lieu du séminaire : 23 octobre 2015, Paris, Institut des études slaves

Le 23 octobre 2015 se tiendra à l’Institut des études slaves (9, rue Michelet, 75006 Paris) le séminaire international intitulé

Les chrétientés orthodoxes post-byzantines face à l’Europe de la Réforme et des Temps Modernes (1500-1700): circulations, similitudes, correspondances

sous la direction scientifique de Sabine Frommel (EPHE), Pierre Gonneau (Université Paris Sorbonne/EPHE) et Olga Medvedkova (CNRS Centre Jean Pépin).

Vous pouvez télécharger le programme ici.

Posté par Laure Papon, le 15 octobre 2015;

- Date et lieu du colloque : 5 et 6 novembre 2015, Paris, Musée d'Orsay

Images et imaginaires de la prostitution au XIXe siècle 5 et 6 novembre 2015 – musée d’Orsay

Dans le sillage de l’exposition « Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910 », ce colloque montrera l’importance du thème de la prostitution dans l’imaginaire érotique et la production artistique du XIXe siècle. Entre fantasme et observation, fascination et répulsion, maisons closes et lieux interlopes constituent des sources d’inspiration modernes qui génèrent un renouvellement des formes, aussi bien dans le domaine de l’architecture et de son décor, que dans celui des beaux-arts, de la photographie, de la littérature ou de la caricature.

Henri Gervex Rolla1878 musée d’Orsay © musée d’Orsay

JEUDI 5 NOVEMBRE

Conférence d’ouverture 12h : Painted Love repainted* . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 5 octobre 2015;

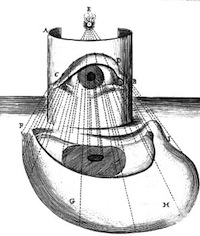

- Date limite : 1er février et 30 mars 2016

- Date et lieu du colloque : 26-30 octobre 2016, Kingston, Queen's University et Royal Military College of Canada

La Société canadienne pour les études sur le dix-huitième siècle sollicite des propositions de sessions et de communications pour son colloque annuel qui se tiendra à Kingston, en Ontario, du 26 au 30 octobre 2016. Les rencontres seront co-organisées par des collègues de la Queen’s University et Royal Military College of Canada. Le thème de la conférence est Secret(s) & surveillance. Les conférences plénières seront dispensées par Christophe Cave (Université Grenoble-Alpes) et Lisa Freeman (University of Illinois, Chicago). La Société canadienne pour les études sur le dix-huitième siècle sollicite des propositions de sessions et de communications pour son colloque annuel qui se tiendra à Kingston, en Ontario, du 26 au 30 octobre 2016. Les rencontres seront co-organisées par des collègues de la Queen’s University et Royal Military College of Canada. Le thème de la conférence est Secret(s) & surveillance. Les conférences plénières seront dispensées par Christophe Cave (Université Grenoble-Alpes) et Lisa Freeman (University of Illinois, Chicago).

Les propositions de sessions et de communications peuvent examiner les thèmes suivants, bien que cette liste ne soit pas exhaustive :

la trahison, la . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 4 octobre 2015;

- Date et lieu du colloque : 23-25 novembre 2015, Lausanne, Université de Lausanne

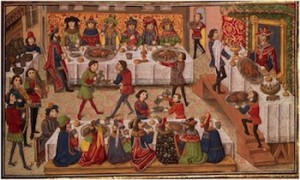

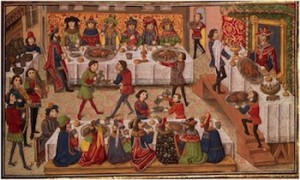

Durant les dernières décennies, l’intérêt croissant porté à l’alimentation médiévale et moderne a attiré l’attention sur ce phénomène particulier qu’est le banquet. On s’est surtout attaché à en souligner la dimension sociale, à travers l’analyse de la consommation ostentatoire ou de la sociabilité. On a peut-être oublié qu’il s’agissait aussi d’un phénomène culturel, où l’ingestion d’aliments et de vin s’accompagnait d’une intense communication gestuelle, verbale ou sonore (par la musique, entre autres). Durant les dernières décennies, l’intérêt croissant porté à l’alimentation médiévale et moderne a attiré l’attention sur ce phénomène particulier qu’est le banquet. On s’est surtout attaché à en souligner la dimension sociale, à travers l’analyse de la consommation ostentatoire ou de la sociabilité. On a peut-être oublié qu’il s’agissait aussi d’un phénomène culturel, où l’ingestion d’aliments et de vin s’accompagnait d’une intense communication gestuelle, verbale ou sonore (par la musique, entre autres).

L’objectif du colloque « Le Banquet : Manger, boire et parler ensemble (XIIe-XVIIe siècles) » est d’éclairer les différentes facettes du banquet, en croisant – selon la tradition bien établie des colloques Micrologus – les éclairages des historiens, . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 1 octobre 2015;

- Date limite : 1er janvier 2016

- Date et lieu du colloque : 13-14 octobre 2016, Rennes, Université Rennes 2

Les relations entre nature et culture, entre l’homme et l’animal, constituent un des grands champs qu’abordent actuellement les recherches en humanités. Après les journées d’études organisées à Toulouse autour de la définition et de la caractérisation des traits de l’homme sauvage, dans une perspective à la fois diachronique et transdisciplinaire, le colloque de Rennes, les 13 et 14 octobre 2016, sera consacré à l’homme et à la femme sauvages, dans les arts et la littérature à travers les époques. Les relations entre nature et culture, entre l’homme et l’animal, constituent un des grands champs qu’abordent actuellement les recherches en humanités. Après les journées d’études organisées à Toulouse autour de la définition et de la caractérisation des traits de l’homme sauvage, dans une perspective à la fois diachronique et transdisciplinaire, le colloque de Rennes, les 13 et 14 octobre 2016, sera consacré à l’homme et à la femme sauvages, dans les arts et la littérature à travers les époques.

Collaboration entre quatre laboratoires regroupant des littéraires et des historiens de l’art (FRAMESPA et ELH/PLH de Toulouse 2, CELLAM et HCA de Rennes 2), ce . . . → En lire plus

Posté par Mayken Jonkman, le 28 septembre 2015;

- Date limite : 18 décembre 2015

- Date et lieu du colloque : 19-20 mai 2016, Amsterdam, Rijksmuseum et Van Gogh Museum

The pageant of fashionable life and the thousands of floating existences – criminals and kept women – which drift about in the underworld of a great city […] all prove to us that we have only to open our eyes to recognize our heroism […]. The life of our city is rich in poetic and marvelous subjects. Charles Baudelaire, Salon of 1846 The pageant of fashionable life and the thousands of floating existences – criminals and kept women – which drift about in the underworld of a great city […] all prove to us that we have only to open our eyes to recognize our heroism […]. The life of our city is rich in poetic and marvelous subjects. Charles Baudelaire, Salon of 1846

In the spring of 2016 Amsterdam will host two major exhibitions: Easy Virtue: Prostitution in French Art, 1850-1910 (Van Gogh Museum, previously Musée d’Orsay) and Girls in Kimono: The Breitner Variations (Rijksmuseum). Both exhibitions explore the depiction of women in the margins of urban life – the . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

Si le terme « Apocalypse » est devenu dans le langage courant synonyme de la fin des temps, « apokalypsis »(α’ποκα’λυψις) renvoie d’abord et avant tout en grec au dévoilement, à la révélation d’une vérité ultime auparavant masquée ou ignorée. Véritable genre de la littérature hébraïque, l’apocalypse fait alors référence à une forme de texte crypté en vue de présenter aux initiés un message subversif. Dans le contexte des guerres de religion, catholiques et réformés vont ainsi s’inspirer de ce genre, éminemment représenté dans la Bible par l’Apocalypse johannique, pour proposer des textes à vocation prophétique d’une part mais aussi, dans le cas . . . → En lire plus

Si le terme « Apocalypse » est devenu dans le langage courant synonyme de la fin des temps, « apokalypsis »(α’ποκα’λυψις) renvoie d’abord et avant tout en grec au dévoilement, à la révélation d’une vérité ultime auparavant masquée ou ignorée. Véritable genre de la littérature hébraïque, l’apocalypse fait alors référence à une forme de texte crypté en vue de présenter aux initiés un message subversif. Dans le contexte des guerres de religion, catholiques et réformés vont ainsi s’inspirer de ce genre, éminemment représenté dans la Bible par l’Apocalypse johannique, pour proposer des textes à vocation prophétique d’une part mais aussi, dans le cas . . . → En lire plus