Posté par Emmanuel Ussel, le 26 avril 2014;

- Date et lieu de la conférence : jeudi 15 mai 2014, salle Giorgio Vasari, 18h

ÉLa découverte des textes et des arts de l’«hindouisme» par les artistes romantiques, leur réappropriation en termes de ressources iconographiques, d’invention plastique et/ou d’outil conceptuel, ont jusqu’à présent été peu abordées en histoire de l’art, en comparaison des études qui leur sont consacrées en histoire de la littérature et de la philosophie. L’objectif de ce nouveau chantier de recherche est de réexaminer les corpus d’œuvres et de textes de certains artistes anglais, allemands et français de la période à l’aune de la circulation des sources asiatiques en Europe, afin d’envisager leur contribution aux processus créatifs singuliers et à leurs spécificités nationales. En s’appuyant sur la comparaison de quelques œuvres, le séminaire sera consacré aux questions méthodologiques soulevées par les relations entre ces recueils savants et les images romantiques.

Julie Ramos . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 31 mars 2014;

- Date et lieu de la rencontre : jeudi 3 avril 2014; Paris, INHA, Salle Vasari

A partir d’une oeuvre particulière d’art-cinéma de Steeve McQueen, Just above my head (1996), cette conférence envisagera le problème de la temporalité historique d’une oeuvre d’art: comment les changements de contexte affectent-ils nôtre perception -à la fois intellectuelle et immédiate- de sa forme, de ses sources et de ses références?

Darby English est le Starr Director of the Research and Academic Program au Clark Art Institute. Il est l’auteur de How to see a work of art in total darkness (2007) et coéditeur de l’ouvrage Kara Walker: narratives of a negress (2003, 2007). Son dernier livre, 1971: a year in the life of color, paraîtra prochainement aux presses de l’université de Chicago. Lauréat de l’Institute of Advanced Study, du National Humanities Center, du National Endowment for the Humanities, de . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 1 mars 2014;

- Date et lieu de la conférence : Jeudi 6 mars 2014, 18h, Paris, INHA, salle Vasari.

Comment les œuvres d’art politiques ont-elles pu négocier entre des intérêts rivaux, valoriser le pouvoir et la présence des gouvernants tout en soutenant les droits et les privilèges concurrents de leurs sujets ? Et selon quelles modalités la sculpture a-t-elle résolu ces problèmes quand la peinture y échouait ? Le manteau sculpté de la cheminée de Charles Quint à Bruges en est un exemple révélateur, dont l’agentivité découle pour partie de rituels destinés à réconcilier ces attentes contradictoires. Avec ses statues grandeur nature débordant sur l’espace communautaire, le manteau permettait d’engager les spectateurs dans une série de performances structurées . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 27 janvier 2014;

- Date et lieu de la conférence : jeudi 6 février 2014, Paris, INHA

La carrière de Johannes Vermeer est aujourd’hui l’une des mieux balisées par l’historiographie du siècle d’or néerlandais, grâce aux nombreuses recherches documentaires, formelles et iconographiques menées à partir de la fin des années 1970. L’objet de cette conférence est de proposer une nouvelle approche de l’oeuvre de Vermeer en l’arrachant à la double idéalisation dont elle a fait l’objet depuis sa redécouverte, au milieu du XIXe siècle. Considéré, par certains, comme un peintre singulier au sein de la production artistique de son temps, tenu, par d’autres, pour un « moderne » avant l’heure, mettant en abyme ses réflexions théoriques au sein même de ses oeuvres, Vermeer est . . . → En lire plus La carrière de Johannes Vermeer est aujourd’hui l’une des mieux balisées par l’historiographie du siècle d’or néerlandais, grâce aux nombreuses recherches documentaires, formelles et iconographiques menées à partir de la fin des années 1970. L’objet de cette conférence est de proposer une nouvelle approche de l’oeuvre de Vermeer en l’arrachant à la double idéalisation dont elle a fait l’objet depuis sa redécouverte, au milieu du XIXe siècle. Considéré, par certains, comme un peintre singulier au sein de la production artistique de son temps, tenu, par d’autres, pour un « moderne » avant l’heure, mettant en abyme ses réflexions théoriques au sein même de ses oeuvres, Vermeer est . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 2 janvier 2014;

- Date et lieu de la rencontre : Jeudi 9 janvier, 18h, Paris, INHA, Salle Giorgio Vasari

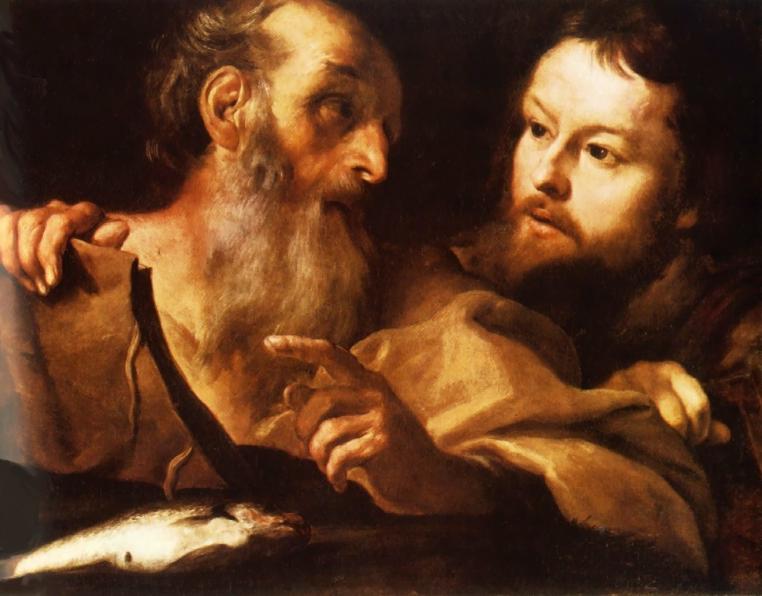

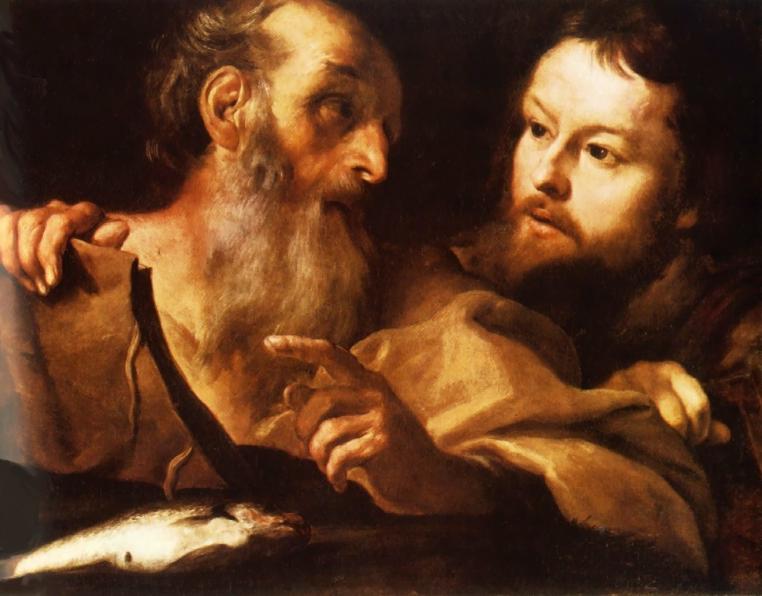

« La Liberté de Bernin » par Tomaso Montanari

Les stalles latérales de la Chapelle Cornaro ont suscité de nombreux débats. Pourtant, le lien étroit qui unit deux des cardinaux de ce décor sculpté à la seule peinture jamais documentée de Bernin, les Apôtres André et Thomas (vers 1626, National Gallery, Londres) n’a jamais été souligné. Dans un cas, nous sommes face à une narration et dans l’autre à un double portrait, même si Bernin lui-même considérait que les stalles faisaient disparaître la frontière entre portrait et narration. En dépit de nombreuses questions laissées sans réponse, il est néanmoins possible d’affirmer que le genre du . . . → En lire plus Les stalles latérales de la Chapelle Cornaro ont suscité de nombreux débats. Pourtant, le lien étroit qui unit deux des cardinaux de ce décor sculpté à la seule peinture jamais documentée de Bernin, les Apôtres André et Thomas (vers 1626, National Gallery, Londres) n’a jamais été souligné. Dans un cas, nous sommes face à une narration et dans l’autre à un double portrait, même si Bernin lui-même considérait que les stalles faisaient disparaître la frontière entre portrait et narration. En dépit de nombreuses questions laissées sans réponse, il est néanmoins possible d’affirmer que le genre du . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 20 avril 2013;

- Date et lieu de la conférence : jeudi 25 avril 2013, Paris, INHA.,

Suivant les traces d’Alexandre le Grand et nourris des Vies de Giorgio Vasari, mécènes et collectionneurs visitaient les ateliers pour observer le peintre au travail jouant des mains et des matériaux, en faire l’expérience par la vue et l’odorat et assister à la magie de la création. Pour Philip Sohm, la palette a constitué l’un des instruments de promotion par lesquels les peintres répondaient à cette curiosité. Elle ne représente plus l’instrument autrefois embarrassant du travail pictural mais acquiert un nouveau statut, s’identifiant au stade de la création où le pigment se métamorphose et où l’identité artistique se révèle. Les visiteurs des ateliers pouvaient ainsi voir naître et grandir un tableau . . . → En lire plus Suivant les traces d’Alexandre le Grand et nourris des Vies de Giorgio Vasari, mécènes et collectionneurs visitaient les ateliers pour observer le peintre au travail jouant des mains et des matériaux, en faire l’expérience par la vue et l’odorat et assister à la magie de la création. Pour Philip Sohm, la palette a constitué l’un des instruments de promotion par lesquels les peintres répondaient à cette curiosité. Elle ne représente plus l’instrument autrefois embarrassant du travail pictural mais acquiert un nouveau statut, s’identifiant au stade de la création où le pigment se métamorphose et où l’identité artistique se révèle. Les visiteurs des ateliers pouvaient ainsi voir naître et grandir un tableau . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 17 mars 2013;

- Date et lieu de la conférence : Vendredi 22 mars 2013, Paris, INHA.

Inspirée de la récente oeuvre de William Kentridge The refusal of time, cette conférence s’efforcera de reconsidérer, et en un sens de réinvestir, les esthétiques de la simultanéité autour de 1913. On se concentrera sur un ensemble d’œuvres et d’écrits d’Otto Wagner, de Paul Klee et du couple Delaunay. D’un point de vue méthodologique, nous essaierons de dégager une certaine forme de duplicité. D’une part, nous essaierons d’envisager, du point de vue de l’histoire de l’art, certains dispositifs de synchronisation — dont le modus operandi découle directement de l’influence exercée par certaines techniques, comme la télégraphie. D’autre part, nous nous efforcerons de réinvestir la notion de synchronisation . . . → En lire plus Inspirée de la récente oeuvre de William Kentridge The refusal of time, cette conférence s’efforcera de reconsidérer, et en un sens de réinvestir, les esthétiques de la simultanéité autour de 1913. On se concentrera sur un ensemble d’œuvres et d’écrits d’Otto Wagner, de Paul Klee et du couple Delaunay. D’un point de vue méthodologique, nous essaierons de dégager une certaine forme de duplicité. D’une part, nous essaierons d’envisager, du point de vue de l’histoire de l’art, certains dispositifs de synchronisation — dont le modus operandi découle directement de l’influence exercée par certaines techniques, comme la télégraphie. D’autre part, nous nous efforcerons de réinvestir la notion de synchronisation . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 20 janvier 2013;

- Date et lieu de la conférence : jeudi 14 février 2013-18h, INHA, salle Vasari

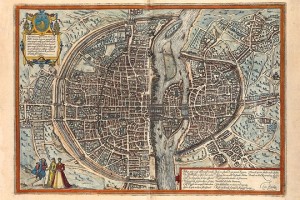

La métropole n’est plus dans la ville, s’indigne-t-on sous le règne de Louis XIV ! Le temps des capitales culturelles s’ouvre en effet sur une crise de la représentation urbaine en raison de l’agrandissement sans précédent des villes occidentales. Dignes héritières des puissantes cités de l’Antiquité, de Babylone, d’Athènes ou de Rome, les métropoles de la modernité sont hantées depuis la Renaissance par la possible fin de la civilisation urbaine. Pour donner à lire l’avenir, les hommes de science se tournent alors vers le passé et se lancent dans une quête inlassable des origines de la ville, sources de toute grandeur. L’archéologie urbaine qui se développe à . . . → En lire plus La métropole n’est plus dans la ville, s’indigne-t-on sous le règne de Louis XIV ! Le temps des capitales culturelles s’ouvre en effet sur une crise de la représentation urbaine en raison de l’agrandissement sans précédent des villes occidentales. Dignes héritières des puissantes cités de l’Antiquité, de Babylone, d’Athènes ou de Rome, les métropoles de la modernité sont hantées depuis la Renaissance par la possible fin de la civilisation urbaine. Pour donner à lire l’avenir, les hommes de science se tournent alors vers le passé et se lancent dans une quête inlassable des origines de la ville, sources de toute grandeur. L’archéologie urbaine qui se développe à . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 7 janvier 2013;

- Date et lieu de la conférence : jeudi 10 janvier 2013, 18h, Paris, INHA, salle Vasari.

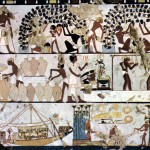

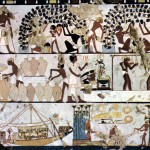

On a coutume de penser que c’est aux Grecs que l’on doit, dans l’Antiquité, les plus grandes avancées en matière de conceptualisation de l’espace et du temps. Et si l’idée d’un continuum apparaît déjà chez Platon, il ne fait aucun doute qu’elle avait, bien avant lui, été envisagée et théorisée par les Égyptiens ; peut-être tout particulièrement au lendemain de la réforme religieuse du roi « monothéiste » Akhenaton, caractérisée par sa théologie de la lumière et du mouvement. Cette conférence abordera la question par le biais de l’image, en s’attachant à la façon dont les Égyptiens ont objectivé les dimensions spatio-temporelles de notre univers sur des . . . → En lire plus On a coutume de penser que c’est aux Grecs que l’on doit, dans l’Antiquité, les plus grandes avancées en matière de conceptualisation de l’espace et du temps. Et si l’idée d’un continuum apparaît déjà chez Platon, il ne fait aucun doute qu’elle avait, bien avant lui, été envisagée et théorisée par les Égyptiens ; peut-être tout particulièrement au lendemain de la réforme religieuse du roi « monothéiste » Akhenaton, caractérisée par sa théologie de la lumière et du mouvement. Cette conférence abordera la question par le biais de l’image, en s’attachant à la façon dont les Égyptiens ont objectivé les dimensions spatio-temporelles de notre univers sur des . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Ussel, le 30 novembre 2012;

- Date et lieu des rencontres : Décembre 2012-mai 2013, Paris, INHA.

Le Séminaire Commun de l’INHA propose pour sa huitième année un cycle de conférences ouvert à tous. Fenêtre ouverte sur les pratiques de l’histoire de l’art dans le monde, le Séminaire Commun de l’année 2012-2013 est conçu pour susciter des rencontres et mettre en avant la diversité méthodologique de la discipline. Fondé en 2006, il a l’ambition de réunir régulièrement plusieurs collègues de Paris et de province. La diversité de ses membres témoigne de son ouverture à toutes les périodes de l’histoire de l’art occidental et à différentes approches contemporaines de l’oeuvre d’art. Les membres du séminaire invitent tour à tour un collègue étranger à donner une conférence sur des travaux en cours ou une publication récente ; l’ensemble . . . → En lire plus Le Séminaire Commun de l’INHA propose pour sa huitième année un cycle de conférences ouvert à tous. Fenêtre ouverte sur les pratiques de l’histoire de l’art dans le monde, le Séminaire Commun de l’année 2012-2013 est conçu pour susciter des rencontres et mettre en avant la diversité méthodologique de la discipline. Fondé en 2006, il a l’ambition de réunir régulièrement plusieurs collègues de Paris et de province. La diversité de ses membres témoigne de son ouverture à toutes les périodes de l’histoire de l’art occidental et à différentes approches contemporaines de l’oeuvre d’art. Les membres du séminaire invitent tour à tour un collègue étranger à donner une conférence sur des travaux en cours ou une publication récente ; l’ensemble . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|