Posté par Matthieu Fantoni, le 11 avril 2024;

Adolf Loos, un architecte au carrefour de l’Europe (1870-1933) Adolf Loos, un architecte au carrefour de l’Europe (1870-1933)

par Cécile Poulot

Préface de Burkhardt Rukschcio

ISBN : 9791037032621

Pages : 274

Prix : 24,00 €

Site de l’éditeur : https://www.editions-hermann.fr/livre/adolf-loos-cecile-poulot

Adolf Loos (1870-1933), . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 20 janvier 2020;

En 2019 et 2020, l’Institut national d’histoire de l’art et l’Institut national du patrimoine s’associent pour proposer un cycle de conférences dédiées à Notre-Dame de Paris. Après le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le chantier de la restauration, il importe de comprendre les raisons de l’émotion patrimoniale planétaire suscitée par le sinistre du 15 avril dernier et de dépasser les polémiques médiatiques qui l’ont suivi.

Organisé sous la forme . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 15 janvier 2020;

- Date et lieu : 26 février 2020, Paris

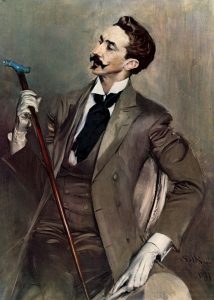

Le lundi 18 octobre 1937, Paul Léautaud se demandait, dans son Journal : « Qu’est-ce qui restera de tout ce qu’on écrit aujourd’hui, des réputations les mieux établies ? Il restera Proust, dont j’ai lu au plus une page, par hasard, un jour, chez Marie Dormoy, mais dont j’ai, de son œuvre, une perception très exacte, très sûre de ce qu’elle est, et d’un très grand intérêt, Gide, Valéry (un peu de chacun), Duhamel peut-être, un peu d’Apollinaire comme poète. Le reste, fatras déjà. Heureux, qui ne pensent pas à cela, éblouis d’eux-mêmes. » (Journal littéraire, Mercure de France, 1998, p. 831-832) Le lundi 18 octobre 1937, Paul Léautaud se demandait, dans son Journal : « Qu’est-ce qui restera de tout ce qu’on écrit aujourd’hui, des réputations les mieux établies ? Il restera Proust, dont j’ai lu au plus une page, par hasard, un jour, chez Marie Dormoy, mais dont j’ai, de son œuvre, une perception très exacte, très sûre de ce qu’elle est, et d’un très grand intérêt, Gide, Valéry (un peu de chacun), Duhamel peut-être, un peu d’Apollinaire comme poète. Le reste, fatras déjà. Heureux, qui ne pensent pas à cela, éblouis d’eux-mêmes. » (Journal littéraire, Mercure de France, 1998, p. 831-832)

S’il exagère . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 24 octobre 2019;

En 2019 et 2020, l’Inp et l’INHA s’associent pour proposer un cycle de conférences dédié à Notre-Dame de Paris. Après le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le chantier de la restauration, il importe de comprendre les raisons de l’émotion patrimoniale planétaire suscitée par le sinistre du 15 avril dernier et de dépasser les polémiques médiatiques qui l’ont suivie.

Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle se développera de l’automne 2019 à l’automne 2020, à raison d’une soirée par mois. Chaque rencontre réunira scientifiques, chercheurs et professionnels du patrimoine pour débattre . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 14 octobre 2019;

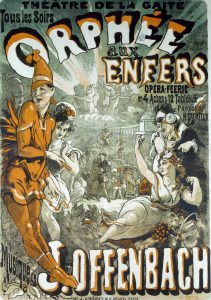

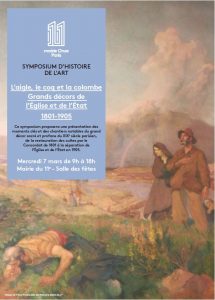

- Date et lieu : Mercredi 23 octobre 2019, Paris (Mairie du 11e Arr.)

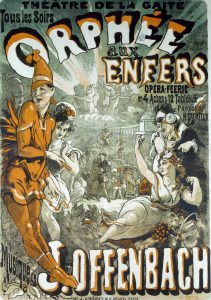

Suite au gala des 350 ans de l’Opéra qui s’est tenu au Palais Garnier le 8 mai dernier, la Mairie du 11 désire rendre hommage aux trois siècles et demi de création symphonique que la ville de Paris a mis en œuvre depuis que Pierre Perrin s’est vu attribuer, par lettre patente du 28 juin 1669, le Privilège royal pour l’établissement des Académie d’Opéra ou Représentations en Musique en Vers françois, et dans les autres villes du Royaume. Ce monopole sur l’organisation des représentations lyriques, qu’il ait été respecté ou non (il suscitera les querelles en chapelet autour de la musique italienne qui dureront . . . → En lire plus Suite au gala des 350 ans de l’Opéra qui s’est tenu au Palais Garnier le 8 mai dernier, la Mairie du 11 désire rendre hommage aux trois siècles et demi de création symphonique que la ville de Paris a mis en œuvre depuis que Pierre Perrin s’est vu attribuer, par lettre patente du 28 juin 1669, le Privilège royal pour l’établissement des Académie d’Opéra ou Représentations en Musique en Vers françois, et dans les autres villes du Royaume. Ce monopole sur l’organisation des représentations lyriques, qu’il ait été respecté ou non (il suscitera les querelles en chapelet autour de la musique italienne qui dureront . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 30 juillet 2019;

- Date et lieu : 3 octobre 2019, Paris

Couverture de l’ouvrage « Paris Illuminated: Essays on Art and Lighting in the Belle Époque «

De la Ville Lumière à la « cité de l’éclairage » : Paris devient dans la seconde moitié du XIXe siècle capitale d’une lumière nouvelle qui procure un contexte visuel et philosophique à des pratiques graphiques et picturales ici analysées par Hollis Clayson. Comment l’essor de la lumière électrique va-t-il inspirer à la peinture de la Belle Époque non seulement de nouveaux motifs, mais aussi une nouvelle conception de la lumière devenue « éclairage » ? En revenant sur les exemples abordés dans l’ouvrage, de Caillebotte, Degas, . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 3 juin 2019;

- Date et lieu : Paris, mercredi 26 juin 2019

Depuis 1900, plus de cinq cents chansons ont mis en scène Paris comme sujet ou comme motif, comme personne ou lieu d’inspiration, de rêve, de complainte ou d’amour. Et cela n’est rien à côté du nombre de titres simplement créés, joués ou enregistrés à Paris, qui connurent le succès sur la scène parisienne ou qui inspirèrent un spectacle ou un film. Quelques mois après l’ouverture du Musée de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (S.A.C.E.M.) fondée en 1851, il était légitime de consacrer un symposium de la Mairie du 11e à la chanson parisienne, en envisageant l’aventure qui conduit ses créateurs et interprètes . . . → En lire plus Depuis 1900, plus de cinq cents chansons ont mis en scène Paris comme sujet ou comme motif, comme personne ou lieu d’inspiration, de rêve, de complainte ou d’amour. Et cela n’est rien à côté du nombre de titres simplement créés, joués ou enregistrés à Paris, qui connurent le succès sur la scène parisienne ou qui inspirèrent un spectacle ou un film. Quelques mois après l’ouverture du Musée de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (S.A.C.E.M.) fondée en 1851, il était légitime de consacrer un symposium de la Mairie du 11e à la chanson parisienne, en envisageant l’aventure qui conduit ses créateurs et interprètes . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 9 mai 2019;

- Date et lieu : 11 juin 2019, Paris

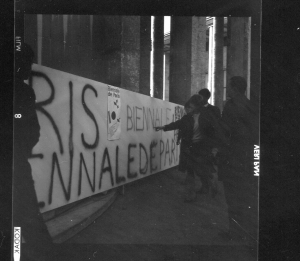

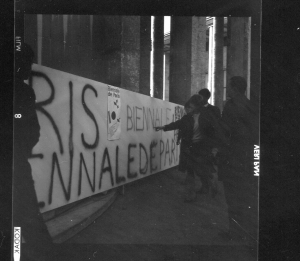

Robert César, Biennale de Paris, 1965, vue d’extérieur. (C) Archives de la critique d’art, Rennes

Cette séance sera consacrée aux réalisations actuelles et à venir du programme de recherche mené à l’INHA sur les archives et l’histoire de la Biennale internationale des jeunes artistes qui s’est tenue à Paris entre 1959 et 1985. En écho à la question posée par la première séance du séminaire – « Penser la Biennale de Paris aujourd’hui » –, celle-ci voudra réfléchir aux possibles formes d’« exposition », au sens très large du terme, de cette biennale aujourd’hui : quels outils numériques . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 30 mars 2019;

- Date et lieu : 5 avril 2019, Paris

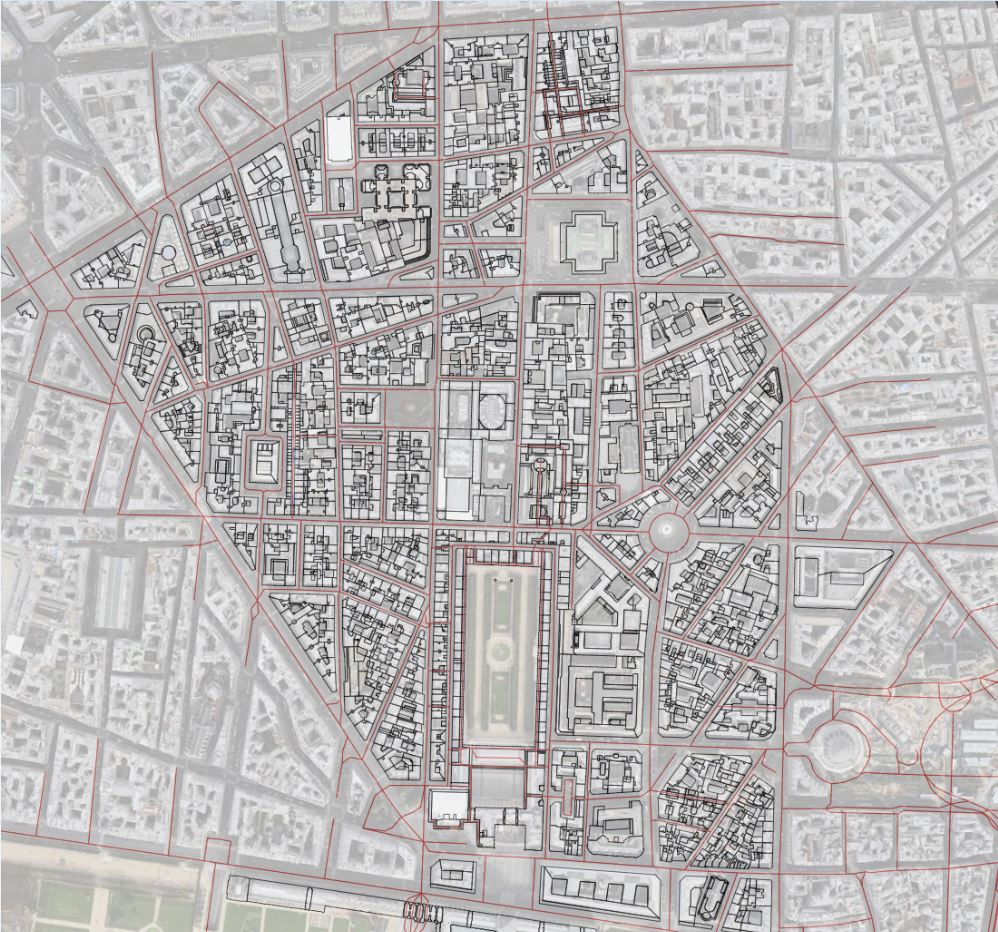

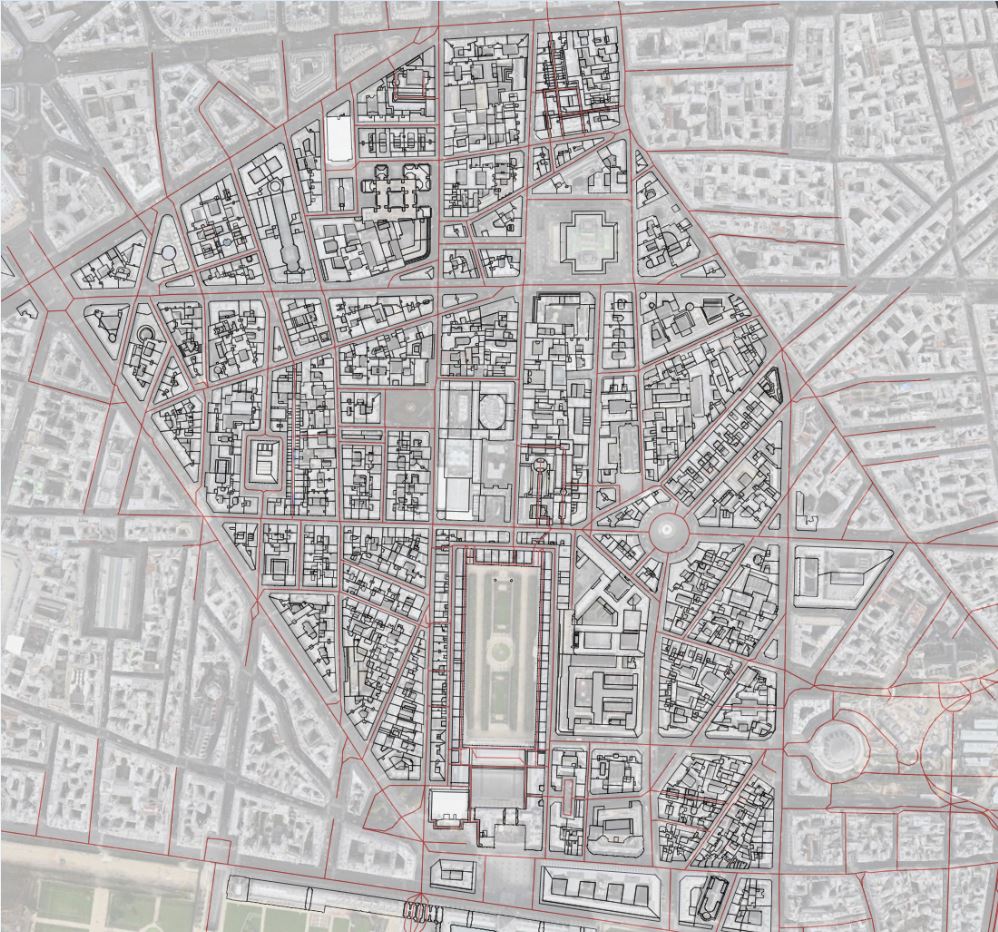

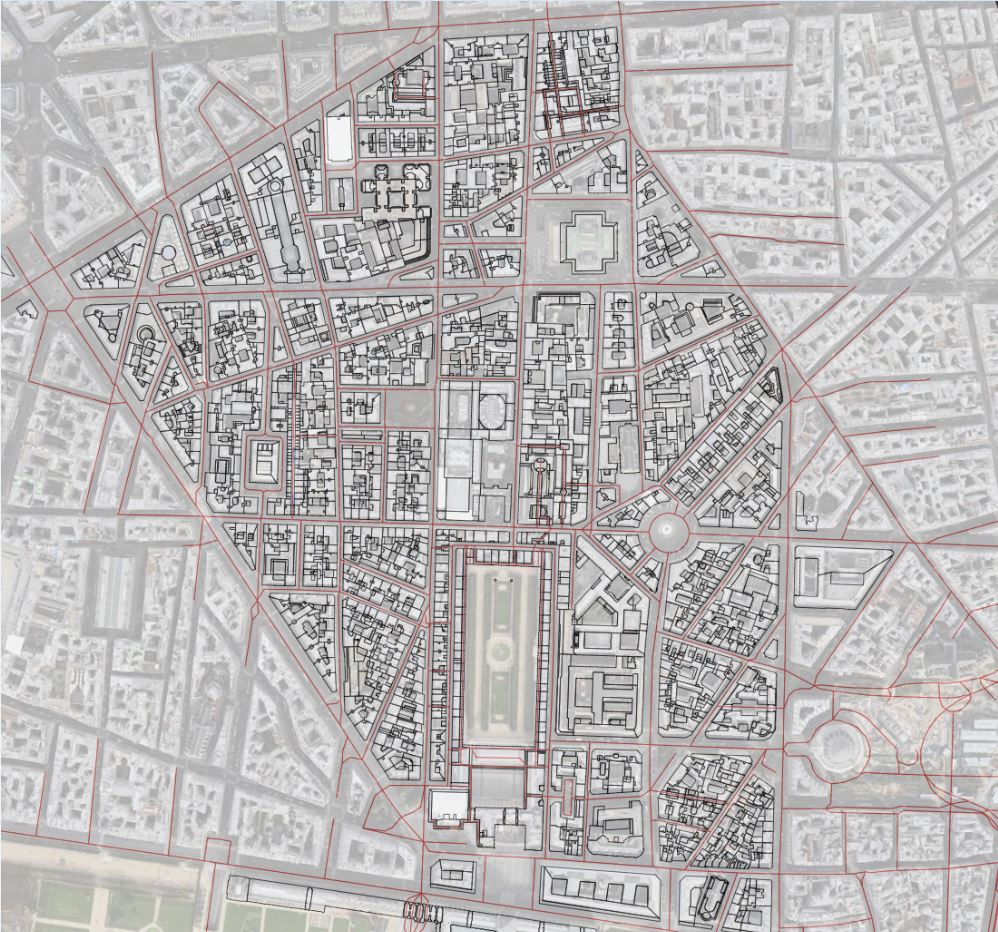

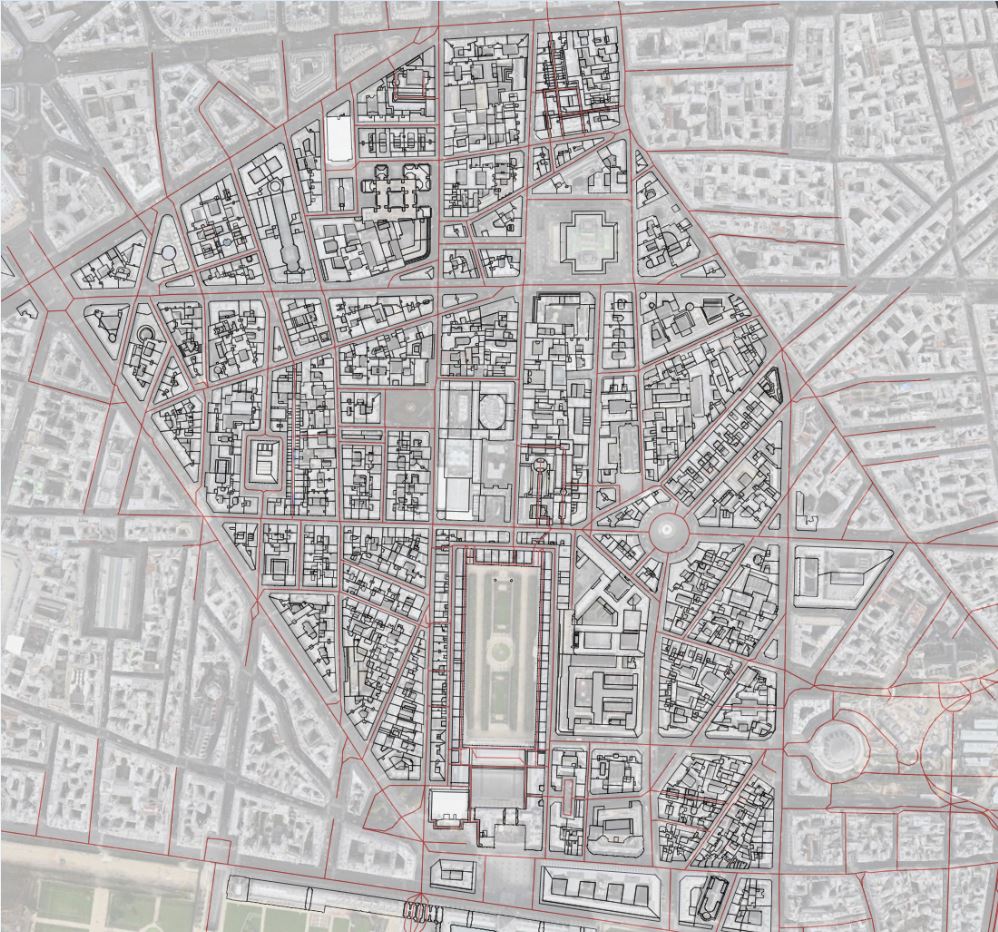

Plan numérique du quartier Richelieu ©Isabella di Lenardo

Dès ses premières décennies de développement au Grand Siècle, le quartier Richelieu affirma un caractère financier qu’il ne devait plus perdre jusqu’à aujourd’hui. La période marque d’abord une extrême conjonction des lieux étatiques ou paraétatiques (Ferme générale) dans ce domaine avec les demeures particulières des hommes de finance. Cette confusion est emblématique d’un système fisco-financier dont la disparition à la fin de l’Ancien Régime n’a pas empêché la perpétuation, au siècle de la banque triomphante, de la vocation financière singulière de cette région dans Paris.

Intervenant

Olivier Poncet (École nationale des . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 28 mars 2019;

- Date et lieu : 12 avril 2019, Paris

Non loin du quartier Richelieu, le quartier du Louvre partage avec lui quelques-uns de ses illustres acteurs ou de ses fonctions. Mais ce centre politique et artistique majeur de Paris, dont les rues, dominées par les murs du palais, ont desservi des hôtels particuliers mais aussi des édifices religieux, des hospices, des ateliers ou des maisons bourgeoises, n’a pas subsisté et fut détruit à mesure que s’agrandissait sa raison d’être : le Louvre. Aussi son étude, sur plus de sept siècles, depuis sa naissance jusqu’à sa disparition, ne peut s’appuyer sur des institutions ou du bâti existants mais repose sur le croisement d’études historiques (à travers . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 23 octobre 2018;

- Date et lieu : Mercredi 24 octobre 2018, Paris (Mairie du 11e)

Les années 2010 ont remis en exergue les enjeux sociaux et politiques de l’art culinaire et plus généralement de la nutrition réfléchie : manger ne relève pas seulement de la nécessité physiologique, il s’agit aussi d’un choix culturel et idéologique qui affiche des croyances et des convictions, des éthiques et des identités. Les années 2010 ont remis en exergue les enjeux sociaux et politiques de l’art culinaire et plus généralement de la nutrition réfléchie : manger ne relève pas seulement de la nécessité physiologique, il s’agit aussi d’un choix culturel et idéologique qui affiche des croyances et des convictions, des éthiques et des identités.

Ce 10e symposium de la mairie du 11 explorera l’histoire parisienne d’un art qui nous est familier, mais dont on ignore la très progressive constitution au fil des siècles, de la découverte des nouveaux ingrédients aux expérimentations alchimiques dont la cuisine fut le laboratoire, de l’agriculture des saveurs à la constitution d’un savoir reproductible certes, mais . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 26 septembre 2018;

- Date et lieu : 12 octobre 2018, INHA, 12 octobre 2018, INHA

Ce projet est proposé conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art, le Centre allemand d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France, l’École nationale des chartes, les Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sorbonne Université et porte sur l’histoire du « quartier » qu’ils occupent, celui du quadrilatère Richelieu étendu, entre Louvre, Opéra et Place des Victoires.

La synergie vivante de ces institutions, dont les ressources documentaires et les services aux publics sont immenses et complémentaires, conforte Richelieu comme véritable acteur de la recherche, proposant un ensemble de compétences et de ressources sans équivalent au monde.

Le but de ce projet collectif est moins de définir le périmètre exact du « quartier . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 11 mai 2018;

- Date et lieu : 27 juin 2018, Paris (Mairie du XIe)

Le neuvième symposium d’Histoire de l’art de la Mairie du 11 sera consacré à la statuaire parisienne du XIXe siècle. Produit d’un savoir-faire qui s’inscrit dans une tradition issue de la Renaissance, la grande statuaire publique est conçue par des artistes dotés d’un apprentissage et d’un parcours long et exigeant, aussi savant que pénible physiquement. Elle se décline en un corpus monumental de figures civiles et religieuses qui semblent être là depuis toujours, au point que l’on oublie aisément combien furent complexes les conditions de leur mise en place dans la ville. Au début du XIXe siècle, après la Révolution, toutes les sculptures monumentales en bronze et pierre . . . → En lire plus Le neuvième symposium d’Histoire de l’art de la Mairie du 11 sera consacré à la statuaire parisienne du XIXe siècle. Produit d’un savoir-faire qui s’inscrit dans une tradition issue de la Renaissance, la grande statuaire publique est conçue par des artistes dotés d’un apprentissage et d’un parcours long et exigeant, aussi savant que pénible physiquement. Elle se décline en un corpus monumental de figures civiles et religieuses qui semblent être là depuis toujours, au point que l’on oublie aisément combien furent complexes les conditions de leur mise en place dans la ville. Au début du XIXe siècle, après la Révolution, toutes les sculptures monumentales en bronze et pierre . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 22 février 2018;

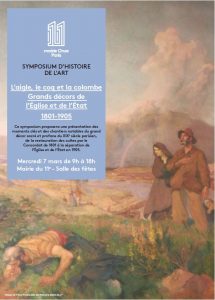

- Date et lieu : 7 mars 2018 (Paris, Mairie du 11e)

Cette huitième édition des Symposiums d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11 proposera au public une présentation des moments clés et des chantiers notables du grand décor sacré et profane du XIXe siècle parisien, de la restauration des cultes par le Concordat de 1801 à la séparation de l’Église et de l’État en 1905. Cette journée sera l’occasion de mettre en évidence la contribution à l’histoire de l’art de prestigieux architectes et décorateurs comme l’architecte Charles-Louis Girault, grand prix de Rome, le mosaïste Auguste Guilbert-Martin, les peintres Luc-Olivier Merson, Hippolyte Flandrin, Jules-Elie Delaunay. De moins célèbres mais tout aussi passionnants comme Albert Maignan, Joseph Uberti ou Félix . . . → En lire plus Cette huitième édition des Symposiums d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11 proposera au public une présentation des moments clés et des chantiers notables du grand décor sacré et profane du XIXe siècle parisien, de la restauration des cultes par le Concordat de 1801 à la séparation de l’Église et de l’État en 1905. Cette journée sera l’occasion de mettre en évidence la contribution à l’histoire de l’art de prestigieux architectes et décorateurs comme l’architecte Charles-Louis Girault, grand prix de Rome, le mosaïste Auguste Guilbert-Martin, les peintres Luc-Olivier Merson, Hippolyte Flandrin, Jules-Elie Delaunay. De moins célèbres mais tout aussi passionnants comme Albert Maignan, Joseph Uberti ou Félix . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 8 novembre 2017;

- Date de parution : 2 novembre 2017

PARIS ET SES ÉGLISES PARIS ET SES ÉGLISES

De la Belle Époque à nos jours

Sous la direction d’Isabelle Renaud-Chamska

Avec Antoine Le Bas, Claire Vignes-Dumas, Isabelle Saint-Martin, Éric Lebrun,

Élisabeth Flory et Hélène Jantzen

Préface de Jean-Marie Duthilleul

Contrairement aux idées reçues, l’architecture religieuse parisienne ne s’arrête pas à la fin du xixe siècle. Cet ouvrage compte 75 églises et chapelles construites à Paris au xxe siècle, dont le nombre, l’intérêt historique, la variété esthétique et les qualités liturgiques sont d’une surprenante richesse. Les auteurs, historiens de l’art, spécialistes du patrimoine, de la liturgie ou des orgues, en présentent les aspects les plus originaux et les plus novateurs. Une découverte à ne . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 24 octobre 2017;

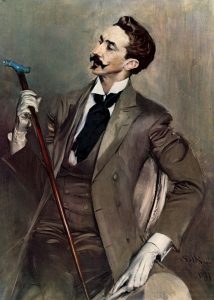

- Date et lieu : 25 octobre 2017, Paris

En 1849, le théâtre des Variétés donne La vie de Bohème, pièce en 5 actes de Henry Murger. Rodolphe, un jeune bourgeois poète, fuit la veuve fortunée qui lui est promise pour rejoindre une troupe de bohèmes et mener avec eux une existence précaire faite de rêves déçus de gloire et d’amours décomposées. Avec La Bohème (1895), opéra promis à un succès mondial, Giacomo Puccini donne de ce roman une interprétation féerique et tragique, inséparable de cette fête permanente que les écrivains désirent rejoindre pour découvrir leur véritable personnalité. En 1849, le théâtre des Variétés donne La vie de Bohème, pièce en 5 actes de Henry Murger. Rodolphe, un jeune bourgeois poète, fuit la veuve fortunée qui lui est promise pour rejoindre une troupe de bohèmes et mener avec eux une existence précaire faite de rêves déçus de gloire et d’amours décomposées. Avec La Bohème (1895), opéra promis à un succès mondial, Giacomo Puccini donne de ce roman une interprétation féerique et tragique, inséparable de cette fête permanente que les écrivains désirent rejoindre pour découvrir leur véritable personnalité.

Si, comme l’a rappelé Sylvain Amic dans le Catalogue de l’exposition Bohèmes : de Léonard de Vinci à Picasso . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 24 janvier 2017;

- Date et lieu : Jeudi 9 février 2017, Paris

5e Symposium de la Mairie du 11e : « Le Sacré dans la ville » 5e Symposium de la Mairie du 11e : « Le Sacré dans la ville »

Au terme d’une longue histoire urbaine dominée par l’architecture ecclésiastique on trouve ce paradoxe : le sacré est encore plus présent dans la ville occidentale du début du XXIe siècle qu’il ne l’était à la fin de l’Ancien Régime, à l’aube de la Révolution. L’emprise des institutions religieuses et des puissantes congrégations s’est bien sûr effacée, ainsi que leur poids sur les consciences. Mais les nouveaux régimes (empires, monarchies restaurées et républiques), les cultes nouvellement autorisés ainsi que l’importance accrue des solidarités civiles (franc-maçonneries, syndicats, entreprises) ont transformé la ville contemporaine . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 15 juin 2016;

- Date et lieu : Jeudi 16 juin 2016, Paris (Ecole d'architecture Paris Val-de-Seine)

Organisé autour de la collection particulière de Mme Roxane Debuisson et à partir de témoignages d’historiens, de collectionneurs, de conservateurs et d’amis qui ont régulièrement fréquenté ce fonds documentaire pour étayer leurs travaux de recherche, ce colloque se propose de montrer comment des objets ou des images souvent rangés dans des cabinets de curiosité, peuvent jouer un rôle clef pour écrire l’histoire de l’architecture et de la ville. Au croisement d’une histoire économique, sociale et culturelle, ces sources originales permettent en effet de comprendre la subtilité des ressorts qui animent le quotidien. Organisé autour de la collection particulière de Mme Roxane Debuisson et à partir de témoignages d’historiens, de collectionneurs, de conservateurs et d’amis qui ont régulièrement fréquenté ce fonds documentaire pour étayer leurs travaux de recherche, ce colloque se propose de montrer comment des objets ou des images souvent rangés dans des cabinets de curiosité, peuvent jouer un rôle clef pour écrire l’histoire de l’architecture et de la ville. Au croisement d’une histoire économique, sociale et culturelle, ces sources originales permettent en effet de comprendre la subtilité des ressorts qui animent le quotidien.

Tout en évoquant les rencontres, les découvertes, les collaborations, les études qui se sont cristallisées pendant . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 15 juin 2016;

- Date et lieu : Mardi 5 juillet 2016 (9h00-18h00), Paris (Mairie du 11e)

4e Symposium d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11e arrondissement : « De la Régence à la République – Plaisirs parisiens du vice et de la vertu » 4e Symposium d’Histoire de l’Art de la Mairie du 11e arrondissement : « De la Régence à la République – Plaisirs parisiens du vice et de la vertu »

Sous la direction de Marine Roberton et Christophe Henry, ce symposium se consacre à la représentation du corps et de la sensualité dans l’histoire de l’art.

Programme de la journée :

9h : Café d’accueil

9h30 : Introduction : Marine Roberton, Sébastien Chauffour & Christophe Henry

• Première session / Vice social et vertu de la profanation Présidence : Benjamin Couilleaux (Musée Cognacq-Jay)

9h45 : Laetitia Pierre (Istituto Marangoni / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Vices et vertus de la mode : le . . . → En lire plus

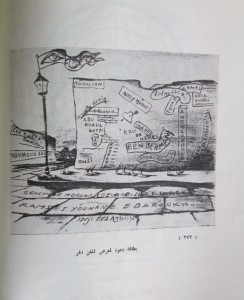

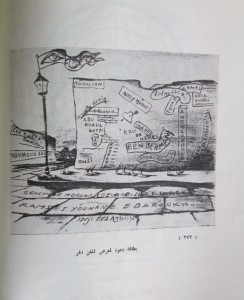

Posté par Sebastien Chauffour, le 12 mai 2016;

- Date limite : 15 juin 2016

Surrealism – along with Futurism – can be considered as one of the few avant-garde movements of the early twentieth century that was established in Cairo. In 1939, Georges Henein, Kamel el-Telmessany, Ramses Younan and Anwar and Fouad Kamel founded the Art and Freedom group (Jamaat al fann wal-hurriya), which continued until the late 1940s. The group was probably the only official one in the region with a direct link to André Breton. Surrealist ideas also spread to other places in the region: In Beirut in the early 1930s for example, a group of writers, artists and intellectuals, including Georges Schéhadé, Georges Cyr, Antoine Tabet, Gabriel . . . → En lire plus Surrealism – along with Futurism – can be considered as one of the few avant-garde movements of the early twentieth century that was established in Cairo. In 1939, Georges Henein, Kamel el-Telmessany, Ramses Younan and Anwar and Fouad Kamel founded the Art and Freedom group (Jamaat al fann wal-hurriya), which continued until the late 1940s. The group was probably the only official one in the region with a direct link to André Breton. Surrealist ideas also spread to other places in the region: In Beirut in the early 1930s for example, a group of writers, artists and intellectuals, including Georges Schéhadé, Georges Cyr, Antoine Tabet, Gabriel . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

Adolf Loos, un architecte au carrefour de l’Europe (1870-1933)

Adolf Loos, un architecte au carrefour de l’Europe (1870-1933)