Posté par Nicolas Ballet, le 13 juin 2025;

Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia, Padiglione Centrale dei Giardini, 29 aout- 8 décembre 2020).

Fièvre des archives dans l’exposition : intertextualités critiques, politiques et pratiques de display entre la Guerre froide et la contemporanéité globale

(Université Toulouse II – Jean Jaurès, 4-5 décembre 2025)

[English version below]

En 2020 a eu lieu Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia [Les muses inquiètes. La Biennale de Venise face à l’histoire], une exposition conçue comme un moment de réflexion sur l’histoire plus que centenaire de la Biennale de Venise. . . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 6 mai 2024;

Le surréalisme aura 100 ans en 2024, si on considère comme point d’origine la publication du premier Manifeste par André Breton. Mouvement international collectif et décloisonnant les médiums d’expression avant l’heure, il a essaimé sur le temps long et dans de nombreux pays, entretenant avec certains groupes, qui en étaient la continuité et même parfois la rupture, des relations complexes d’amitiés et de distance. Des centaines d’artistes, écrivains et poètes ou simplement sympathisants ont fait vivre ce mouvement dont l’ampleur en termes quantitatifs tout autant que qualitatifs a remodelé le récit de la modernité. Comment dès lors écrire et archiver l’histoire d’un mouvement international et dont les artéfacts sont autant littéraires, poétiques ou plastiques que philosophiques ou politiques ? L’accessibilité exponentielle aux sources, rendue possible par les moyens techniques, génère-t-elle . . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 22 mars 2022;

Charles Dellschau, (Sans titre), 1921, Gouache, encre, vernis, ficelle et collage, 53 x 43,5 cm.AM 2021-974. Photographie : César Decharme

Université d’été de la Bibliothèque Kandinsky

Montrer / Chercher : l’art brut à l’épreuve de l’archive

4 – 11 juillet 2022

Appel à candidature

Date limite de dépôt : 10 avril 2022

Dans une lettre à son ami Jacques Berne datée du 3 août [1970], Jean Dubuffet déclare : « L’entreprise de l’Art Brut […] a consisté non pas à montrer l’art brut après l’avoir défini, mais à chercher où est l’art brut, en vue de réunir . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Fantoni, le 22 novembre 2021;

- Date de la journée d'études : 25 novembre 2021

- Lieu de la journée d'études : ENSAL Ecole Nationale d'Architecture de Lyon 3 Rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin

L’importance des fonds d’architectes et de leur conservation pour la documentation, l’étude et la connaissance de notre environnement construit et aménagé n’est certainement plus à démonter alors même que les villes et les territoires connaissent des mutations architecturales et urbaines majeures. Depuis les années 1980 et la création de l’Institut français d’architecture, spécifiquement chargé de collecter, de conserver et de valoriser les fonds d’architectes du XXe siècle, les initiatives se sont multipliées pour assurer la conservation de ces sources essentielles au sein des services d’archives publiques comme des associations professionnelles. À l’ère des archives numériques, de nombreuses questions se posent: quelles méthodologies et quelles normes à privilégier? Comment . . . → En lire plus L’importance des fonds d’architectes et de leur conservation pour la documentation, l’étude et la connaissance de notre environnement construit et aménagé n’est certainement plus à démonter alors même que les villes et les territoires connaissent des mutations architecturales et urbaines majeures. Depuis les années 1980 et la création de l’Institut français d’architecture, spécifiquement chargé de collecter, de conserver et de valoriser les fonds d’architectes du XXe siècle, les initiatives se sont multipliées pour assurer la conservation de ces sources essentielles au sein des services d’archives publiques comme des associations professionnelles. À l’ère des archives numériques, de nombreuses questions se posent: quelles méthodologies et quelles normes à privilégier? Comment . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 27 mai 2021;

- Date limite de soumission : avant le 20 juin 2021

Un poste de chargé d’études documentaires ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels est ouvert aux Archives Nationales concernant les fonds de l’exécutif Révolution-Second Empire (sous-séries AF/I à AF/V, D, F/30 et F/70, O/2 à O/5, et Q/2) : Fiche de poste – chargé d’études documentaires XVIIIe siècle

Si la personne intéressée n’est pas archiviste de formation, ce n’est pas forcément un obstacle, du moment qu’elle a une bonne pratique des archives en tant que lectrice, et bien sûr une bonne connaissance de la période.

Les candidatures doivent parvenir avant 20 juin 2021.

Pour soumettre sa candidature : https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/ched—chargee-d-etudes-au-departement-de-l-executif-et-du-legislatif-de-la-direction-des-fonds-hf-reference-2021-623807/

Contact : Marie Ranquet » <marie.ranquet@culture.gouv.fr>

Posté par INHA, le 2 avril 2020;

L’École française de Rome et le Centre Jean Bérard en partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art organise un atelier de formation doctorale sur l’apport des archives historiques à la recherche archéologique qui aura lieu à Rome et à Naples du 26 au 30 octobre 2020.

Candidatez jusqu’au 30 avril 2020 (12h) directement en ligne en suivant ce lien en joignant un curriculum vitae, une lettre de motivation comprenant la présentation développée du sujet de recherche, de la méthodologie et des sources d’archives exploitées (environ 3000 signes espaces comprises). Cet appel est destiné aux étudiants de niveau doctoral ou aux élèves conservateurs.

. . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 27 février 2020;

Gordon Matta-Clark, Fonds Biennale de Paris, 1975, BDP 135 © Bibliothèque Kandinsky, Mnam-Cci, Centre Pompidou

1-10 Juillet 2020

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ de la BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY Appel à candidature/ Call for papers

Deadline : 8 mars 2020

LES SOURCES AU TRAVAIL : Galeries – anti – Galeries

L’Université d’été de la Bibliothèque Kandinsky est un programme du Centre Pompidou qui se déroule dans l’espace des collections permanentes du Musée national d’art moderne. Elle a pour objet les sources de l’art moderne et contemporain : archives, documentation écrite, photographique ou filmique, témoignages, formes de production documentaire par les artistes. Format interdisciplinaire, l’Université d’été . . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 18 février 2020;

Rencontre avec Caroline Evans (University of the Arts London), 20 février 2020, INHA, Salle Demargne, 18h-20h Rencontre avec Caroline Evans (University of the Arts London), 20 février 2020, INHA, Salle Demargne, 18h-20h

A l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Time in Fashion (prévue le 06/08/2020), nous avons le plaisir de recevoir Caroline Evans que nous interrogerons sur son dernier projet, sur les méthodologies émergentes en Fashion Studies, et plus généralement sur son rapport à l’archive.

Caroline Evans est une des plus éminentes représentantes de la discipline des Fashion Studies. Diplômée en histoire de l’art, elle enseigne au Central Saint Martins College of Art and Design à Londres depuis 1994, où elle est actuellement professeur d’histoire et de théorie de la mode. Outre son rôle . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 24 octobre 2019;

Les lieux où se forment les archives d’une personne (artiste, chercheur, critique) sont d’abord des espaces de travail, d’écriture, de pensée. La topographie des archives est à la fois tangible, puisqu’elle concerne l’emplacement physique et matériel des objets, livres, documents, dans un ou plusieurs endroits avec des fonctions spécifiques (atelier, appartement, bureau, cuisine…), et impalpable, puisqu’elle comprend la spatialisation imaginaire propre à chaque auteur, avec sa part arbitraire, irrationnelle, voire inconsciente. Lors du transfert des archives dans un lieu de conservation (musée, bibliothèque), qu’advient-il de ces espaces ? Comment en garder trace dans l’organisation du fonds d’archives, comment les transmettre aux chercheurs sans pour . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 23 octobre 2019;

Séminaire « Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) – Recherche de provenance à l’échelle internationale » Séminaire « Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) – Recherche de provenance à l’échelle internationale »

Signataire des « Principes de Washington » en 1998, l’Allemagne s’est engagée dans la recherche de provenance d’objets culturels, principalement conservés dans des institutions publiques. Dans ce pays fédéral qui répartit la responsabilité sur le domaine culturel entre le niveau national et celui des Länder, la politique et la pratique, l’accessibilité aux archives varie en fonction des acteurs. Par exemple, les 17 600 objets culturels issus des Collecting Points en 1945 et passés sous la gestion de la RFA en 1952 relèvent aujourd’hui du ministère de la Culture. La recherche sur la . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 9 mai 2019;

- Date et lieu : 11 juin 2019, Paris

Carnets de Mazarin, 1642-1650, Paris, BnF, département des manuscrits, Baluze 174

Lorsqu’il accéda au pouvoir après la mort de Richelieu, le cardinal Mazarin (1642-1650) prit l’habitude d’inscrire assez régulièrement dans de petits carnets des notations qui tiennent à la fois du pense-bête, du journal intime, de l’enregistrement de principes d’action politique et de la relation d’entretiens. Récupérés au décès du cardinal en 1661 par son ancien intendant Jean-Baptiste Colbert, prélevés par le bibliothécaire de ce dernier, Étienne Baluze, les quinze carnets ont intégré les fonds de la Bibliothèque royale par achat en 1719 (BnF, Manuscrits, Baluze 174). Ils . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 23 avril 2019;

- Date et lieu : 23 mai 2019, Paris

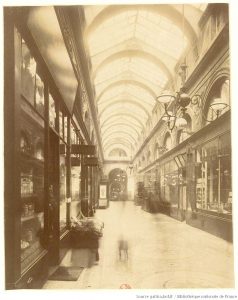

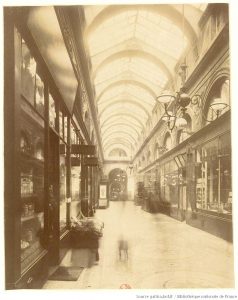

Eugène Atget, « Galerie Vivienne, Mais 1906 », source BnF/Gallica

Les passages de Paris ont été au cœur des recherches de Walter Benjamin durant son exil en France dans les années 1930. Conçu entre 1927 et 1940, publié en allemand pour la première fois en 1982, son Livre des passages, œuvre foisonnante et inachevée, est devenu un véritable mythe. Pour ce vaste projet, Benjamin étudia aussi bien des gravures que des photographies et des tableaux du XIXe siècle. Il travailla notamment au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France, en 1935-1936, devant des œuvres de Grandville, . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 10 avril 2019;

- Date et lieu : 15 mai 2019, 2019

Cesare Negri, Le Gratie d’Amore / Nuove inventioni di balli 1602 / 1604.

À partir des fonds conservés à la Bibliothèque nationale de France et au Centre national de la danse, le programme invite à penser la place des pratiques graphiques et de l’image dans la création chorégraphique et dans ses processus de transmission, depuis les premières expériences du XVIe siècle jusqu’aux créations et interprétations contemporaines, quand le recours au dessin comme outil de l’exploration esthétique interroge aussi le statut des créations graphiques et de l’image, supports transitoires, traces du processus somatique, en deçà de l’œuvre.

En partenariat . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 5 avril 2019;

- Date et lieu : 24 mai 2019, Paris

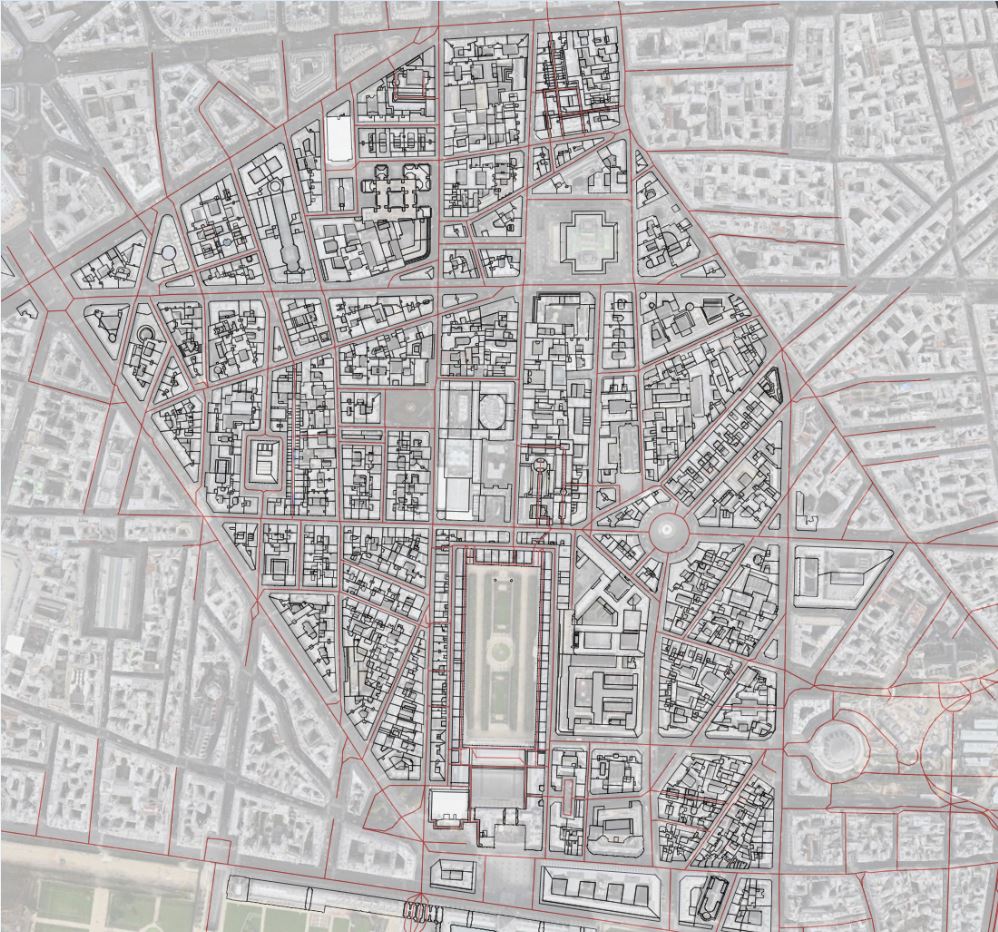

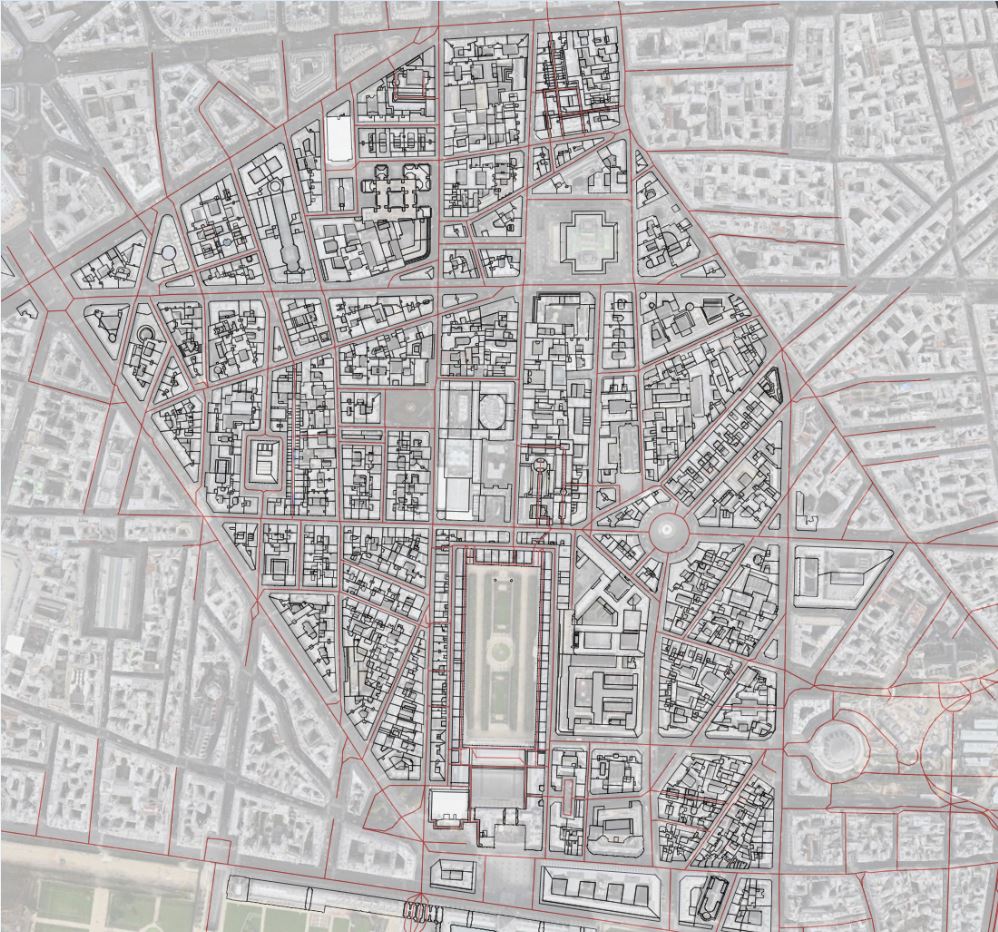

Plan numérique du quartier Richelieu ©Isabella di Lenardo

Le département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France possède la plus grande collection d’images au monde, unique par sa richesse en œuvres des siècles passés et musée vivant de l’art contemporain. Ses fonds inestimables ont contribué à enrichir les recherches des historiens et spécialistes qui ont étudié en particulier la longue histoire de la Bibliothèque et du quadrilatère Richelieu. Le séminaire met en évidence les fonds du département en rapport avec l’histoire de la mode et l’évolution du goût, avec un focus spécifique sur . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 28 mars 2019;

- Date et lieu : 12 avril 2019, Paris

Non loin du quartier Richelieu, le quartier du Louvre partage avec lui quelques-uns de ses illustres acteurs ou de ses fonctions. Mais ce centre politique et artistique majeur de Paris, dont les rues, dominées par les murs du palais, ont desservi des hôtels particuliers mais aussi des édifices religieux, des hospices, des ateliers ou des maisons bourgeoises, n’a pas subsisté et fut détruit à mesure que s’agrandissait sa raison d’être : le Louvre. Aussi son étude, sur plus de sept siècles, depuis sa naissance jusqu’à sa disparition, ne peut s’appuyer sur des institutions ou du bâti existants mais repose sur le croisement d’études historiques (à travers . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 25 mars 2019;

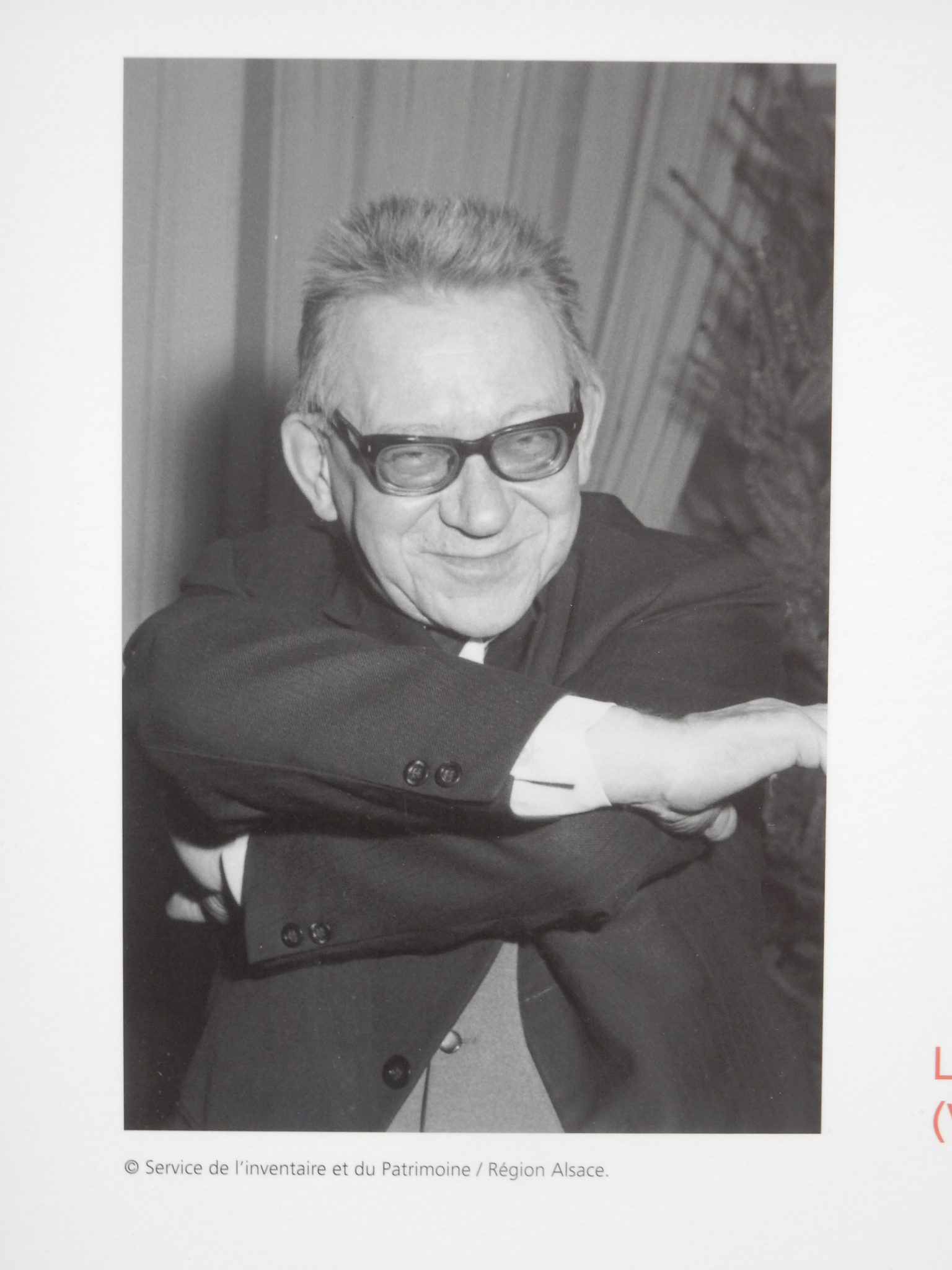

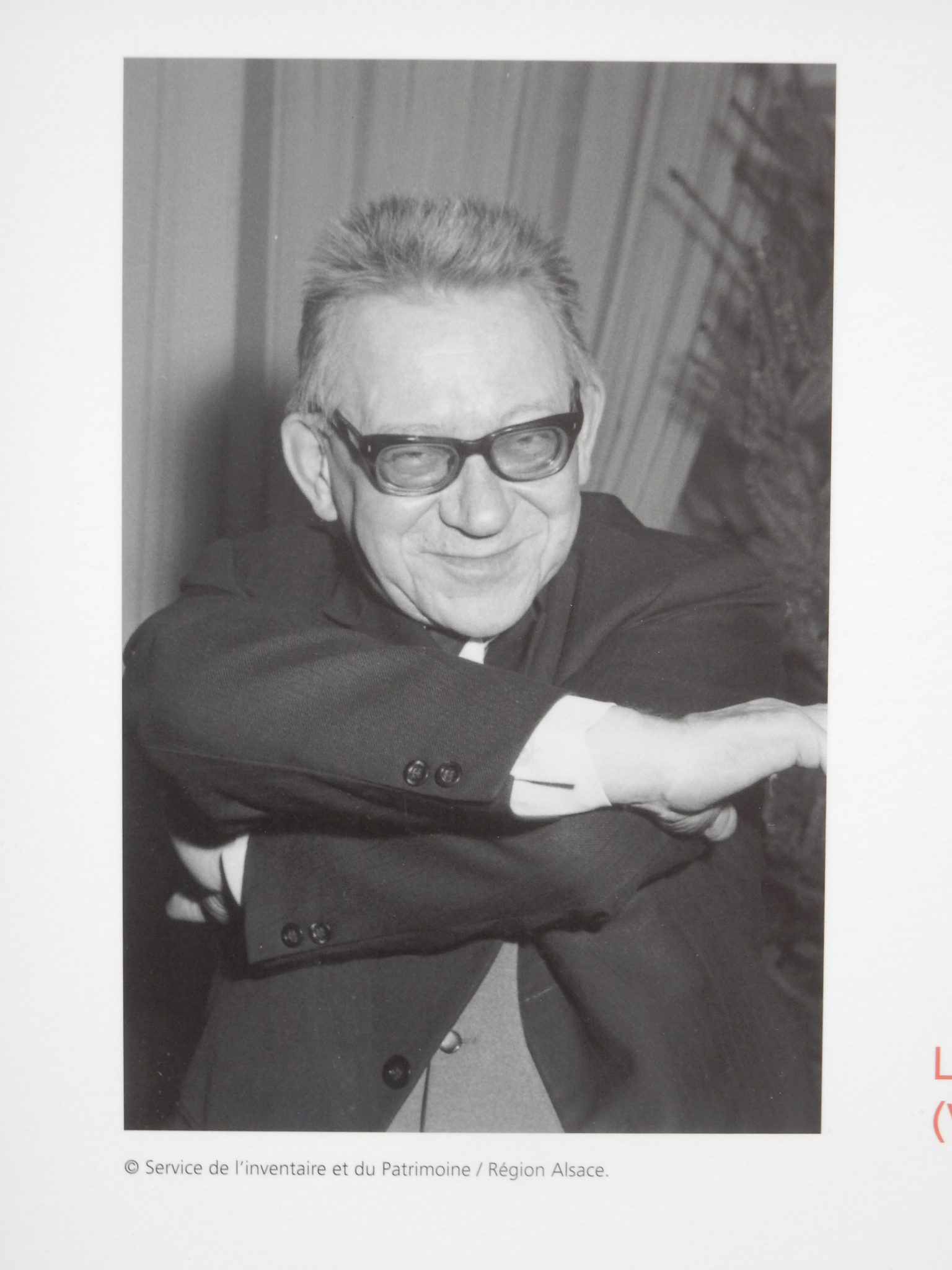

- Date et lieu : 11 avril 2019, Paris

La publication de la Correspondance générale (1933-1982) de Louis Grodecki (1910-1982), sous la direction d’Arnaud Timbert, par le service des Éditions de l’INHA sera l’occasion d’engager une réflexion autour de questions relatives aux méthodes de recherche, aux pratiques pédagogiques et aux modalités d’écriture de l’histoire de l’art, entre cette figure majeure de la spécialité au XXe siècle et ses correspondants. La matinée de cette journée d’études sera consacrée aux témoignages des élèves et des disciples de Grodecki dans la perspective de rassembler les archives orales nécessaires à la compréhension des contextes de production de la correspondance. L’après-midi sera réservée à une première approche de cette richesse épistolaire . . . → En lire plus

Posté par Émeline Jaret, le 1 octobre 2016;

- Date et lieu de la journée d'études : 22 octobre 2016, Paris, INHA

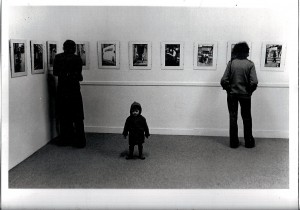

Les archives deviennent un instrument de plus en plus central pour l’art contemporain, aussi bien dans la pratique des artistes que dans le travail des chercheurs. D’une part, on observe une « pulsion d’archive » (Hal Foster) dans la pratique d’artistes qui se servent des archives comme d’un matériau pour leurs œuvres. D’autre part, l’archive est devenue un instrument fondamental pour la recherche sur l’art contemporain. L’art contemporain étant fréquemment conçu comme une pratique éphémère, on ne peut l’atteindre que par ses traces et réminiscences (photographies, récits, enregistrements…). Et là où l’objet n’a pas disparu, il a souvent perdu sa centralité. Les archives deviennent un instrument de plus en plus central pour l’art contemporain, aussi bien dans la pratique des artistes que dans le travail des chercheurs. D’une part, on observe une « pulsion d’archive » (Hal Foster) dans la pratique d’artistes qui se servent des archives comme d’un matériau pour leurs œuvres. D’autre part, l’archive est devenue un instrument fondamental pour la recherche sur l’art contemporain. L’art contemporain étant fréquemment conçu comme une pratique éphémère, on ne peut l’atteindre que par ses traces et réminiscences (photographies, récits, enregistrements…). Et là où l’objet n’a pas disparu, il a souvent perdu sa centralité.

Mais . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 28 septembre 2016;

- Date limite : 31 octobre 2016

Le Conseil Départemental de l’Yonne propose pour l’année 2016-2017 quatre bourses de recherche destinées à des étudiants inscrits en master II ou en doctorat dont les travaux portent sur les fonds conservés aux archives départementales, qu’ils contribueront ainsi à mettre en valeur et à faire connaître. Le Conseil Départemental de l’Yonne propose pour l’année 2016-2017 quatre bourses de recherche destinées à des étudiants inscrits en master II ou en doctorat dont les travaux portent sur les fonds conservés aux archives départementales, qu’ils contribueront ainsi à mettre en valeur et à faire connaître.

Chargées de la conservation de la mémoire écrite du département , les archives de l’Yonne conservent des fonds riches et diversifiés, témoins de l’histoire locale, mais aussi de l’histoire nationale , voire européenne. On pense aux fonds d’établissements monastiques prestigieux tels les abbayes Saint-Germain d’Auxerre et de Pontigny, le monastère de la Madeleine à Vézelay, le fonds de l’archevêché de Sens, etc.). . . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 13 juin 2016;

Séminaire organisé par les Archives nationales et le laboratoire « Arts des images et art contemporain » de l’Université Paris-8, dans le cadre du programme « Replay, restitution, recréation… Pour une typologie de la reprise des archives », soutenu par le Labex Arts-H2H. Ce programme de recherche se propose de mettre en regard les archives des œuvres disparues et celles qui animent ou justifient une part de la création contemporaine. En s’attachant à la place du corps dans l’œuvre, de la statuaire à la chorégraphie, il s’agit d’interroger en premier lieu la manière dont les supports documentaires, destinés à faire « archives », interviennent ou non dans . . . → En lire plus Séminaire organisé par les Archives nationales et le laboratoire « Arts des images et art contemporain » de l’Université Paris-8, dans le cadre du programme « Replay, restitution, recréation… Pour une typologie de la reprise des archives », soutenu par le Labex Arts-H2H. Ce programme de recherche se propose de mettre en regard les archives des œuvres disparues et celles qui animent ou justifient une part de la création contemporaine. En s’attachant à la place du corps dans l’œuvre, de la statuaire à la chorégraphie, il s’agit d’interroger en premier lieu la manière dont les supports documentaires, destinés à faire « archives », interviennent ou non dans . . . → En lire plus

Posté par ARIP, le 29 avril 2016;

- Date et lieu de la prochaine séance : 10 mai 2016, Paris, INHA

Nous vous invitons chaleureusement mardi 10 mai au septième atelier du cycle mené cette année par l’Association de Recherche sur l’Image Photographique (ARIP). Nous vous invitons chaleureusement mardi 10 mai au septième atelier du cycle mené cette année par l’Association de Recherche sur l’Image Photographique (ARIP).

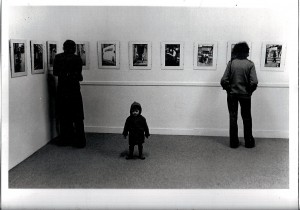

Avec toujours comme objectifs de découvrir de nouveaux sujets de recherche et d’aborder des questions de méthodologie en histoire de la photographie, dans un cadre bienveillant et participatif, nous aurons le plaisir d’accueillir Mathilde Redaud, qui viendra nous parler de son travail de master mené à Bordeaux III :

Les archives inédites de l’Association Action et Recherche Photographique d’Aquitaine (ARPA) : une source précieuse aux enjeux méthodologiques

À partir de 1978, l’association Action et Recherche Photographique d’Aquitaine (ARPA) diffuse la photographie . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

Séminaire « Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) – Recherche de provenance à l’échelle internationale »

Séminaire « Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) – Recherche de provenance à l’échelle internationale »