Posté par Revue Histoire de l Art, le 27 mai 2024;

L’étude de la matérialité constitue aujourd’hui un domaine de recherche majeur pour les historiens de l’art. L’apparition d’un material turn est, entre autres, la conséquence de la collaboration avec d’autres disciplines, de l’intérêt pour la « biographie des objets » et de l’archéologie, attachée de manière ontologique à la matérialité des artefacts. En nous attirant sur la dimension sensible des œuvres, la matérialité nous offre d’accéder à des questionnements esthétiques, anthropologiques ou même méthodologiques et, ainsi, de dépasser l’opposition entre le contenu et la forme. L’étude de la matérialité constitue aujourd’hui un domaine de recherche majeur pour les historiens de l’art. L’apparition d’un material turn est, entre autres, la conséquence de la collaboration avec d’autres disciplines, de l’intérêt pour la « biographie des objets » et de l’archéologie, attachée de manière ontologique à la matérialité des artefacts. En nous attirant sur la dimension sensible des œuvres, la matérialité nous offre d’accéder à des questionnements esthétiques, anthropologiques ou même méthodologiques et, ainsi, de dépasser l’opposition entre le contenu et la forme.

Les articles réunis dans ce numéro relèvent de différentes disciplines – histoire de l’art, archéologie, archéométrie, restauration, muséologie. Ils interrogent l’usage de la . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 2 avril 2024;

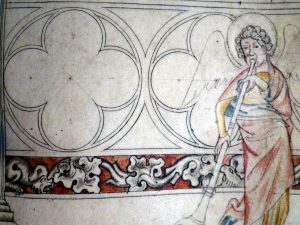

Façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg, s. d., dessin sur parchemin (détail), Strasbourg, musée de l’Œuvre Notre-Dame (cl. D. Borlée). Façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg, s. d., dessin sur parchemin (détail), Strasbourg, musée de l’Œuvre Notre-Dame (cl. D. Borlée).

Une idée reçue, assez répandue, tend parfois à réduire à leur « œil » les historiens de l’art, tout entiers tournés vers la définition de styles et de formes, et détachés des réalités historiques de leurs objets d’étude. Une autre vision communément partagée donne un rôle de plus en plus important à la recherche fondée sur les technologies de pointe, qui paraissent pouvoir en dire toujours plus sur les œuvres, et mobilisent pour cela l’attention des médias comme du grand public. Sans s’opposer à ces . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 17 mars 2024;

En France La diffusion et la distribution d’Histoire de l’art en librairies sont assurées par Pollen. La revue est progressivement mise en place en librairies dans toute la France. Si vos libraires habituels ne la proposent pas encore parmi leur sélection, n’hésitez pas à passer commande auprès d’eux.

À l’étranger Si vous résidez à l’étranger, il vous est possible de commander un numéro (mais aussi de vous abonner) directement via notre boutique en ligne.

Abonnements Les abonnements s’effectuent directement auprès de la revue. Contactez l’adresse revuehda@gmail.com en précisant le numéro à partir duquel vous souhaitez faire débuter votre abonnement ainsi que l’adresse . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 6 mars 2024;

Histoire de l’art, 92, no : Reproductions

VARIA

David Cornillon Un portrait de Gordien III au château de Versailles

Commencée en 2014, la campagne de restauration des bustes exposés sur les façades de la cour de Marbre et de la Cour royale du château de Versailles a permis d’étudier ces effigies de héros et philosophes grecs, d’impératrices et empereurs romains. Le présent article vise à démontrer que l’un d’eux (2014.00.1364), fortement complété, identifié en 2005 comme une « tête d’empereur romain (Vitellius ?) », est en réalité un portrait antique représentant l’empereur Gordien III (238-244 après J.-C.).

Télécharger l’article au format PDF.

Begun in 2014, the restoration campaign of the busts exhibited on the façades of the Cour de Marbre and the Cour Royale of the Château de Versailles . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 21 janvier 2024;

Art et autoritarismes | Appel prolongé jusqu’au 2 février 2024 Art et autoritarismes | Appel prolongé jusqu’au 2 février 2024

Au fil des siècles, les artistes ont su nouer avec les pouvoirs autoritaires des relations complexes, souvent très difficiles, mais qui, parfois, malgré les obstacles terribles, ont pu s’avérer fructueuses du point de vue de la création. Le numéro 94 de la revue Histoire de l’art entend explorer les attitudes, les positionnements, les réactions, les gestes que les artistes, de manière individuelle ou collective, ont pu adopter dans des contextes coercitifs. Dans ce numéro, il ne sera pas question de formes d’entraves (techniques, formelles, théoriques…) liées aux processus ou à la pensée artistiques, mais bien de l’interaction, . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 18 novembre 2023;

Outil indispensable à la diffusion et à la connaissance des œuvres, la reproduction est omniprésente dans la culture visuelle contemporaine. Loin de seulement susciter une « perte d’aura », selon la formule de Walter Benjamin, elle est un instrument majeur de l’histoire de l’art, utilisée par les chercheurs de manière si régulière qu’ils en oublient parfois son caractère interprétatif. Le numéro Reproductions invite à considérer sur un temps long l’ensemble des techniques de reproduction et leurs usages. Outil indispensable à la diffusion et à la connaissance des œuvres, la reproduction est omniprésente dans la culture visuelle contemporaine. Loin de seulement susciter une « perte d’aura », selon la formule de Walter Benjamin, elle est un instrument majeur de l’histoire de l’art, utilisée par les chercheurs de manière si régulière qu’ils en oublient parfois son caractère interprétatif. Le numéro Reproductions invite à considérer sur un temps long l’ensemble des techniques de reproduction et leurs usages.

La reproduction permet le passage d’un médium à l’autre : ainsi, dans le cas de la tapisserie, Marie Cuttoli commande des modèles à des artistes phares des . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 2 octobre 2023;

Art et autoritarismes Art et autoritarismes

Au fil des siècles, les artistes ont su nouer avec les pouvoirs autoritaires des relations complexes, souvent très difficiles, mais qui, parfois, malgré les obstacles terribles, ont pu s’avérer fructueuses du point de vue de la création. Le numéro 94 de la revue Histoire de l’art entend explorer les attitudes, les positionnements, les réactions, les gestes que les artistes, de manière individuelle ou collective, ont pu adopter dans des contextes coercitifs. Dans ce numéro, il ne sera pas question de formes d’entraves (techniques, formelles, théoriques…) liées aux processus ou à la pensée artistiques, mais bien de l’interaction, de la confrontation avec une volonté . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 25 mai 2023;

À l’occasion du XIIe Festival de l’histoire de l’art, qui aura lieu au château de Fontainebleau du 2 au 4 juin 2023, deux événements présenteront les derniers numéros d’Histoire de l’art. La revue sera aussi présente durant toute la durée du festival sur le salon du livre et de la revue d’art, dans le quartier Henri IV.

Table ronde autour du n° 91, Ukraine Samedi 3 juin 2023, 12h-13h, Fontainebleau, château, chapelle basse Saint-Saturnin

L’Ukraine a pu constituer un point aveugle de l’histoire de l’art. Son patrimoine comme sa création ont longtemps été confondus avec ceux de la Russie soviétique. Le présent numéro, . . . → En lire plus L’Ukraine a pu constituer un point aveugle de l’histoire de l’art. Son patrimoine comme sa création ont longtemps été confondus avec ceux de la Russie soviétique. Le présent numéro, . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 28 avril 2023;

Matières, matérialités, making Matières, matérialités, making

Télécharger l’appel à contributions au format PDF (en français). Download the call for papers in PDF format (in English).

Les Athéniens ont longtemps conservé le navire qui avait ramené sain et sauf Thésée. Ils en remplaçaient les planches trop vieilles par des planches plus solides lorsque cela était nécessaire. La légende du bateau de Thésée est pour les philosophes un exemple controversé de la notion d’identité[1]. Il illustre également le rapport complexe que nous entretenons avec la matérialité et sa pérennité.

Indispensable car constitutive de l’œuvre ou de l’artefact, la matérialité nous apparaît comme un marqueur d’authenticité. Les matériaux . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 26 avril 2023;

La revue Histoire de l’art recherche pour son comité de rédaction un membre spécialisé en histoire de l’art de l’Afrique et un membre spécialisé en histoire de l’art de l’Océanie et/ou de l’Insulinde.

Fondée en 1988, la revue est dédiée à la publication d’articles de jeunes chercheurs, installés ainsi dans un dialogue avec des chercheurs plus expérimentés qui les accompagnent. Avec les autres membres du comité de rédaction, les deux nouveaux membres auront à participer à la vie d’Histoire de l’art, qui publie deux numéros thématiques par an ainsi que des varia (sur le blog de l’Apahau). Ces articles couvrent tous les champs de l’histoire de l’art, de l’Antiquité au XXIe siècle (voir la liste des numéros publiés).

L’implication attendue des nouveaux membres du comité de rédaction concerne . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 26 février 2023;

Par son rapport au temps et à la matérialité, par sa capacité à restituer un monde à partir d’infimes vestiges, l’archéologie nourrit l’imaginaire des artistes. De Daniel Spoerri à Michael Rakowitz en passant par Arman, nombre d’entre eux en ont repris les méthodes : stratigraphie, prélèvement, classification, muséification. Par ses techniques, comme la modélisation tridimensionnelle ou l’archéographie, l’archéologie aide aussi à renouveler les interprétations des historiens de l’art. Ce numéro explore ainsi les relations entre art, archéologie et histoire de l’art, disciplines sœurs. Si l’archéologie a parfois été instrumentalisée à des fins . . . → En lire plus Par son rapport au temps et à la matérialité, par sa capacité à restituer un monde à partir d’infimes vestiges, l’archéologie nourrit l’imaginaire des artistes. De Daniel Spoerri à Michael Rakowitz en passant par Arman, nombre d’entre eux en ont repris les méthodes : stratigraphie, prélèvement, classification, muséification. Par ses techniques, comme la modélisation tridimensionnelle ou l’archéographie, l’archéologie aide aussi à renouveler les interprétations des historiens de l’art. Ce numéro explore ainsi les relations entre art, archéologie et histoire de l’art, disciplines sœurs. Si l’archéologie a parfois été instrumentalisée à des fins . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 16 novembre 2022;

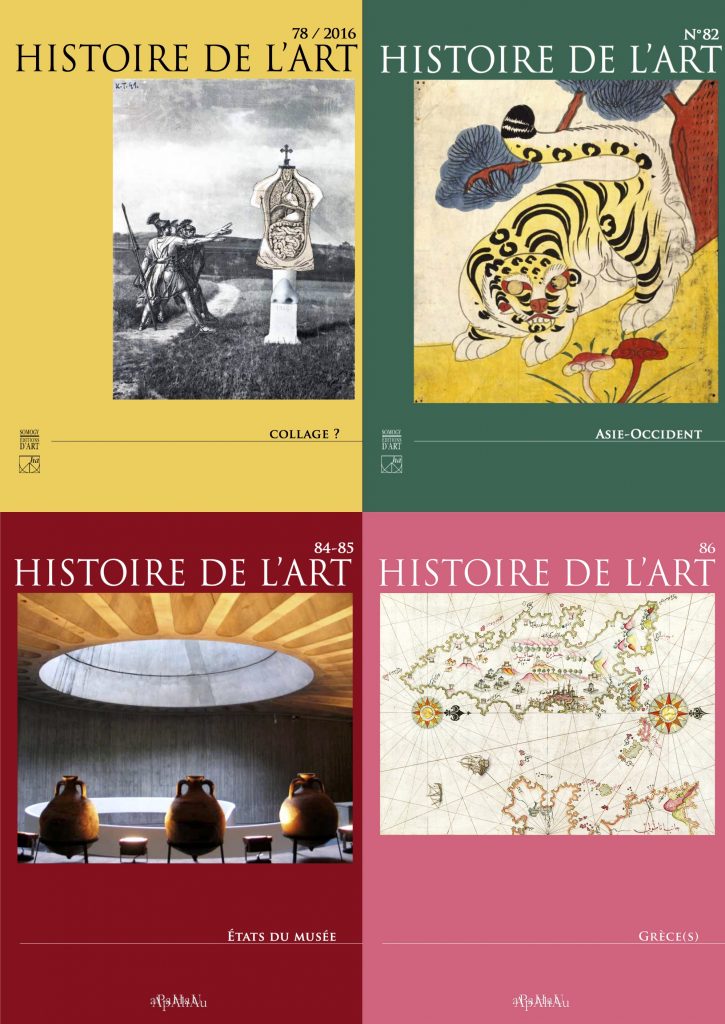

Histoire de l’art est une revue semestrielle fondée en 1988 et éditée par l’Apahau. Elle a pour but de publier les premiers travaux de jeunes chercheuses et chercheurs, étudiants en master, doctorants, postdoctorants, jeunes collaborateurs des musées, monuments historiques et institutions patrimoniales. Histoire de l’art est une revue semestrielle fondée en 1988 et éditée par l’Apahau. Elle a pour but de publier les premiers travaux de jeunes chercheuses et chercheurs, étudiants en master, doctorants, postdoctorants, jeunes collaborateurs des musées, monuments historiques et institutions patrimoniales.

Publier dans la revue

Les auteurs sont invités à répondre aux appels à contributions thématiques diffusés en ligne deux fois par an, dans les délais indiqués.

Tout au long de l’année, il est également possible de soumettre des articles pour la rubrique « Varia », publiée exclusivement en ligne, en adressant un synopsis d’une page au format PDF avec . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 15 novembre 2022;

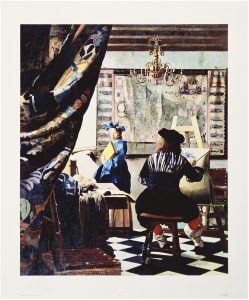

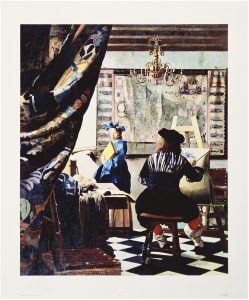

Malcolm Morley, Vermeer, Portrait of the Artist in His Studio, 1968, acrylique sur toile, 266,7 × 220,98 cm, Los Angeles, The Broad (B-MORL-2P92.33).

Télécharger l’appel à contributions au format PDF.

« Il est du principe de l’œuvre d’art d’avoir toujours été reproductible. » Depuis cette célèbre assertion de Walter Benjamin, la question de la reproduction en art s’est considérablement actualisée. Bien loin de susciter une « perte d’aura » de l’œuvre d’art, la reproduction est un outil depuis longtemps indispensable à la diffusion et à la connaissance des œuvres, et elle est aujourd’hui omniprésente, sous . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 25 mai 2022;

Histoire de l’art, 88 : Limites : objets et matérialité, 2021/2

VARIA

Noémie Verdeil

Écrire l’histoire des ateliers muséographiques du Louvre

L’organisation du service des ateliers muséographiques du musée du Louvre résulte du rassemblement, en 1989, d’activités techniques du musée pour la présentation des œuvres, la restauration des collections de service et la maintenance. Faire l’histoire de ce service révèle les dépassements opérés par les ouvriers professionnels dans l’exercice de leurs activités et la construction de leur identité comme personnel de tradition artisanale. La méthode muséologique utilisée pour dépasser les limites instaurées par l’œuvre d’art comme objet central d’une recherche mobilisant d’ordinaire l’histoire des collections sera analysée. La démarche pluridisciplinaire mêlant ethnologie, sociologie et histoire permet de révéler l’histoire d’un autre corps de métier d’un musée rendu peu visible.

. . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 12 mai 2022;

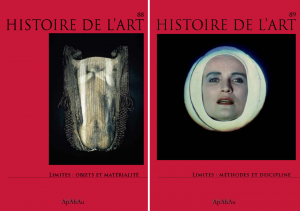

La revue Histoire de l’art a le plaisir de vous convier à la présentation des numéros Limites : objets et matérialité (n° 88) et Limites : méthodes et disciplines (n° 89) mercredi 18 mai, à 18 h 30 à la librairie Petite Égypte 35, rue des Petits-Carreaux 75002 Paris en présence d’Antonella Fenech Kroke et de Dominique de Font-Réaulx, coordinatrices des numéros.

La création artistique et l’histoire de l’art sont sans cesse traversées et refaçonnées par les limites, externes ou internes, conventionnellement déterminées ou imposées, à la fois dans les pratiques, la réception et l’étude des œuvres. Les objets considérés . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 12 mai 2022;

Ce numéro explore la manière dont la création artistique et l’histoire de l’art sont sans cesse traversées et refaçonnées par les limites, externes ou internes, conventionnellement déterminées ou imposées, à la fois dans les usages, les pratiques, la réception et l’étude des œuvres. Les objets ici considérés touchent aux limites de la discipline par leur statut, à la marge d’une création artistique cadrée (couvercles de cassoni florentins ; moulages anthropologiques ; cinéma expérimental et bricolage ; art populaire ; stand-up californien des années 1970) ou à leur place dans l’œuvre d’artistes ou dans les corpus étudiés (collections de photographies anciennes ; ratures et gribouillages . . . → En lire plus Ce numéro explore la manière dont la création artistique et l’histoire de l’art sont sans cesse traversées et refaçonnées par les limites, externes ou internes, conventionnellement déterminées ou imposées, à la fois dans les usages, les pratiques, la réception et l’étude des œuvres. Les objets ici considérés touchent aux limites de la discipline par leur statut, à la marge d’une création artistique cadrée (couvercles de cassoni florentins ; moulages anthropologiques ; cinéma expérimental et bricolage ; art populaire ; stand-up californien des années 1970) ou à leur place dans l’œuvre d’artistes ou dans les corpus étudiés (collections de photographies anciennes ; ratures et gribouillages . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 1 avril 2022;

- Date limite : 15 juin 2022

Maria Primatchenko, Colombe aux ailes déployées réclamant la paix, 1982, gouache sur papier, 61,2 × 85,7 cm.

🇫🇷 Télécharger l’appel à contributions en français.

🇺🇦 Завантажити конкурс документів українською мовою.

🇬🇧 Download the call for papers in English.

🇩🇪 Call for Papers auf Deutsch herunterladen.

La revue Histoire de l’art consacrera son prochain numéro (91), dont la parution est prévue pour le printemps 2023, à l’Ukraine, . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 14 mars 2022;

Histoire de l’art, 88 : Limites : objets et matérialité, 2021/2

VARIA

Hadrien Viraben

Une triple « Exposition d’art décoratif français contemporain » en 1912. Le grand monde, l’art moderne et le luxe

En juin 1912 s’ouvre à Paris une « Exposition d’art décoratif français contemporain ». Organisée par la comtesse Greffulhe, la manifestation réunit, entre trois lieux de la capitale, un grand nombre d’artistes modernes, de l’impressionnisme au cubisme, oeuvrant dans les beaux-arts comme dans les arts décoratifs. Le présent article se propose de rappeler cet événement jusqu’alors oublié en soulignant l’originalité de son programme : orienter la clientèle la plus aisée vers une production luxueuse contemporaine en désignant ces objets sous une nomenclature de célébrités mondaines ou artistiques et en les mettant en situation dans le cadre attractif . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 22 décembre 2021;

Histoire de l’art, 88 : Limites : objets et matérialité, 2021/2

VARIA

Kshanti Gamage

L’usage épiscopal des crosses serpentiformes en émail de l’œuvre de Limoges (XIIIe siècle). Performance et représentation

Une centaine de crosserons réalisés en émail de l’œuvre de Limoges durant le XIIIe siècle possède des volutes se terminant en une gueule de serpent. Longtemps perçu comme un symbole du Bien ou du Mal, le serpent de ces crosses témoigne davantage d’un usage performatif de l’insigne grâce à la charge émotionnelle que le reptile véhicule. En abordant cet objet, l’article tente de reconstruire la perception sociale et sensorielle du serpent au Moyen Âge afin de mettre en lumière l’élaboration iconographique complexe de ces volutes, véritables supports d’une mise en scène de la lutte. Cette lecture contextualisée, notamment dans le . . . → En lire plus

Posté par Revue Histoire de l Art, le 22 décembre 2021;

Histoire de l’art, 88 : Limites : objets et matérialité, 2021/2

VARIA

Bruno Montamat et Jean-Pierre Raffin

Les Nozal, mécènes d’Hector Guimard

Par l’ampleur et la diversité des œuvres commandées, les Nozal constituent les principaux clients d’Hector Guimard. La personnalité controversée de l’architecte s’oppose, à première vue, aux valeurs traditionnelles de cette famille de la bourgeoisie industrielle d’Auteuil. L’étude minutieuse d’archives inédites détenues par les descendants révèle les relations complexes que les Nozal ont entretenues avec le « style Guimard » et avec l’homme, promoteur des matériaux de construction vendus par leur maison de négoce. Marguerite Nozal et son fils Paul, défenseur d’une renaissance artistique française, ont soutenu avec enthousiasme le jeune architecte symboliste, mais la disparition tragique du fils à 27 ans a modifié la relation entre Guimard et . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

L’étude de la matérialité constitue aujourd’hui un domaine de recherche majeur pour les historiens de l’art. L’apparition d’un material turn est, entre autres, la conséquence de la collaboration avec d’autres disciplines, de l’intérêt pour la « biographie des objets » et de l’archéologie, attachée de manière ontologique à la matérialité des artefacts. En nous attirant sur la dimension sensible des œuvres, la matérialité nous offre d’accéder à des questionnements esthétiques, anthropologiques ou même méthodologiques et, ainsi, de dépasser l’opposition entre le contenu et la forme.

L’étude de la matérialité constitue aujourd’hui un domaine de recherche majeur pour les historiens de l’art. L’apparition d’un material turn est, entre autres, la conséquence de la collaboration avec d’autres disciplines, de l’intérêt pour la « biographie des objets » et de l’archéologie, attachée de manière ontologique à la matérialité des artefacts. En nous attirant sur la dimension sensible des œuvres, la matérialité nous offre d’accéder à des questionnements esthétiques, anthropologiques ou même méthodologiques et, ainsi, de dépasser l’opposition entre le contenu et la forme.