Posté par Deborah Laks, le 9 février 2017;

- Date limite : 12 mars 2017

- Date de prise de fonction : 1er septembre 2017

L’art de l’Ancien Régime – centres, acteurs, objets L’art de l’Ancien Régime – centres, acteurs, objets

Bourse de recherche – sujet annuel du Centre allemand d’histoire de l’art

L’art de l’Ancien Régime présente une grande diversité. En Europe, plusieurs centres se faisaient concurrence. Même en France, Paris ne s’imposa que progressivement comme lieu névralgique, sans que les autres foyers ne perdent pour autant complètement leur importance. Entre les cours et les villes régnaient d’intenses échanges, les œuvres voyageaient tout autant que les artistes ̶ on ne les retrouve pas seulement dans les lieux de vie et d’activités de ceux-ci. Un réseau de relations s’étendait à travers le pays et au-delà des frontières nationales. Pendant longtemps, l’art . . . → En lire plus

Posté par Antonella Fenech, le 9 février 2017;

- Date limite : 31 mars 2017

- Date et lieu du colloque : Novembre 2017, Paris,

« Apprenticeship, work and creation in early modern Europe »

Coordinatrices : Anna Bellavitis (Université de Rouen Normandie-GRHIS / IUF), Valentina Sapienza (Université de Lille 3-IRIHS)

Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance fondamentale pour toute société et à toutes les époques de la formation des jeunes, qu’elle advienne à l’intérieur des familles, à l’école ou par le biais de l’apprentissage. De nombreuses recherches ont, dans les dernières années, attiré l’attention des historiens et historiennes de la société sur la complexité de la relation d’apprentissage dans l’Europe moderne, et c’est à partir de ce constat que nous ouvrons un appel à communications dans le cadre du Congrès du Réseau Européen d’Histoire du Travail, qui se tiendra à Paris en novembre 2017.

Le thème de l’apprentissage est, par sa nature même, . . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 9 février 2017;

Le couple problématique de l’instrumentalisation et de l’autonomie de l’art a été au cœur des enjeux de la modernité artistique. À cet égard, la période 1960-1980 a représenté un basculement. D’une part, dans le sillage du débat postmoderniste, nombre d’artistes et de théoriciens ont promu une conception de l’art comme activité nécessairement investie dans la réalité vécue, sociale, politique. D’autre part, avec la fin de la guerre froide et la globalisation économique, les stratégies traditionnelles d’instrumentalisation politique de l’art nous paraissent, à tort ou à raison, s’être raréfiées. Le couple problématique de l’instrumentalisation et de l’autonomie de l’art a été au cœur des enjeux de la modernité artistique. À cet égard, la période 1960-1980 a représenté un basculement. D’une part, dans le sillage du débat postmoderniste, nombre d’artistes et de théoriciens ont promu une conception de l’art comme activité nécessairement investie dans la réalité vécue, sociale, politique. D’autre part, avec la fin de la guerre froide et la globalisation économique, les stratégies traditionnelles d’instrumentalisation politique de l’art nous paraissent, à tort ou à raison, s’être raréfiées.

De ce fait, la question de l’instrumentalisation de l’art semble s’être déplacée au cours . . . → En lire plus

Posté par Sébastien Bontemps, le 8 février 2017;

- Date limite : 8 mars 2017

- Date et lieu : 6 juin 2017, Paris, INHA

Appel à communication Appel à communication

Journée d’études : Autour des Heures italiennes

Lieu : INHA, Salle Vasari, 6 juin 2017

Coordinateurs : Michel Hochmann (École pratique des hautes études) et Laura de Fuccia (Institut national d’histoire de l’art)

À l’occasion des expositions « Heures italiennes ». Trésors de la peinture italienne en Picardie (XIV-XVIIIe siècle) des musées d’Amiens, Chantilly, Beauvais et Compiègne (sous la direction de Nathalie Volle et Christophe Brouard) qui proposent une exploration des collections publiques de peinture italienne conservées dans les musées et dans les églises de Picardie, l’Association des historiens de l’art italien organise une journée d’études destinée à valoriser des recherches inédites autour de ces œuvres. Cette journée sera notamment consacrée aux nouvelles découvertes liées aux questions . . . → En lire plus

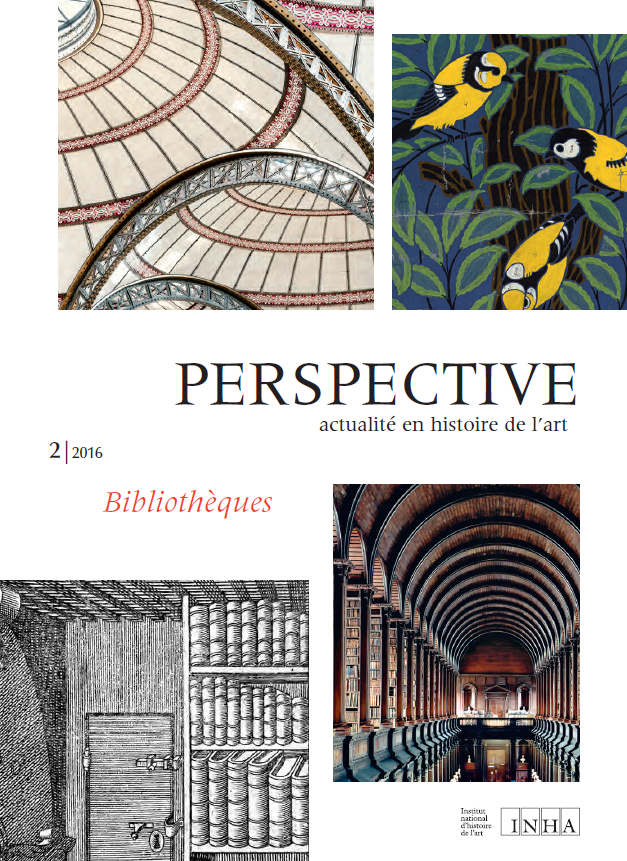

Posté par INHA, le 3 février 2017;

Ce numéro de Perspective est consacré à l’art et aux bibliothèques : il a été conçu en écho à la réouverture de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art et comporte un ensemble d’articles qui traitent de sujets aussi variés que la bibliothèque et l’art contemporain, les bibliothèques d’artistes, les modes de classification des livres d’art depuis la période moderne ou encore l’architecture des bibliothèques à l’ère numérique. Jean-Christophe Bailly ouvre le numéro avec Envoi (ricochets). Le bibliothécaire et historien de l’art Michel Melot nous accorde un grand entretien tandis que l’historien de l’architecture et bibliophile Werner Oechslin nous offre une contribution théorique . . . → En lire plus Ce numéro de Perspective est consacré à l’art et aux bibliothèques : il a été conçu en écho à la réouverture de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art et comporte un ensemble d’articles qui traitent de sujets aussi variés que la bibliothèque et l’art contemporain, les bibliothèques d’artistes, les modes de classification des livres d’art depuis la période moderne ou encore l’architecture des bibliothèques à l’ère numérique. Jean-Christophe Bailly ouvre le numéro avec Envoi (ricochets). Le bibliothécaire et historien de l’art Michel Melot nous accorde un grand entretien tandis que l’historien de l’architecture et bibliophile Werner Oechslin nous offre une contribution théorique . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 1 février 2017;

- Date et lieu : 10 février - INHA

Le cycle Architectures restaurées propose de confronter, à l’occasion des travaux engagés sur un monument, le regard de l’architecte chargé de la restauration à celui du chercheur en histoire de l’architecture, mais aussi, dans une approche plus large et collective, de réunir l’ensemble des acteurs : administrateurs, affectataires, commanditaires, conservateurs, restaurateurs, entrepreneurs, etc., afin d’offrir la vision la plus complète des contraintes et des enjeux inhérents aux travaux de restauration. Il ne s’agit donc pas de mettre un chantier sous les projecteurs de la critique, mais, au contraire, de valoriser son déroulement, ses contingences et ses acteurs pour mieux saisir la diversité de son histoire économique, technique, matérielle et, pour finir, sociale. Ce cycle s’inscrit dans un axe du domaine Histoire de l’architecture : . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Lett, le 28 janvier 2017;

- Date limite : 15 mars 2017

- Date et lieu du colloque : 23-25 novembre 2017, Université de Genève

Organisateurs : Jérôme Baudry (Université de Genève), Jan Blanc (Université de Genève), Liliane Hilaire-Pérez, (Université Paris-Diderot et EHESS), Marc Ratcliff (Université de Genève), Sylvain Wenger (Société des Arts de Genève).

Qu’elle soit inscrite dans une réflexion sur la « création », l’« invention », la « découverte » ou l’« innovation », la nouveauté participe des transformations des sociétés. Ce colloque s’intéressera tout à la fois aux discours et aux pratiques de la nouveauté dans les arts, les techniques et les sciences du XVe au XIXe siècle en Europe. Il s’agira de questionner la . . . → En lire plus

Posté par Sébastien Bontemps, le 27 janvier 2017;

- Date limite : Avant le 15 mars 2017

- Date et lieu : 2-4 juin 2017, Fontainebleau

La 6e édition des Rencontres internationales étudiantes du Festival de l’histoire de l’art aura lieu à Fontainebleau, les 2 au 4 juin 2017, sous le regard des États-Unis.

Le Festival de l’histoire de l’art, pour la sixième année consécutive, propose des Rencontres internationales d’étudiants avancés dans les études d’histoire de l’art (Master II ou doctorat). Il s’agit d’offrir aux étudiants sélectionnés la possibilité de suivre l’ensemble des manifestations du Festival et de bénéficier d’échanges particuliers avec un certain nombre de ses intervenants. Le Festival accueillera un groupe d’étudiants français, un groupe d’étudiants américains et un groupe d’étudiants de l’Union européenne.

Outre la libre assistance aux ateliers, tables rondes, projections ou lectures programmées, le Festival propose aux . . . → En lire plus

Posté par Ludovic Jouvet, le 26 janvier 2017;

Pascale Dubus, Corinne Lucas Fiorato (dir.), La réception des Vite de Giorgio Vasari dans l’Europe des XVIe-XVIIIe siècles, Genève : Droz, 2017

520 p., 15 x 22 cm

23 ill. N&B et couleurs

ISBN : 978-2-600-04705-0

Prix : 54,80 €

« Ce sont vos écrits qui m’ont donné envie d’apprendre cette langue ». La langue est l’italien, les écrits sont la première édition des Vite de Vasari et l’auteur de cette lettre est un Flamand, Lambert Lombard, artiste et lettré renommé. La diffusion européenne des Vite fut immédiate, mais leur réception ne fut pas toujours aussi élogieuse. Les deux éditions du texte (1550 et 1568) déclenchèrent des réactions . . . → En lire plus « Ce sont vos écrits qui m’ont donné envie d’apprendre cette langue ». La langue est l’italien, les écrits sont la première édition des Vite de Vasari et l’auteur de cette lettre est un Flamand, Lambert Lombard, artiste et lettré renommé. La diffusion européenne des Vite fut immédiate, mais leur réception ne fut pas toujours aussi élogieuse. Les deux éditions du texte (1550 et 1568) déclenchèrent des réactions . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 24 janvier 2017;

- Date limite : 1 février 2017

Impressionism continues to be celebrated in blockbuster exhibitions worldwide: in the last few years alone, Impressionism, Fashion, Modernity (Art Institute of Chicago, Musée d’Orsay, and Metropolitan Museum of Art, 2013); Gustave Caillebotte: The Painter’s Eye (Kimbell Art Museum and National Gallery of Art, Washington, D.C., 2015-2016); and Inventing Impressionism: Paul Durand-Ruel and the Modern Art Market (Musée du Luxembourg, National Gallery, London, and the Philadelphia Museum of Art, 2015). Since 1878 when Théodore Duret published his Histoire des peintres impressionnistes, Impressionism has occupied a central place in the canon of art history. That place now seems to be called into . . . → En lire plus

Posté par Sebastien Chauffour, le 24 janvier 2017;

- Date et lieu : Jeudi 9 février 2017, Paris

5e Symposium de la Mairie du 11e : « Le Sacré dans la ville » 5e Symposium de la Mairie du 11e : « Le Sacré dans la ville »

Au terme d’une longue histoire urbaine dominée par l’architecture ecclésiastique on trouve ce paradoxe : le sacré est encore plus présent dans la ville occidentale du début du XXIe siècle qu’il ne l’était à la fin de l’Ancien Régime, à l’aube de la Révolution. L’emprise des institutions religieuses et des puissantes congrégations s’est bien sûr effacée, ainsi que leur poids sur les consciences. Mais les nouveaux régimes (empires, monarchies restaurées et républiques), les cultes nouvellement autorisés ainsi que l’importance accrue des solidarités civiles (franc-maçonneries, syndicats, entreprises) ont transformé la ville contemporaine . . . → En lire plus

Posté par Baptiste Brun, le 23 janvier 2017;

- Date et lieu de la journée d'études : 6 avril 2017, Rennes, Université Rennes 2

- Date limite : 28 février 2017

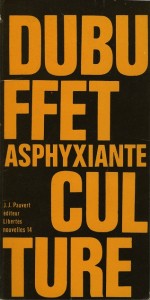

Dubuffet vs la Culture Dubuffet vs la Culture

Jean Dubuffet a produit une « critique de la culture », projet éminemment culturel et paradoxal qui vise un « en dehors » de la culture tout en sachant que de tels « en dehors » ne sont, comme il l’écrit, que des « chimères » ou des « mirages ». Cette « critique de la culture » qu’il présente comme un nihilisme actif répondant joyeusement au nihilisme de la culture occidentale a des accents à la fois rousseauiens et nietzschéens, mais ne sombre jamais dans le « primitivisme ».

L’objectif de cette journée d’étude est de décrire cette critique sous ses diverses espèces — car . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 23 janvier 2017;

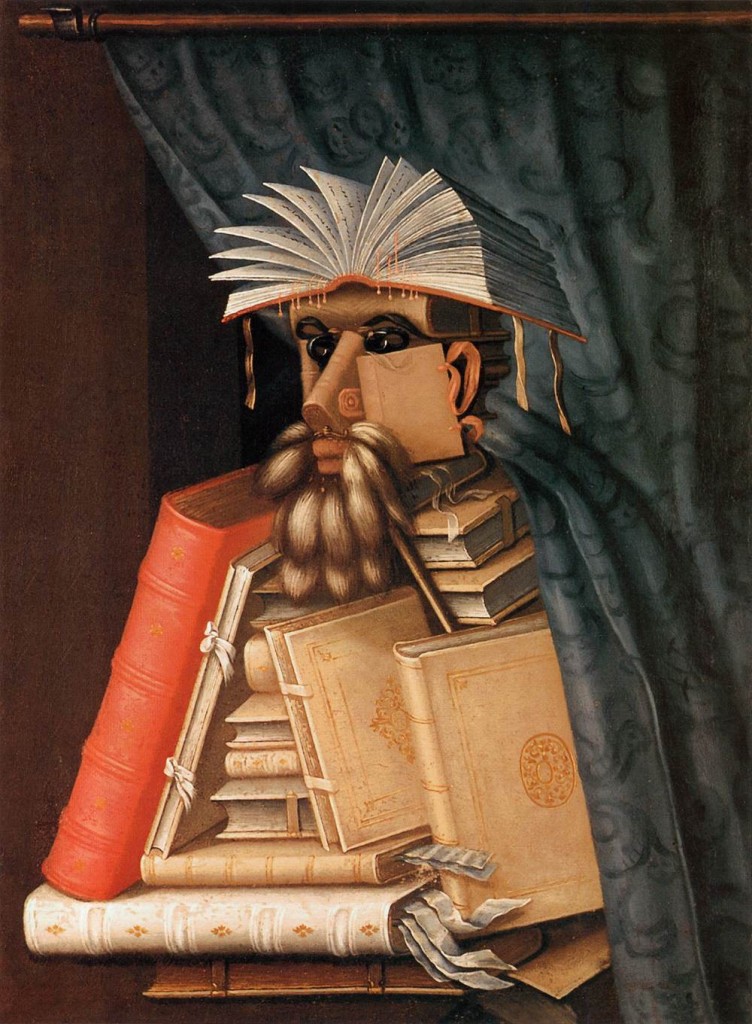

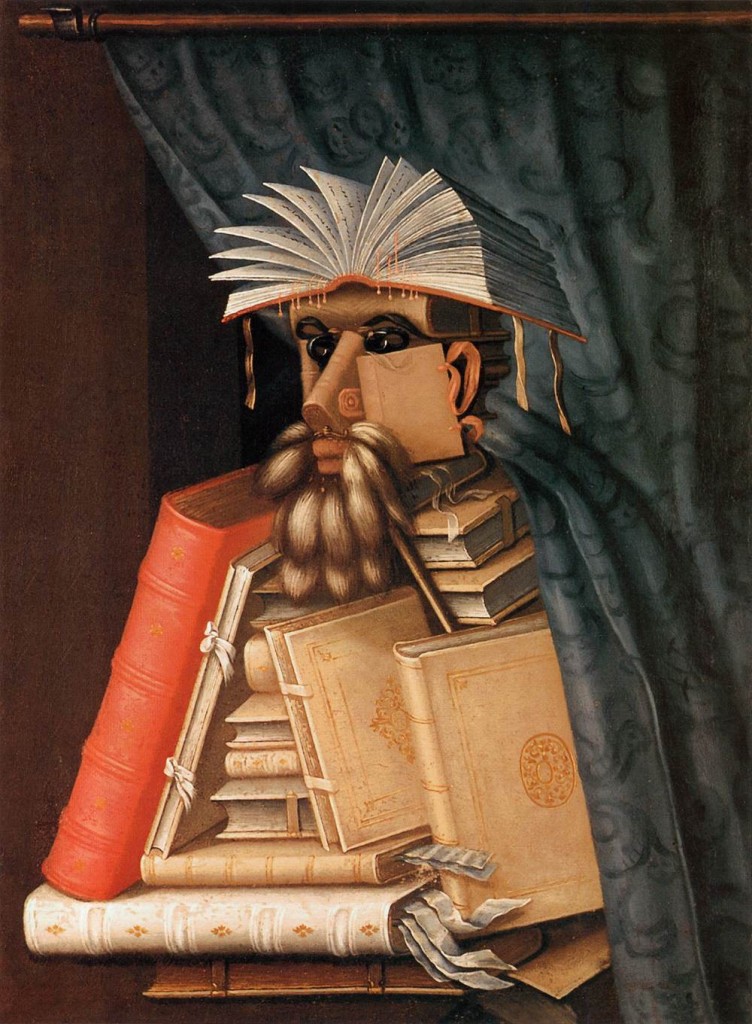

- Date et lieu : 28 janvier, INHA

La singularité de ces Rencontres organisées tous les ans depuis 2011 réside en une journée autour d’une œuvre phare de l’histoire de l’art, qui a marqué l’imaginaire collectif. Pour cette sixième édition, c’est Le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) qui a été retenu. Original ou copie dont l’invention revient à Arcimboldo vers 1566, cette « tête composée » est faite d’un assemblage de livres précieux sans titre ni auteur, aux reliures rehaussées d’or, aux fermoirs en métal ou en tissu. Les interprétations de ce tableau sont nombreuses, du portrait de Wolfgang Lazius, bibliophile et responsable de la collection de livres de l’empereur Maximilien . . . → En lire plus La singularité de ces Rencontres organisées tous les ans depuis 2011 réside en une journée autour d’une œuvre phare de l’histoire de l’art, qui a marqué l’imaginaire collectif. Pour cette sixième édition, c’est Le Bibliothécaire de Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) qui a été retenu. Original ou copie dont l’invention revient à Arcimboldo vers 1566, cette « tête composée » est faite d’un assemblage de livres précieux sans titre ni auteur, aux reliures rehaussées d’or, aux fermoirs en métal ou en tissu. Les interprétations de ce tableau sont nombreuses, du portrait de Wolfgang Lazius, bibliophile et responsable de la collection de livres de l’empereur Maximilien . . . → En lire plus

Posté par Sébastien Bontemps, le 21 janvier 2017;

- Date et lieu : 27 janvier 2017, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3 UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3

Journée d’études internationale

Léonard de Vinci écrivain, entre arts et sciences

organisée par le CIRRI (Centre Interuniveristaire de Recherche sur la Renaissance Italienne

EA 3979 – LECEMO (Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale face aux problèmes de la Modernité)

On enquêtera sur le rapport de Léonard à l’écriture, en considérant que celle-ci constitue l’entrée par laquelle on peut éclairer l’ensemble de son œuvre et de son parcours. Pour aborder les Carnets, qui sont des notes à usage privé consignées dans des dizaines de manuscrits, il s’impose de tenir compte de la production graphique et picturale de Léonard, c’est-à-dire de son rapport à l’image. Comme l’indique le verbe graphein, le . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 20 janvier 2017;

- Date et lieu : 31 janvier, INHA

Ce cycle de conférences organisé conjointement par la BnF et l’INHA met en valeur les collections des deux institutions. À chaque séance, un conservateur de la BnF ou de l’INHA et un universitaire, chercheur ou spécialiste, présentent un document phare sorti exceptionnellement des collections. Conférences organisées dans le cadre de la réouverture du site Richelieu, Bibliothèques, Musée, Galeries, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France.

Description de la séance

Le Quatuor pour la fin du temps, œuvre majeure d’Olivier Messiaen, a été composé en grande partie au Stalag VIII A du camp de Görlitz, en Silésie, où le compositeur était emprisonné avec d’autres musiciens. L’œuvre est créée au camp, . . . → En lire plus Le Quatuor pour la fin du temps, œuvre majeure d’Olivier Messiaen, a été composé en grande partie au Stalag VIII A du camp de Görlitz, en Silésie, où le compositeur était emprisonné avec d’autres musiciens. L’œuvre est créée au camp, . . . → En lire plus

Posté par ebaillot, le 20 janvier 2017;

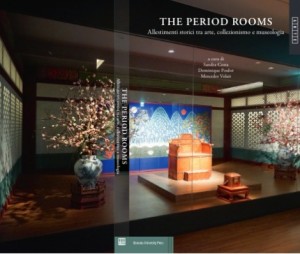

- Date et lieu de la table ronde : 26 janvier 2017, Paris, INHA

À l’occasion de la publication de The Period Rooms. Allestimenti storici tra arte, collezionismo e museologia aux Bononia University Press, nous avons le plaisir de vous convier jeudi 26 janvier 2017 à 16h00 à une table-ronde en présence des auteurs et autour des directeurs de la publication : À l’occasion de la publication de The Period Rooms. Allestimenti storici tra arte, collezionismo e museologia aux Bononia University Press, nous avons le plaisir de vous convier jeudi 26 janvier 2017 à 16h00 à une table-ronde en présence des auteurs et autour des directeurs de la publication :

Sandra Costa, professeur d’histoire de l’art à l’Alma Mater Studiorum de Bologne,

Dominique Poulot, professeur d’histoire de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Mercedes Volait, directeur de recherche au CNRS.

La table ronde sera modérée par Delphine Burlot, maître de conférences en histoire de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

. . . → En lire plus

Posté par Joséphine Jibokji, le 20 janvier 2017;

- Date et lieu du colloque : 9-11 février 2017, Paris et Nanterre, INHA et Université Paris Ouest Nanterre

Ce colloque vise à interroger la persistance ou le retour insistant du portrait dans nos pratiques artistiques contemporaines. Les arts plastiques, tout comme la photographie ou le cinéma, les installations, mais aussi bien les images virtuelles, semblent aujourd’hui reconduire quelques-unes des pratiques millénaires du portrait, tout en modifiant sensiblement leurs enjeux et leurs modalités. Ces pratiques, de plus, s’infléchissent au voisinage du nouveau mode d’existence des images : c’est dans l’hyper diffusion réticulaire que ces dernières puisent leur signification et leur efficace. Si cette dimension médiologique vient inquiéter, voire bousculer les approches esthétiques traditionnelles du portrait, un autre aspect ne peut être tenu à l’écart de la réflexion : l’usage immémorial du portrait politique, qui resurgit semble-t-il, intact, plus que jamais actif et opérant, dans de nouveaux processus de dissémination. . . . → En lire plus

Posté par Catherine Prioul, le 20 janvier 2017;

- Date et lieu de la conférence : 15 Février 2017, Paris, Galerie Colbert, INHA,

« Roman de la Rose », Ms. Yates Thomson 21, c. 1380, fol. 8v, Londres, British Library © The British Library

Création à vocation éphémère, la danse au Moyen Âge central et tardif (XIIe-XVIe siècles) investissait régulièrement des lieux tantôt précis, tantôt aléatoires, soit avec une périodicité établie, soit de manière ponctuelle, voire spontanée. En l’absence de vestiges matériels, d’après certaines sources textuelles et figurées qui nous sont parvenues, il s’agira d’explorer les liens signifiants qui liaient les manifestations dansées à leur contexte, aussi bien spatial que . . . → En lire plus

Posté par andreadelaplace, le 18 janvier 2017;

- Date et lieu de la journée d'études : 28 janvier 2017, Paris, INHA

Crédit photo : Exposition Repères au Musée de l’histoire de l’immigration à Paris, photo Andrea Delaplace

En tant qu’institutions mémorielles, les musées jouent un grand rôle dans la construction identitaire. Les représentations du passé et du patrimoine culturel local sont essentielles pour le développement de l’identité nationale ou régionale. Désormais, la transformation d’anciennes installations qui accueillaient les immigrés – comme Ellis Island à New York – dans des sites mémoriels qui mettent en scène leurs histoires.

Grâce à cette patrimonialisation des mémoires d’immigrés, un nouveau discours sur l’immigration et l’identité se met en place : les mémoires . . . → En lire plus

Posté par Nicolas Ballet, le 18 janvier 2017;

La journée doctorale Transversalité(s) propose de croiser les approches et regards de jeunes chercheurs en histoire de l’art au prisme d’une notion qui est interrogée depuis quelques années dans les sciences humaines. La journée doctorale Transversalité(s) propose de croiser les approches et regards de jeunes chercheurs en histoire de l’art au prisme d’une notion qui est interrogée depuis quelques années dans les sciences humaines.

En 2011, l’enseignement de la discipline et sa nécessaire évolution sont au cœur de la réflexion du séminaire organisé par l’Institut National d’Histoire de l’Art sur « La transversalité en histoire des arts : réalités et mises en œuvre ». Des manifestations scientifiques posent cette question ou en sont parfois tributaires, comme le « Séminaire de la transversalité Images-sons-mémoire » mis en place par le Laboratoire Historique Rhône-Alpes, lequel développe également des « . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

L’art de l’Ancien Régime – centres, acteurs, objets

L’art de l’Ancien Régime – centres, acteurs, objets