Posté par Nicolas Ballet, le 7 mai 2019;

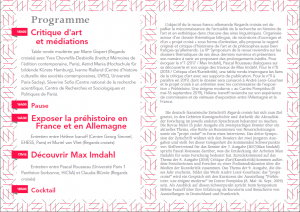

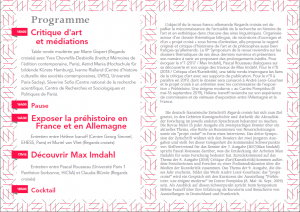

IIIe Symposium Regards croisés IIIe Symposium Regards croisés

Revue franco-allemande d’histoire de l’art et d’esthétique

21 mai 2019

Salle Julius Meier-Graefe

Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris / Centre allemand d’histoire de l’art Hôtel Lully, 45 rue des Petits-Champs, 75001 Paris

L’objectif de la revue franco-allemande Regards croisés est de pallier la méconnaissance de l’actualité de la recherche en histoire de l’art et en esthétique dans chacune des aires linguistiques. Organisée autour d’un dossier thématique bilingue, de recensions d’ouvrages et d’un « projet croisé » sous forme d’entretien, elle propose le regard original et critique d’historiens de l’art et de philosophes français et allemands.

Le IIIe Symposium de la . . . → En lire plus

Posté par INHA, le 7 mai 2019;

- Date et lieu : 5 juin 2019, Paris

Capture, Aliena Kadabra (Åke Karlung, 1968, 16mm). © Filmform – The Art Film and Video Archive

À l’occasion de la publication du numéro de Perspective consacré aux pays nordiques, le département Cinéma, la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou et le Festival d’histoire de l’art s’associent pour dialoguer autour du cinéma expérimental et des publications d’artistes suédoises contemporaines.

Ils invitent les revues Walden (Martin Grennberger, Stefan Ramstedt) et OEI (no 69-70 : On film, 2015, Martin Grennberger, Daniel A. Swarthnas) et leurs auteurs.

Depuis les années 1920, de nombreux films expérimentaux ont été produits en Suède, mais . . . → En lire plus

Posté par Matthieu Fantoni, le 6 mai 2019;

- Date et lieu : 13-14 mai 2019

École du Louvre, Amphithéâtre Dürer. Palais du Louvre. Aile de Flore. Porte Jaujard. Place du Carrousel. 75001 Paris. Entrée sur le jardin du Carrousel

Lundi 13 mai Lundi 13 mai

9h15 Accueil des participant.e.s

9h30 Accueil Claire Barbillon, directrice de l’Ecole du Louvre

9h45 Introduction Eva Belgherbi et Zoé Marty

Matin Présidence de session : Anne Lafont (École des hautes études en sciences sociales)

Figures

10h15 Wandrille Potez (Étudiant en Master 2, EHESS) Judith chez Cranach l’Ancien: héroïne ou femme fatale? Perspectives iconographiques.

10h40 Thomas Lequeu (Étudiant en troisième cycle – École du Louvre) La seringue et la gâchette. Les genres au rendez-vous de la violence dans Un Flic de Jean-Pierre Melville.

11h05 Questions

Pause 11h15-11h30 Présidence de session : Emilie Robbe . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 4 mai 2019;

- Date et lieu des journées d'études : 13-14 mai 2019, Nanterre, Université Paris Nanterre

Renaissances. Mots et usages d’une catégorie historiographique, Université Paris Nanterre, 13 et 14 mai 2019. Renaissances. Mots et usages d’une catégorie historiographique, Université Paris Nanterre, 13 et 14 mai 2019.

Porté par une équipe de chercheurs de l’université Paris Nanterre et de l’université Paris 8, ce programme de recherche interdisciplinaire se propose d’interroger la construction et l’histoire, à l’échelle européenne, d’une catégorie historiographique dont la pertinence fait débat depuis le XIXe siècle et dont les usages variés révèlent des enjeux idéologiques et culturels majeurs. Fruit d’une collaboration entre plusieurs centres de recherche de littérature française, d’histoire, d’études romanes, anglophones et germaniques, il s’inscrit dans la troisième thématique prioritaire de l’université Paris Lumières, à savoir « Création, d’hier à demain : arts, patrimoine, . . . → En lire plus

Posté par Natacha Pernac, le 4 mai 2019;

- Date limite des candidatures : 15 mai 2019

Séminaire : « Veduta. Paysage, perspectives et panorama à Venise » (Venise, 27 juin-3 juillet 2019) Séminaire : « Veduta. Paysage, perspectives et panorama à Venise » (Venise, 27 juin-3 juillet 2019)

XXIIIE SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART VÉNITIEN

XXIII SEMINARIO DI STORIA DELL’ARTE VENETA

VENISE, DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2O19

VENEZIA, DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2O19

ÉCOLE DU LOUVRE

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Argumentaire :

Voir Venise et son profil si singulier, fixer le cadre et la mettre dans une boîte : ce topos des voyageurs et des amateurs de la Sérénissime explique à la fois sa fortune historique et son infortune touristique. C’est pourtant dans ce territoire qui englobe la cité lagunaire . . . → En lire plus

Posté par christine.vialkayser@gmail.com, le 4 mai 2019;

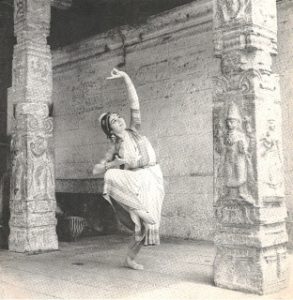

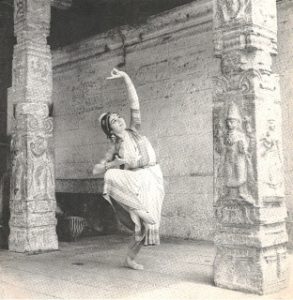

- Date et lieu de la conférence : 17 mai 2019, Paris

Séminaire : « Energie et sexualité dans l’art indien », séminaire Art et expérience corporelle, Langarts (Paris, 17 mai 2019) Séminaire : « Energie et sexualité dans l’art indien », séminaire Art et expérience corporelle, Langarts (Paris, 17 mai 2019)

Cette avant dernière session du séminaire de Langarts Art et expérience corporelle, accueillera deux intervenantes :

Edith Parlier-Renault (Directrice du Creops- Paris IV-Sorbonne, Prof. en histoire de l’art indien) parlera de « Corps et sexualité dans la sculpture indienne des Xe-XIe siècles ». Le Xe siècle est souvent présenté comme l’âge d’or du tantrisme, qui met l’accent sur la dimension incarnée de la divinité, et fait du corps à la fois l’instrument et l’expression de l’expérience spirituelle ultime. Comment cette évolution de l’hindouisme, qui touche principalement l’Inde du Nord, se reflète-t-elle . . . → En lire plus

Posté par Emmanuel Lamouche, le 2 mai 2019;

- Date limite des propositions : 30 juin 2019

Appel à communication : « À l’ombre des maîtres : les artistes ‘secondaires’ en peinture, sculpture et architecture (XIIe – XIXe siècles) » (Nantes, 5-6 décembre 2019)

L’histoire de l’art se définit en grande partie par l’étude de la figure de l’artiste, et surtout par celle des maîtres autour desquels gravitent de nombreuses figures considérées comme secondaires. Une telle catégorisation est due en grande partie aux critères de valeur que la recherche applique aux œuvres. Pour autant, il faut prendre en compte les pratiques historiques propres à chaque espace géographique au sein du continent européen. La péninsule italienne dispose ainsi d’une tradition biographique . . . → En lire plus

Posté par Florence Fesneau, le 2 mai 2019;

- Date et lieu de la journée d'étude : 5 juin 2019, Paris

Journée d’étude : « Le marché de l’art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Expertises, négociations et controverses » (Paris, 5 juin 2019)

Mercredi 5 juin 2019, 9h00 – 18h00, Galerie Colbert, salle Vasari. 2 rue Vivienne 75002 Paris. Métro Bourse (ligne 3) ou Palais-royal (ligne 1)

Les marchands se trouvent au cœur d’un vaste réseau culturel et artistique à cette période et deviennent les premiers intermédiaires entre l’œuvre et l’amateur d’art. Objets de curiosité, arts décoratifs, tableaux, dessins et gravures font tous partie des biens constituant ce négoce. Durant cette époque particulièrement dynamique, tant du point de vue historique que culturel, plusieurs controverses se font jour . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Numéro anniversaire N° 83 de la revue Histoire de l’art, coordonné par Dominique de Font-Réaulx et Olivier Bonfait

Dominique de Font-Réaulx, 1988-2018, un anniversaire

Françoise Levaillant, « Une petite revue devenue grande… Propos pour un anniversaire »

Neil McWilliam, « On Reading Histoire de l’art as an Anglo-Saxon »

Olivier Bonfait, « La revue Histoire de l’art : une aventure intellectuelle dans le champ de la discipline en France (1988-2018) »

François Queyrel et Emmanuelle Rosso, « L’Antiquité revue »

Jean-Marie Guillouët et Michele Tomasi, « Trente années de travaux sur . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Violaine Gourbet Une comparaison féconde : la sculpture d’édition et la gravure, deux arts de reproduction au XIXe siècle À propos de l’article d’Élodie Voillot « De la traduction en gravure et en sculpture d’édition, ou l’art (délicat) de la reproduction » (Histoire de l’art, no 69, décembre 2011) Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

LECTURE

Télécharger l’article au format pdf

Le titre de l’article d’Élodie Voillot, « De la traduction en gravure et en sculpture d’édition, ou l’art (délicat) de la reproduction »[1], indique d’emblée la méthode employée par l’auteur. Il s’agit d’une comparaison entre deux domaines distincts de l’histoire de l’art, fondée en premier lieu sur le statut artistique ambigu qui leur est commun : la sculpture d’édition . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Mathilde Romary Pour une esquisse de la revalorisation d’une collection universitaire À partir de l’article de Pietro Caré, « Terres cuites de Grande Grèce au Musée de l’Université de Nancy II »(Histoire de l’art, no 15, septembre 1991) Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

LECTURE

Télécharger l’article au format pdf

Dans le cadre de la célébration des trente ans de la revue Histoire de l’Art, c’est assez naturellement que mon choix s’est arrêté sur l’article de P. Caré. Cette étude archéologique orientée vers la coroplastie préfigure le regain d’intérêt en faveur des collections de l’université nancéienne, aujourd’hui intégrée à l’université de Lorraine. C’est un engouement comparable pour les collections de ce musée universitaire qui guide mes propres recherches, inscrites toutefois dans . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

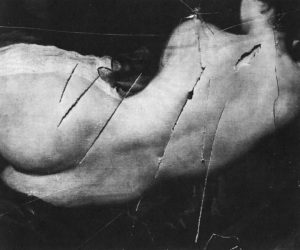

Sara Vitacca L’histoire de l’art face à la réception À propos des articles de Pierre Vaisse, « Du rôle de la réception dans l’histoire de l’art », et de Dario Gamboni, « Histoire de l’art et ‘réception’ : remarques sur l’état d’une problématique » (Histoire de l’art, no 35-36, 1996) Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

LECTURE

Télécharger l’article au format pdf

En 1996, Pierre Vaisse publiait dans la revue Histoire de l’art la contribution intitulée « Du rôle de la réception dans l’histoire de l’art[1] » ; dans le même numéro, Dario Gamboni proposait son point de vue sur la question dans l’article « Histoire de l’art et ‘réception’ : remarques sur l’état d’une problématique[2] . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Perrine Val De la Biennale de Venise au festival de Cannes : tentatives de rapprochement artistique entre l’Est et l’Ouest en 1956 À propos de l’article de Marylène Malbert, « Le retour de l’URSS à la Biennale de Venise en 1956 » (Histoire de l’art, no 55, 2004) Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

LECTURE

Télécharger l’article au format pdf

Dans le contexte de la guerre froide, l’année 1956 renvoie habituellement aux émeutes de Poznan et à l’insurrection de Budapest. Si les peuples polonais et hongrois osent se rebeller, c’est parce que le XXe Congrès du Parti communiste de l’URSS qui s’est tenu en février 1956 entraîne une phase de déstalinisation. Cette annonce d’un relatif « dégel » à l’Est apparaît comme . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Servane Dargnies « De la vaporisation et de la centralisation du moi » Pseudonymes inédits de Théophile Thoré-Bürger Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

ÉTUDE

Télécharger l’article au format pdf

Je laisse beaucoup de papiers – d’acteur et de spectateur. J’aimerais que ça tombât à un légataire intelligent, non point par préoccupation personnelle, mais je trouve qu’un honnête mort doit se léguer aux bons vivants, que la vie passée est un legs dû à la vie future…[1]

De 1898 à 1902, Paul Cottin publiait dans la Nouvelle Revue rétrospective les « Notes et souvenirs de Théophile Thoré[2] » à partir des manuscrits provenant du fonds Thoré de la bibliothèque de l’Arsenal[3] à laquelle ils . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Arthur Mitteau Représentations du corps et histoire de l’esthétique : la peinture du Japon de Meiji au carrefour des possibles Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

ÉTUDE

Télécharger l’article au format pdf

La récente vague d’expositions autour du programme « Japonismes 2018 » et son succès ont rappelé le désir de connaissance de l’art japonais parmi le public européen. Or si ces expositions ont de fait consisté en un accroissement du champ des connaissances potentielles et de l’expérience artistique du Japon offertes en France, on a pu aussi remarquer la permanence de certaines structures de représentation, de thématiques préférées, pour ainsi dire. Les choix d’exposition apparaissent certes comme un complément nécessaire du travail de diffusion, de mise en lumière ; ce . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Eva Belgherbi Des gender studies aux études de genre, 2008-2018 À propos de l’article de Charlotte Foucher, « Jeanne-Élisabeth Chaudet, ou la diversité stylistique de Greuze à Géricault » (Histoire de l’Art, no 63, 2008) Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

LECTURE

Télécharger l’article au format pdf

Dans le numéro consacré aux « Femmes à l’œuvre » de la revue Histoire de l’Art[1], Charlotte Foucher soulève des questions intrinsèques au genre à la fin du XVIIIe siècle en retraçant la carrière de la peintre Jeanne-Élisabeth Chaudet, sujet de son mémoire de Master 1 en histoire de l’art intitulé Vie et œuvre de Jeanne-Élisabeth Chaudet (1767-1832), suivi d’un catalogue raisonné, dirigé par France Nerlich en 2007. « Femmes à l’œuvre » . . . → En lire plus

Posté par Juliette Hernu-Bélaud, le 2 mai 2019;

Marie Hérault La diffusion d’un certain imaginaire curatif du territoire niçois à travers les guides touristiques du XIXe siècle Cartographie médicale et développement urbain Histoire de l’art, numéro 83 (2018/2)

VARIA

Télécharger l’article au format pdf

Les guides touristiques constituent des sources de recherche dont la légitimité n’est reconnue qu’à partir de 1986, lorsque Daniel Nordman, dans un article sur les guides Joanne, « retrace leur genèse, et étudie le plan des ouvrages en rapport avec les visions du territoire national »[1]. Dès les années 1990, le champ de l’histoire culturelle s’ouvre à ces nouvelles sources et s’intéresse aux objets culturels et à « leurs modes de représentation du monde ». Dans leurs recherches, les historiens et les géographes utilisent . . . → En lire plus

Posté par Damien Bril, le 1 mai 2019;

- Date et lieu de la journée d'études : 25 octobre 2019, Paris, INHA, salle Giorgio Vasari

- Date limite : 31 mai 2019

Projet pour un éventail, La réception d’un cadeau à la cour de Louis XIV (détail), 1679, Londres, British Museum. (c)Trustees of the British Museum

Journée d’études : Le langage des présents. Choix, circulation et signification des présents d’apparat à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)

INHA Paris, salle Giorgio Vasari

25 octobre 2019

Date limite : 31 mai 2019

[english version below]

Description

Cette journée se propose d’étudier, dans une perspective interdisciplinaire et transnationale, les objets d’art offerts comme cadeaux diplomatiques entre le 16ème et le 18ème siècle.

C’est à cette époque, caractérisée par l’apogée du système politique de l’absolutisme . . . → En lire plus

Posté par Pascale Dubus, le 1 mai 2019;

- Date de parution : Avril 2019

Denys Riout, Portes closes et œuvres invisibles, Paris, Gallimard, Collection Art et Artistes, 2019, 368 pages, 63 illustrations, ISBN : 9782072785689, prix : 25€. Denys Riout, Portes closes et œuvres invisibles, Paris, Gallimard, Collection Art et Artistes, 2019, 368 pages, 63 illustrations, ISBN : 9782072785689, prix : 25€.

L’invisibilité des «œuvres invisibles» n’est nullement due au hasard, à des circonstances malheureuses, la perte ou la destruction. Elles ont été pensées comme telles par des artistes qui ont sciemment décidé de les offrir aux amateurs sans les leur donner à voir, ou fort peu, ou encore durant un laps de temps très limité. La plupart ont une existence matérielle avérée. Certaines négligent la vue et mobilisent, au sein des arts plastiques, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher. Quant aux . . . → En lire plus

Posté par Pierre-Olivier Védrine, le 30 avril 2019;

- Date et lieu de la journée d'étude : 3 mai 2019, Hambourg

Workshop : « Identitäten – Identités » (Hambourg, 3 mai 2019) Workshop : « Identitäten – Identités » (Hambourg, 3 mai 2019)

Workshop Hamburg, Warburg-Haus 3. Mai 2019

Eine Kooperation der École Pratique des Hautes Études (Sorbonne) und dem Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg

Programm

9.30 Uhr

Einführung (Sabine Frommel/Iris Wenderholm)

9.45 Uhr Francesco Leonelli (Hamburg) „Diese charakteristische Kunst ist nun die einzig wahre“: Goethes Schrift Von deutscher Baukunst (1772) und die Identitätsfrage der Gotik zwischen Deutschland, Frankreich und Italien

10.30 Uhr Natalia Filatkina / Claudine Moulin Identität und Sprachreflexion in der Frühen Neuzeit 11.15 Uhr Kaffeepause

11.45 Uhr Sabine Frommel (Paris/Rom): Bauformen als Ausdruck von sozialer und individueller Identität . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

IIIe Symposium Regards croisés

IIIe Symposium Regards croisés

Lundi 13 mai

Lundi 13 mai