Posté par Denis Dubois, le 12 mars 2016;

- Date limite : 15 Mai 2016

- Date et lieu du colloque : 22-24 septembre 2016, Manchester, Society for Paragone Studies

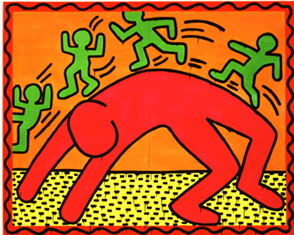

The Society for Paragone Studies is dedicated to scholarship on the history of artistic rivalry, from any period and in any medium. Paper topics might include, but are not limited to, intra or inter-arts rivalries or those associated with aesthetic theory, art criticism, patronage, digital culture, material culture, arts institutions, individual artists, nationalism, etc. The Society for Paragone Studies is dedicated to scholarship on the history of artistic rivalry, from any period and in any medium. Paper topics might include, but are not limited to, intra or inter-arts rivalries or those associated with aesthetic theory, art criticism, patronage, digital culture, material culture, arts institutions, individual artists, nationalism, etc.

If you are a practicing artist please identify yourself as a potential round table participant for the round table on the paragone in contemporary art. Only those registered will appear in the program. SPS is affiliated with CAA, SECAC, and ATSAH. For questions contact . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 11 mars 2016;

- Date limite : 31 mai 2016

- Date et lieu de la journée d'études : 25 novembre 2016, Nancy, université de Lorraine,

La liturgie et l’architecture paraissent entretenir un lien évident, qui peut s’expliciter de la façon suivante : « Dans ce domaine, la principale interrogation demeure celle de la création des formes architecturales déterminées par les pratiques liturgiques ou bien, à l’inverse, celle de l’influence du cadre architectural sur le déroulement de la liturgie ». (Eric Palazzo, Liturgie et société au Moyen Âge, Paris, 2000). En termes plus récents, cette interrogation apparaît comme une variante du vaste débat entre « forme et fonction » qui irrigue encore de nos jours les milieux de l’architecture : à quelle donnée reviendrait la primauté ? La liturgie et l’architecture paraissent entretenir un lien évident, qui peut s’expliciter de la façon suivante : « Dans ce domaine, la principale interrogation demeure celle de la création des formes architecturales déterminées par les pratiques liturgiques ou bien, à l’inverse, celle de l’influence du cadre architectural sur le déroulement de la liturgie ». (Eric Palazzo, Liturgie et société au Moyen Âge, Paris, 2000). En termes plus récents, cette interrogation apparaît comme une variante du vaste débat entre « forme et fonction » qui irrigue encore de nos jours les milieux de l’architecture : à quelle donnée reviendrait la primauté ?

Mais en l’occurrence, . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 6 mars 2016;

- Date et lieu du colloque : 31 mars-1er avril 2016, Paris, INHA

2016 marque le 40e anniversaire de la disparition d’André Malraux, trente ans après la première esquisse du « Musée imaginaire ». En s’attachant à la relation de l’écrivain, comme du ministre, à l’art et au sacré, ce colloque s’interroge sur l’actualité de cette notion, aujourd’hui sans cesse reprise, alors que le « Trésor du musée imaginaire » semble plus menacé que jamais depuis l’appel à la protection du patrimoine mondial lancé par l’UNESCO en 1960, auquel Malraux fut l’un des premiers à répondre. En parallèle, l’ère du numérique démultiplie presque à l’infini la confrontation des regards sur le « musée de la sculpture mondiale ». 2016 marque le 40e anniversaire de la disparition d’André Malraux, trente ans après la première esquisse du « Musée imaginaire ». En s’attachant à la relation de l’écrivain, comme du ministre, à l’art et au sacré, ce colloque s’interroge sur l’actualité de cette notion, aujourd’hui sans cesse reprise, alors que le « Trésor du musée imaginaire » semble plus menacé que jamais depuis l’appel à la protection du patrimoine mondial lancé par l’UNESCO en 1960, auquel Malraux fut l’un des premiers à répondre. En parallèle, l’ère du numérique démultiplie presque à l’infini la confrontation des regards sur le « musée de la sculpture mondiale ».

Programme

Jeudi 31 mars 2016 . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 5 mars 2016;

- Date limite : 15 mars 2016, 30 août 2016

Ten places are available in Scuola Normale Superiore, (Pisa, Italy) in the field of «Cultures and Societies of Modern Europe » . The PhD course is open to all citizens with a degree, the candidates are selected according to the research project they present and an assessment of their skills. All students admitted to our PhD programs receive full financial support. This includes tuition, fees, and a cost-of-living stipend. All students will be assigned further funding for their research activity and travel. Ten places are available in Scuola Normale Superiore, (Pisa, Italy) in the field of «Cultures and Societies of Modern Europe » . The PhD course is open to all citizens with a degree, the candidates are selected according to the research project they present and an assessment of their skills. All students admitted to our PhD programs receive full financial support. This includes tuition, fees, and a cost-of-living stipend. All students will be assigned further funding for their research activity and travel.

Application deadlines and process Interviews will be held on April for the spring session and on September for the autumn session. Application for admission must be made on line in . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 29 février 2016;

- Date et lieu du colloque : 31 octobre-1er novembre 2016, Zurich, Institut suisse pour l’étude de l’art

- Date limite : 31 mars 2016

Depuis longtemps, les créations de personnes atteintes de troubles psychiques suscitent aussi bien l’intérêt des artistes et des historiens de l’art que de psychiatres renommés, tel Walter Morgenthaler (1882–1965) qui travaillait à la clinique de la Waldau, près de Berne. Dès la première moitié du XXe siècle, des collections spécialisées seront constituées, comme celle du médecin psychiatre et historien de l’art de Heidelberg Hans Prinzhorn (1886–1933), que Harald Szeemann exposa pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale à la Kunsthalle de Berne, en 1963. Citons également la Collection de l’Art Brut, initiée par Jean Dubuffet, qui, à la suite d’une donation, sera transférée à Lausanne . . . → En lire plus Depuis longtemps, les créations de personnes atteintes de troubles psychiques suscitent aussi bien l’intérêt des artistes et des historiens de l’art que de psychiatres renommés, tel Walter Morgenthaler (1882–1965) qui travaillait à la clinique de la Waldau, près de Berne. Dès la première moitié du XXe siècle, des collections spécialisées seront constituées, comme celle du médecin psychiatre et historien de l’art de Heidelberg Hans Prinzhorn (1886–1933), que Harald Szeemann exposa pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale à la Kunsthalle de Berne, en 1963. Citons également la Collection de l’Art Brut, initiée par Jean Dubuffet, qui, à la suite d’une donation, sera transférée à Lausanne . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 24 février 2016;

- Date limite : 8 avril 2016

- Date et lieu du colloque : 19-20 mai 2016, Montréal, Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie

Au Québec, l’année 1967 marque une mutation dans la manière de désigner l’exercice de la censure : le « Bureau de censure », qui avait mis les ciseaux dans des milliers de films, devient le « Bureau de surveillance ». Témoignant de certains acquis de la Révolution tranquille, le concept de surveillance décline certes l’abandon des stratégies de censure proscriptive et prescriptive que le Clergé avait déployées ; mais il désigne aussi un renouveau des modes opératoires de la censure. Au Québec, l’année 1967 marque une mutation dans la manière de désigner l’exercice de la censure : le « Bureau de censure », qui avait mis les ciseaux dans des milliers de films, devient le « Bureau de surveillance ». Témoignant de certains acquis de la Révolution tranquille, le concept de surveillance décline certes l’abandon des stratégies de censure proscriptive et prescriptive que le Clergé avait déployées ; mais il désigne aussi un renouveau des modes opératoires de la censure.

Il est aujourd’hui possible de publier au grand jour une édition illustrée des Cent vingt journées de Sodome de Sade. Cette apparente levée de censure suffit à nos yeux à indiquer une mutation . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 23 février 2016;

- Date limite d'inscription : 10 mars 2016

- Date et lieu du colloque : 14-15 mars 2016, Paris, Université Paris-Sorbonne, Centre André Chastel

Collaboration entre le Centre André Chastel de l’université Paris-Sorbonne et l’association Low Countries Sculpture. Seconde Partie, suite à la première tenue en 2015 à Mons alors Capitale européenne de la Culture. Avec nos vifs remerciements pour son soutien à The Boulle Project, Paris Collaboration entre le Centre André Chastel de l’université Paris-Sorbonne et l’association Low Countries Sculpture. Seconde Partie, suite à la première tenue en 2015 à Mons alors Capitale européenne de la Culture. Avec nos vifs remerciements pour son soutien à The Boulle Project, Paris

Le colloque est accessible gratuitement à tous sur inscription préalable obligatoire par email (voir en bas du post). Les inscriptions seront clôturées le jeudi 10 mars à minuit.

Voir aussi l’appel à communication

PROGRAMME

Lundi 14 mars 2016 Centre André Chastel, Université de Paris-Sorbonne, Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, Salle Vasari

15.00-15.30 Accueil 15.30-15.40 Bienvenue . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 15 février 2016;

- Date limite : 15 mars 2016

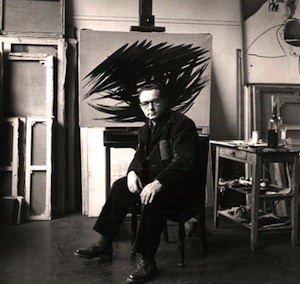

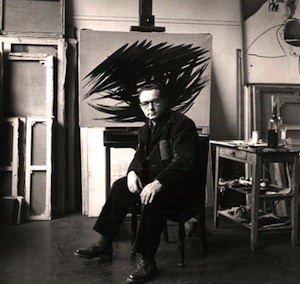

- Date et lieu du séminaire : 26-28 mai 2016, Antibes, Fondation Hartung-Bergman

La Fondation Hartung-Bergman à Antibes (France) lance un appel à candidature qui s’adresse aux jeunes chercheurs et chercheuses : doctorant-e-s et post-doctorant-e-s mais aussi, le cas échéant, étudiant-e-s en dernière année de Master ou post-Master pour un séminaire de printemps. La Fondation Hartung-Bergman à Antibes (France) lance un appel à candidature qui s’adresse aux jeunes chercheurs et chercheuses : doctorant-e-s et post-doctorant-e-s mais aussi, le cas échéant, étudiant-e-s en dernière année de Master ou post-Master pour un séminaire de printemps.

Cet appel s’adresse en priorité à tout chercheur/chercheuse développant une étude sur Hans Hartung et son œuvre mais aussi à tout chercheur s’intéressant de manière indirecte à Hans Hartung : présence dans un corpus de recherche plus large, comparaisons, parallèles et relations avec d’autres artistes (par ex. Wols, Soulages, de Staël, Ernst, Arp, Calder, Rothko) ou figures du monde de l’art (par ex. critiques, marchands, collectionneurs).

Il s’adresse . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 15 février 2016;

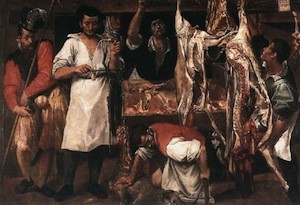

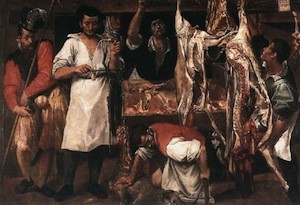

- Date et lieu du colloque : 25-26 février 2016, Paris, Université Paris 3 & Cité Universitaire

Ce colloque se propose d’examiner quelques-unes des professions, dont le dénominateur commun est le sang. Ces professions touchent tant à l’hygiène, à la médecine qu’à l’alimentation, à la justice et à la guerre, mais elles concernent aussi des formes nombreuses de spectacle sur ce qui interpelle le regard, qu’il s’agisse des mises en scène judiciaires, de toutes les formes de théâtre destinées aux divertissements tragiques, tragi-comiques, ou encore des arts figuratifs. Cette entité, à la fois matérielle et d’une forte densité symbolique, véhiculant mythes fondateurs et tabous profanes autant que religieux, constitue, en effet, un intéressant marqueur pour explorer l’évolution des pratiques professionnelles . . . → En lire plus Ce colloque se propose d’examiner quelques-unes des professions, dont le dénominateur commun est le sang. Ces professions touchent tant à l’hygiène, à la médecine qu’à l’alimentation, à la justice et à la guerre, mais elles concernent aussi des formes nombreuses de spectacle sur ce qui interpelle le regard, qu’il s’agisse des mises en scène judiciaires, de toutes les formes de théâtre destinées aux divertissements tragiques, tragi-comiques, ou encore des arts figuratifs. Cette entité, à la fois matérielle et d’une forte densité symbolique, véhiculant mythes fondateurs et tabous profanes autant que religieux, constitue, en effet, un intéressant marqueur pour explorer l’évolution des pratiques professionnelles . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 15 février 2016;

- Date limite : 20 mars 2016

- Date et lieu de la journée d'études : 10 mai 2016, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles

L’intérêt croissant des artistes contemporains pour la fiction comme forme discursive se décline selon des registres de plus en plus variés – fictions d’anticipation, autobiographiques, politiques, ethnographiques, documentaires, juridiques, théoriques, pop fictions, etc. – et dans des formats divers, de la nouvelle au roman en passant par le conte ou le scénario. Photos/textes de Jochen Gerz, bestiaires fantastiques et chimères scientifiques de Joan Fontcuberta, fictions documentaires de Tacita Dean, enquêtes spéculatives de Kapwani Kiwanga, histoires révisées de Rodney Graham, micro-fictions oniriques de Martine Aballéa, narrations interactives de Martin Le Chevallier, chroniques insolites d’Agnès Geoffray ou récits sonores de Marcelline Delbecq sont, parmi d’autres, des . . . → En lire plus L’intérêt croissant des artistes contemporains pour la fiction comme forme discursive se décline selon des registres de plus en plus variés – fictions d’anticipation, autobiographiques, politiques, ethnographiques, documentaires, juridiques, théoriques, pop fictions, etc. – et dans des formats divers, de la nouvelle au roman en passant par le conte ou le scénario. Photos/textes de Jochen Gerz, bestiaires fantastiques et chimères scientifiques de Joan Fontcuberta, fictions documentaires de Tacita Dean, enquêtes spéculatives de Kapwani Kiwanga, histoires révisées de Rodney Graham, micro-fictions oniriques de Martine Aballéa, narrations interactives de Martin Le Chevallier, chroniques insolites d’Agnès Geoffray ou récits sonores de Marcelline Delbecq sont, parmi d’autres, des . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 14 février 2016;

- Date limite : 12 mars 2016

- Date et lieu du colloque : 9–11 septembre 2016, Newcastle, Newcastle University et Durham University

From Genesis to mitochondrial Eve, the idea of a single common foremother has occupied a crucial space in the Western cultural imaginary. Eve, whether as bringer of sin, as life-giver, as burden, curse or saviour, functions as a commentary on maternity, sexuality, creativity and power. From Genesis to mitochondrial Eve, the idea of a single common foremother has occupied a crucial space in the Western cultural imaginary. Eve, whether as bringer of sin, as life-giver, as burden, curse or saviour, functions as a commentary on maternity, sexuality, creativity and power.

This cross-period and interdisciplinary conference will be an opportunity to explore the impact of her varied representations through the centuries and across different genres and media. How has this archetypal figure been revised and revisited by conservative and radical thought? What personal, polemical and/or creative uses have been made of the figure of Eve? What persists and what changes in . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 12 février 2016;

- Date et lieu du colloque : 2-3 mars 2016, Paris, Mairie du 11e arrondissement.

Comment les arts ont-ils inventé la capitale de la France ? Comment les techniques de l’édification et de la représentation ont-elles fait du siège médiéval de la monarchie la première des métropoles modernes ? Comment Paris s’est-elle jouée de son passé pour mettre en scène cette modernité qui s’affiche aussi bien Place des Vosges vers 1610, rue de Rivoli vers 1810 ou dans la pyramide du Louvre en 1990 ? Comment la ville, malgré son histoire mouvementée, a-t-elle manipulé habilement son parcellaire pour faire surgir d’un dédale de rues destinées au logement et au commerce des visions urbaines qui devaient marquer la physionomie de toutes les . . . → En lire plus Comment les arts ont-ils inventé la capitale de la France ? Comment les techniques de l’édification et de la représentation ont-elles fait du siège médiéval de la monarchie la première des métropoles modernes ? Comment Paris s’est-elle jouée de son passé pour mettre en scène cette modernité qui s’affiche aussi bien Place des Vosges vers 1610, rue de Rivoli vers 1810 ou dans la pyramide du Louvre en 1990 ? Comment la ville, malgré son histoire mouvementée, a-t-elle manipulé habilement son parcellaire pour faire surgir d’un dédale de rues destinées au logement et au commerce des visions urbaines qui devaient marquer la physionomie de toutes les . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 12 février 2016;

- Date et lieu de la conférence : 2 mars 2016, Paris, Sciences PO

- Date limite : Inscription avant le 1er mars 2016

Peut-on considérer des têtes tatouées momifiées maories datant du XVIIIe siècle comme des « choses » ? Comment, d’objets de musée, (re)deviennent-elles restes ancestraux ? Nous rendrons compte du parcours, physique et symbolique, des dites « têtes maories » (toi moko), remises à la Nouvelle-Zélande après avoir été conservées plusieurs siècles au sein des collections des musées de France. En prenant comme point d’ancrage la cérémonie de restitution qui s’est tenue le 23 janvier 2012 au musée du quai Branly, à Paris, et en retraçant la trajectoire française des toi moko, nous nous essaierons à une anthropologie par la culture matérielle de ce « retournement des choses », de la modification . . . → En lire plus Peut-on considérer des têtes tatouées momifiées maories datant du XVIIIe siècle comme des « choses » ? Comment, d’objets de musée, (re)deviennent-elles restes ancestraux ? Nous rendrons compte du parcours, physique et symbolique, des dites « têtes maories » (toi moko), remises à la Nouvelle-Zélande après avoir été conservées plusieurs siècles au sein des collections des musées de France. En prenant comme point d’ancrage la cérémonie de restitution qui s’est tenue le 23 janvier 2012 au musée du quai Branly, à Paris, et en retraçant la trajectoire française des toi moko, nous nous essaierons à une anthropologie par la culture matérielle de ce « retournement des choses », de la modification . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 5 février 2016;

- Date limite : 31 Mars 2016

À l’occasion du lancement d’une collection destinée aux imaginaires sociaux, la maison d’édition Laborintus publie un essai sur la réception de la figure d’un des intellectuels majeurs du XXe siècle. À l’occasion du lancement d’une collection destinée aux imaginaires sociaux, la maison d’édition Laborintus publie un essai sur la réception de la figure d’un des intellectuels majeurs du XXe siècle.

Quarante ans après la mort violente de Pasolini sur la plage d’Ostie, son pouvoir intellectuel et symbolique est toujours prégnant. Son image de révolté se justifie par le refus des valeurs bourgeoises, par une aversion pour la société de consommation, par ses engagements violents contre la politique de son temps, par son anticonformisme intellectuel.

À partir d’une vision de la posture pasolinienne comme fruit d’une contradiction entre sa situation dans le rapport de production et . . . → En lire plus

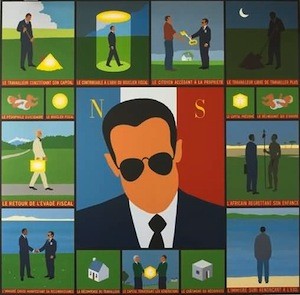

Posté par Denis Dubois, le 3 février 2016;

- Date limite : 25 février 2016

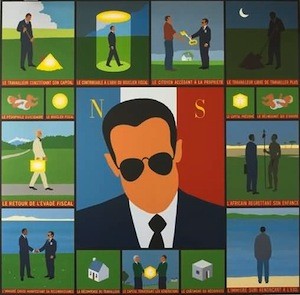

- Date et lieu de la journée d'études : Jeudi 12 mai, Paris, Ecole Normale Supérieure d’Ulm

Cet atelier s’inscrit dans une série de cycles de journées d’étude sur la propagande. Après une première série de trois journées centrées sur la définition, la mise en œuvre et les conditions d’échec de la propagande, une seconde série a débuté, davantage consacrée à la dimension proprement visuelle de la propagande. En 2015, un premier atelier a examiné l’utilisation de la notion de beauté par les propagandistes ; les prochaines années, nous nous intéresserons à la marchandisation des images de propagande et à la question essentielle du kitsch. Au préalable, cette année doit permettre une réflexion sur les supports de la propagande. Quelles sont les raisons qui déterminent . . . → En lire plus Cet atelier s’inscrit dans une série de cycles de journées d’étude sur la propagande. Après une première série de trois journées centrées sur la définition, la mise en œuvre et les conditions d’échec de la propagande, une seconde série a débuté, davantage consacrée à la dimension proprement visuelle de la propagande. En 2015, un premier atelier a examiné l’utilisation de la notion de beauté par les propagandistes ; les prochaines années, nous nous intéresserons à la marchandisation des images de propagande et à la question essentielle du kitsch. Au préalable, cette année doit permettre une réflexion sur les supports de la propagande. Quelles sont les raisons qui déterminent . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 2 février 2016;

- Date limite : 30 juin 2016

- Date de remise des textes : 31 décembre 2016

De nombreuses publications, sous la forme de monographies, d’essais, de recueils collectifs, de numéros de revue mais aussi de catalogues d’exposition, sont venues ces dernières années rappeler et illustrer à la fois l’abondance et la diversité de la pratique portraitiste au XIXe siècle, en littérature, dans le discours critique, dans la presse alors en pleine expansion, ainsi que dans les arts plastiques et dans la photographie1. Toutes ces études ont donné raison à ceux qui considèrent, à l’instar d’Hélène Dufour, que, « plus que d’autres, le XIXe siècle aurait droit au titre de “siècle des portraits”2 ». C’est encore ce que prétend montrer l’édition 2016 du « Festival Normandie Impressionniste . . . → En lire plus De nombreuses publications, sous la forme de monographies, d’essais, de recueils collectifs, de numéros de revue mais aussi de catalogues d’exposition, sont venues ces dernières années rappeler et illustrer à la fois l’abondance et la diversité de la pratique portraitiste au XIXe siècle, en littérature, dans le discours critique, dans la presse alors en pleine expansion, ainsi que dans les arts plastiques et dans la photographie1. Toutes ces études ont donné raison à ceux qui considèrent, à l’instar d’Hélène Dufour, que, « plus que d’autres, le XIXe siècle aurait droit au titre de “siècle des portraits”2 ». C’est encore ce que prétend montrer l’édition 2016 du « Festival Normandie Impressionniste . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 31 janvier 2016;

- Date de remise des textes : 31 mars 2017

- Date limite : 15 septembre 2016

Même si l’on peut identifier les prémisses de cette position au siècle précédent, c’est sans doute une nouveauté propre au XIXe siècle que de vouloir démystifier tous les rêves. La distinction entre rêves ordinaires naturels et rêves extraordinaires, telle qu’avaient pu l’accréditer plusieurs traditions dans des registres variés (religieuses, onirocritiques, populaires, poétiques…) est remise en cause. Rêve et songedeviennent en français des substantifs synonymes tandis que les verbes songer et rêver se chargent de sens différents : rêver renverrait dès lors principalement aux visions et aux voix de la nuit ; songer et penser tendraient à se rapprocher. Ce . . . → En lire plus Même si l’on peut identifier les prémisses de cette position au siècle précédent, c’est sans doute une nouveauté propre au XIXe siècle que de vouloir démystifier tous les rêves. La distinction entre rêves ordinaires naturels et rêves extraordinaires, telle qu’avaient pu l’accréditer plusieurs traditions dans des registres variés (religieuses, onirocritiques, populaires, poétiques…) est remise en cause. Rêve et songedeviennent en français des substantifs synonymes tandis que les verbes songer et rêver se chargent de sens différents : rêver renverrait dès lors principalement aux visions et aux voix de la nuit ; songer et penser tendraient à se rapprocher. Ce . . . → En lire plus

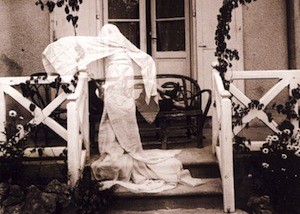

Posté par Denis Dubois, le 26 janvier 2016;

- Date limite : 15 mars 2016

- Date et lieu du colloque : 7-8 juin 2016, Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

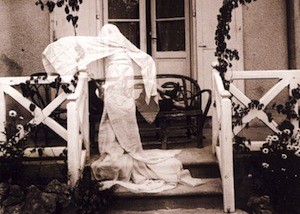

Notes pour une définition Un essai de définition du fantôme mettrait en évidence les trois éléments suivants : Notes pour une définition Un essai de définition du fantôme mettrait en évidence les trois éléments suivants :

a) Une iconicité faible Même s’il se manifeste souvent de manière sonore (plaintes, gémissements, coups répétés), le fantôme appartient avant tout à l’univers visuel, mais sur un mode incomplet, déficient ; il s’agit bien d’une image mais qui serait privée de deux de ses constituants essentiels :

– l’inscription dans une forme, un contour: ce qui spécifie la représentation fantomatique c’est son caractère trouble, incertain ; l’apparition fantomatique appartient au registre du flou, de l’informe ; c’est un brouillard, une nuée, une transparence, qui peut aller . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 24 janvier 2016;

- Dates et lieux des séminaires : Janvier-juin 2016, Paris, Parsons Paris The New School

- Date et lieu de la rencontre : 25 janvier 2016, Paris, Parsons Paris The New School

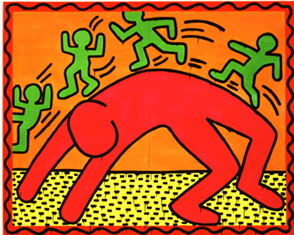

Depuis une dizaine d’années, on assiste à un intérêt croissant des historiens de l’art et de la culture pour les années 1980. Il s’agit notamment de retrouver, au-delà des préjugés de superficialité, de désengagement et de triomphe du marché, l’épaisseur politique et idéologique des productions de cette décennie. Les années 1980 furent également le terreau dans lequel naquirent ou se développèrent nombre d’approches critiques nouvelles dont l’histoire des arts est aujourd’hui redevable. Les hiérarchies entre les formes visuelles et plastiques, les catégories sexuelles et sociales, les frontières géographiques de la création en furent durablement bouleversées, tout comme le rapport au temps, à la mémoire et à l’anachronisme. Depuis une dizaine d’années, on assiste à un intérêt croissant des historiens de l’art et de la culture pour les années 1980. Il s’agit notamment de retrouver, au-delà des préjugés de superficialité, de désengagement et de triomphe du marché, l’épaisseur politique et idéologique des productions de cette décennie. Les années 1980 furent également le terreau dans lequel naquirent ou se développèrent nombre d’approches critiques nouvelles dont l’histoire des arts est aujourd’hui redevable. Les hiérarchies entre les formes visuelles et plastiques, les catégories sexuelles et sociales, les frontières géographiques de la création en furent durablement bouleversées, tout comme le rapport au temps, à la mémoire et à l’anachronisme.

Ce . . . → En lire plus

Posté par Denis Dubois, le 23 janvier 2016;

- Date limite : 1er mai 2016

- Date de remise des textes : Automne 2016

Un spectacle « plein de poésie et d’humour », un tableau qualifié de « poème visuel », un film « tendre et poétique » ou même une « promenade poétique buissonnière » : le terme « poésie » et ses dérivés abondent aujourd’hui dans les usages même les plus triviaux. Que faire de ce « je-ne-sais-quoi » qui peut, selon les cas, servir à exalter une œuvre ou à en souligner l’hermétisme (« Mais ça ne veut rien dire ! C’est poétique ! ») ? Un spectacle « plein de poésie et d’humour », un tableau qualifié de « poème visuel », un film « tendre et poétique » ou même une « promenade poétique buissonnière » : le terme « poésie » et ses dérivés abondent aujourd’hui dans les usages même les plus triviaux. Que faire de ce « je-ne-sais-quoi » qui peut, selon les cas, servir à exalter une œuvre ou à en souligner l’hermétisme (« Mais ça ne veut rien dire ! C’est poétique ! ») ?

Si les références empruntées à d’autres arts pour qualifier la poésie sont . . . → En lire plus

|

Équipe Rédacteur en chef : Olivier Bonfait.

Rédacteurs : Elliot Adam (Moyen Age) ; Nicolas Ballet (XX-XXIe siècles) ; Matthieu Fantoni (musées) ; Antonella Fenech Kroke (bourses) ; Vladimir Nestorov (Lettre mensuelle)

Administrateur web : Matthieu Lett.

ancien éditeur : Pascale Dubus

anciens rédacteurs : Gautier Anceau, Sébastien Bontemps, Damien Bril ; Sébastien Chauffour ; Ludovic Jouvet ; Aude Prigot

|

The Society for Paragone Studies is dedicated to scholarship on the history of artistic rivalry, from any period and in any medium. Paper topics might include, but are not limited to, intra or inter-arts rivalries or those associated with aesthetic theory, art criticism, patronage, digital culture, material culture, arts institutions, individual artists, nationalism, etc.

The Society for Paragone Studies is dedicated to scholarship on the history of artistic rivalry, from any period and in any medium. Paper topics might include, but are not limited to, intra or inter-arts rivalries or those associated with aesthetic theory, art criticism, patronage, digital culture, material culture, arts institutions, individual artists, nationalism, etc.