Tandis que les mouvements féministes datent des années 1960, depuis 2005, les relations entre les pratiques artistiques et les différentes formes de théorisation des politiques identitaires imprègnent les musées à Los Angeles, Paris, Tokyo sous les termes de « global feminism », « gender » ou « queer studies ». L’heure semble à l’historicisation. Si l’histoire de l’art féministe et genrée est désormais entrée dans les pratiques académiques (Lille 3, Paris 8) et les écoles d’art françaises (Quimper, Bourges, Annecy), le queer et les politiques sexuelles sont plus rarement discutées en tant que méthodologies d’interprétation ou . . . → En lire plus

Tandis que les mouvements féministes datent des années 1960, depuis 2005, les relations entre les pratiques artistiques et les différentes formes de théorisation des politiques identitaires imprègnent les musées à Los Angeles, Paris, Tokyo sous les termes de « global feminism », « gender » ou « queer studies ». L’heure semble à l’historicisation. Si l’histoire de l’art féministe et genrée est désormais entrée dans les pratiques académiques (Lille 3, Paris 8) et les écoles d’art françaises (Quimper, Bourges, Annecy), le queer et les politiques sexuelles sont plus rarement discutées en tant que méthodologies d’interprétation ou . . . → En lire plus

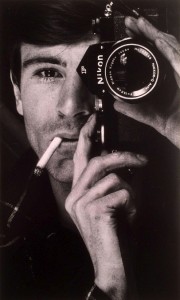

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au second entretien du cycle 1960-1990. Les voix de la photographie lancé par le chantier de recherches Import/Export. Aux sources du langage sur la photographie. Il se tiendra le mardi 24 février prochain.

L’invité de cette seconde séance du cycle d’entretiens publics est Bernard Perrine, photographe, homme de presse, et acteur important du champ photographique. Membre de l’Institut de France et de l’Académie des Beaux-Arts, auteur de nombreuses pages dans la revue Le Photographe – qu’il a dirigée pendant 26 ans, ou pour l’Oeil de la photographie, il a notamment dirigé les . . . → En lire plus

« Quand j’étais doctorant… regards sur l’expérience de la thèse » est le nom du nouveau séminaire doctoral des dix-septièmistes et dix-huitiémistes de Paris 1. Le « faire » de la thèse, problématique qu’il semble si évident d’aborder, n’a que rarement fait l’objet d’une rencontre dédiée entre doctorants et chercheurs. Espace d’échanges et d’émulation, ce séminaire sera l’occasion de soulever les questions, allant du pratique au plus conceptuel, qui animent chaque doctorant. De l’angoisse de la page blanche aux enjeux d’un sujet novateur, des regrets ou déceptions personnelles aux grands problèmes méthodologiques rencontrés, nous souhaitons recueillir divers témoignages sur l’expérience de la thèse.

« Quand j’étais doctorant… regards sur l’expérience de la thèse » est le nom du nouveau séminaire doctoral des dix-septièmistes et dix-huitiémistes de Paris 1. Le « faire » de la thèse, problématique qu’il semble si évident d’aborder, n’a que rarement fait l’objet d’une rencontre dédiée entre doctorants et chercheurs. Espace d’échanges et d’émulation, ce séminaire sera l’occasion de soulever les questions, allant du pratique au plus conceptuel, qui animent chaque doctorant. De l’angoisse de la page blanche aux enjeux d’un sujet novateur, des regrets ou déceptions personnelles aux grands problèmes méthodologiques rencontrés, nous souhaitons recueillir divers témoignages sur l’expérience de la thèse.

Essentiellement fondé . . . → En lire plus

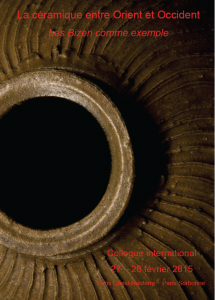

La céramique entre Orient et Occident. Les Bizen comme exemple 27 – 28 février 2015

La céramique entre Orient et Occident. Les Bizen comme exemple 27 – 28 février 2015

Il s’agit d’une approche comparative entre la céramique orientale (avec comme exemple principal la céramique japonaise Bizen) et la céramique occidentale, depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Il sera question de la construction des fours, du façonnement des matériaux, de la formation des motifs, de l’utilisation et de la fonction de la céramique dans une perspective croisée et diachronique.

Seront examinées les collections, l’histoire du goût, le dialogue entre décoratif et fonctionnel. Sera également abordée la mise en œuvre de la céramique pour la création non-utilitaire : sculptures, installations, etc. Également il y aura une . . . → En lire plus

Announcing the Terra Foundation-Yale University Press American Art in Translation Book Prize

Announcing the Terra Foundation-Yale University Press American Art in Translation Book Prize

The Terra Foundation for American Art, in partnership with Yale University Press, is offering a new prize for an unpublished manuscript or previously published manuscript in a language other than English written by a non-U.S. author. The manuscript should make a significant contribution to scholarship on the historical visual arts of what is now the geographic United States.

In helping to overcome the language barrier that often divides scholars and deters international research and collaboration, the prize aims to advance and internationalize scholarship on American art and seeks to recognize original and thorough research, sound methodology, and significance in the . . . → En lire plus

Le problème de la couleur ne relève pas seulement d’une théorie de la connaissance physique ou optique, mais met en jeu notre rapport sensible au monde, à la fois perceptif, affectif et esthétique. Énigme de la couleur. Impuissance des mots à dire la couleur devant une réalité vivante qui déroute le langage. Philosophes, historiens de l’art, sociologues se sont demandé si les couleurs sont une propriété de l’œil, une propriété des objets ou bien une propriété relationnelle. À partir de l’exemple que constitue la peinture de Bonnard et de l’usage métaphysique qu’il fait d’une « couleur qui affole », on le . . . → En lire plus

Le problème de la couleur ne relève pas seulement d’une théorie de la connaissance physique ou optique, mais met en jeu notre rapport sensible au monde, à la fois perceptif, affectif et esthétique. Énigme de la couleur. Impuissance des mots à dire la couleur devant une réalité vivante qui déroute le langage. Philosophes, historiens de l’art, sociologues se sont demandé si les couleurs sont une propriété de l’œil, une propriété des objets ou bien une propriété relationnelle. À partir de l’exemple que constitue la peinture de Bonnard et de l’usage métaphysique qu’il fait d’une « couleur qui affole », on le . . . → En lire plus

![]() Comment peut-on rendre compte des dispositions spatiales, matérielles et sociales qui fabriquent une configuration sensible particulière, une ambiance, à un moment donné de l’histoire ? En posant cette vaste question, ce dossier thématique de la revue Ambiances cherche à combler quelques-unes des brèches dans l’histoire conduite aujourd’hui : celles qui touchent à la conscience environnementale des sociétés du passé sur les constructions, celles qui énoncent que l’évolution historique de l’architecture et des villes est liée à l’expérience concrète de l’environnement construit, à l’évaluation de son potentiel d’habitabilité, à sa transformation pour les besoins et la joie de l’usage. Nous faisons ainsi de cet appel à articles un pari : celui de placer l’ambiance de ces espaces et de ces lieux . . . → En lire plus

Comment peut-on rendre compte des dispositions spatiales, matérielles et sociales qui fabriquent une configuration sensible particulière, une ambiance, à un moment donné de l’histoire ? En posant cette vaste question, ce dossier thématique de la revue Ambiances cherche à combler quelques-unes des brèches dans l’histoire conduite aujourd’hui : celles qui touchent à la conscience environnementale des sociétés du passé sur les constructions, celles qui énoncent que l’évolution historique de l’architecture et des villes est liée à l’expérience concrète de l’environnement construit, à l’évaluation de son potentiel d’habitabilité, à sa transformation pour les besoins et la joie de l’usage. Nous faisons ainsi de cet appel à articles un pari : celui de placer l’ambiance de ces espaces et de ces lieux . . . → En lire plus

Les chercheurs de toutes disciplines sont invités à soumettre des propositions de communication (en français ou en anglais) relatives aux thèmes annoncés ci-dessous. Les propositions ne doivent pas dépasser 300 mots et sont à envoyer par courriel directement aux DEUX président(e)s de séance avant le 31mars 2015. Les interventions ne devront pas excéder 20 minutes.

Les chercheurs de toutes disciplines sont invités à soumettre des propositions de communication (en français ou en anglais) relatives aux thèmes annoncés ci-dessous. Les propositions ne doivent pas dépasser 300 mots et sont à envoyer par courriel directement aux DEUX président(e)s de séance avant le 31mars 2015. Les interventions ne devront pas excéder 20 minutes.

Scholars from all disciplines are invited to submit abstracts in French or English (300 words maximum) for presentations relating to the themes listed below. Please email abstracts directly to BOTH session chairs by March 31, 2015. The duration of presentations is limited to 20 minutes.

Présidente du Colloque / Conference President Jennifer TAMAS, Rutgers University ( . . . → En lire plus

LES CHOSES Comment les artistes ont inventé l’art du quotidien

Laurence BERTRAND DORLÉAC Sciences Po à Orsay  En histoire de l’art, les choses sont l’occasion pour les artistes de parler du vivant autrement. Leur statut évolue au cours du temps et nous renseigne sur l’idée que les humains se font d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. Les artistes sont parmi les premiers à prendre ces choses au sérieux, non pas comme avant tout inférieures mais douées de charme et de facultés propres à donner matière à penser, à croire, à rêver. De nombreuses œuvres serviront à instruire notre étude, et tout particulièrement celles du Musée d’Orsay. En . . . → En lire plus

En histoire de l’art, les choses sont l’occasion pour les artistes de parler du vivant autrement. Leur statut évolue au cours du temps et nous renseigne sur l’idée que les humains se font d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. Les artistes sont parmi les premiers à prendre ces choses au sérieux, non pas comme avant tout inférieures mais douées de charme et de facultés propres à donner matière à penser, à croire, à rêver. De nombreuses œuvres serviront à instruire notre étude, et tout particulièrement celles du Musée d’Orsay. En . . . → En lire plus

Fashion and art often follow a shared trajectory of social, political, and historical circumstances. In collaboration with the University of York, the AAH’s annual Student Summer Symposium will explore the relationship between fashion and art, by inviting papers that engage with this subject across a wide range of chronological and theoretical perspectives.

Fashion and art often follow a shared trajectory of social, political, and historical circumstances. In collaboration with the University of York, the AAH’s annual Student Summer Symposium will explore the relationship between fashion and art, by inviting papers that engage with this subject across a wide range of chronological and theoretical perspectives.

The influence of fashionable dress on artists and patrons of art has recently become a popular and productive avenue for research in art history, while fashion designers have likewise been shown to engage continuously with historical and fine art as sources of inspiration. ‘Fashion and Art History’ invites papers that build upon these . . . → En lire plus

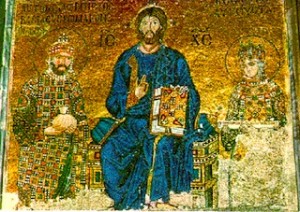

Pour la huitième année consécutive, les Rencontres internationales des doctorants en études byzantines se dérouleront à l’Institut national d’Histoire de l’Art (INHA) les 2 et 3 octobre 2015. Organisées sur deux jours, les Rencontres byzantines ont pour objectif de rassembler des doctorants de toutes nationalités consacrant leurs recherches à la civilisation byzantine, quels que soient leurs domaines de spécialisation (art, archéologie, histoire, lettres…). Afin de mettre en valeur la diversité des disciplines, aucune thématique n’est imposée. Chaque intervenant présente son sujet de recherche ou développe une problématique liée à son sujet pendant vingt minutes.

Pour la huitième année consécutive, les Rencontres internationales des doctorants en études byzantines se dérouleront à l’Institut national d’Histoire de l’Art (INHA) les 2 et 3 octobre 2015. Organisées sur deux jours, les Rencontres byzantines ont pour objectif de rassembler des doctorants de toutes nationalités consacrant leurs recherches à la civilisation byzantine, quels que soient leurs domaines de spécialisation (art, archéologie, histoire, lettres…). Afin de mettre en valeur la diversité des disciplines, aucune thématique n’est imposée. Chaque intervenant présente son sujet de recherche ou développe une problématique liée à son sujet pendant vingt minutes.

Les échanges méthodologiques sont encouragés par les discussions entre les intervenants et les auditeurs . . . → En lire plus

Ce neuvième numéro de Trajectoires se propose d’étudier, de manière interdisciplinaire, la place, le statut et les implications des notions de mensonge et de manipulation dans les sciences humaines et sociales. Le mensonge sera considéré comme un objet théorique autant qu’empirique, et cela à plusieurs échelles : du mensonge idéologique ou institutionnel jusqu’aux phénomènes quotidiens, comme les formules de politesse ou la publicité.

Ce neuvième numéro de Trajectoires se propose d’étudier, de manière interdisciplinaire, la place, le statut et les implications des notions de mensonge et de manipulation dans les sciences humaines et sociales. Le mensonge sera considéré comme un objet théorique autant qu’empirique, et cela à plusieurs échelles : du mensonge idéologique ou institutionnel jusqu’aux phénomènes quotidiens, comme les formules de politesse ou la publicité.

Le mensonge peut se définir comme la transmission d’une information sciemment déformée à des fins conscientes ou inconscientes. Le mensonge n’est pas réductible à un acte de langage – quoiqu’il en prenne souvent . . . → En lire plus